庶民剧(Shomin geki)是反映普通人特别是中下阶层生活的电影。此前的很多日本电影都致力于表现上层阶级的生活,倾向电影则坚持表现无产阶级的生活,现在,最终出现了完全表现中产阶级生活的电影类型。喜剧在日本的出现总是姗姗来迟,总是要等到事情的严肃性得到充分揭露、扩展和被要求时它才会发生。那时讽刺性的时代剧电影已经出现了二十年;在美国风格的“戏剧”出现之后才会出现“美国风格”的喜剧;而只有当观众完全熟悉了表现中产阶级生活问题的影片后,庶民喜剧片才出现。

而在美国电影学者约瑟夫·安德森(Joseph L. Anderson)和唐纳德·里奇(Donald Richie)看来,日本“庶民喜剧”电影的出现,可以以五所平之助的早期有声片《太太和妻子》(1931)为其发端标志。《太太和妻子》本质上也属于庶民剧,它是一个单纯的喜剧,影片的情节根据中产阶段的性格缺点而建构:一对年轻的夫妇被一个固执的沿门叫卖的小贩威胁要购买其商品,丈夫无法安心写剧本,最初是因为有吵闹的猫令他分神,随后是他的一个孩子大吵大嚷要上厕所。影片的结尾,这对夫妇和孩子一起散步的时候,回忆起了他们求爱期间的事。他们沉浸于回忆之中,忘了婴儿车里的婴儿。影片的最后一个场景表现这对夫妇发疯似的赶回郊外,以履行他们小小的责任(找回孩子)。这部影片的情节“根据中产阶级的性格缺点而建构”。

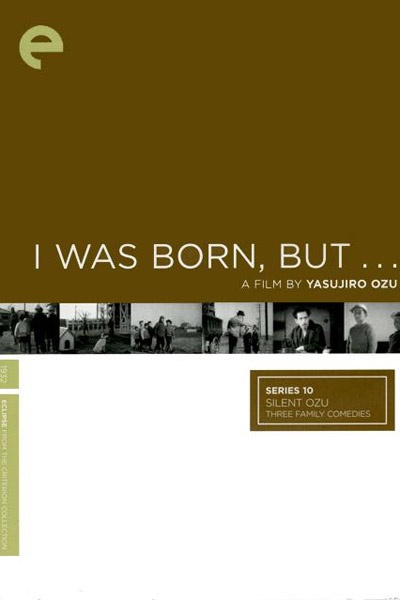

约瑟夫·安德森和唐纳德·里奇认为,“只有当观众完全熟悉了表现中产阶级生活问题的影片后,庶民喜剧片才出现。”而这种电影类型的艺术特质,则是在小津安二郎的导筒之下得到了最为生动而华彩的彰显。于1932年拍摄的《我出生了,但……》是小津安二郎庶民剧作品中的代表作,其表现得最为明显。它虽不够资格跻身于伟大的默片传统,但他所走的路子,非常不同于查理·卓别林(Charles Chaplin)或巴斯特·基顿(Buster Keaton)的那种路数。小津安二郎从日常生活中获得他的幽默。他的影片不是围绕着喜剧演员的职业而建立,而是由摄影机无意中捕捉到的普通人生活中的无意识的喜剧所构成。

在后来的作品中,小津安二郎更加锁定了他对中产阶级生活的关注兴趣和细微体察。而于上世纪50年代步入影坛的山田洋次,虽然在家庭伦理主题、运镜风格(如空镜头的运用)等多方面受到小津安二郎的影响,但较之于小津安二郎对中产阶级题材的偏爱,山田洋次更多地把视线投向社会中的边缘和底层人群。山田洋次1961年成为导演,执导的第一部影片是《二楼的房客》。山田洋次是一个道尽日本人心事的电影大师,有“喜剧山田”、“庶民剧大导”之称,更在日本被封为“日本人心灵的代言人”,他擅长喜剧和反映普通平民生活的影片的创作,1968年开始拍摄的系列影片《男人真命苦之寅次郎》(1968~1995)是其喜剧影片的代表作。

两名先后将“庶民喜剧”的艺术水准推向新高度的“国民导演”,通过他们的影像叙事和其中的空间构建,使这一类型的表意功能与文化意义都得到了进一步的完善和提升。

家庭空间元素的巧妙调用

呈现在镜头中、被“框化”(framing)的空间,经过了被选择、被剪辑的过程,已经成为叙事中的表意元素而非现实场景中仅仅作为“地点”的身份。挪威建筑理论家诺伯格·修兹曾经对“场所”(place)作出如下定义,“场所”即是“我们存在中经验到有意义事情的焦点”。由此看来,相较于作为理性分析对象的物理空间,“场所”是一种与人们的“场所感”(sense of place)紧密牵系的空间形式,它是具有“清晰特性” 和“浓密意味”的空间。因而出现在影像叙事中的空间形式更应被看做与人物行动必然发生关联的“场所”。而优秀导演高明之处的表现之一,往往在于对叙事中“场所”元素的巧妙调用。

“庶民喜剧”自其诞生之日起,作为极富民族特色的“庶民剧”电影的亚类型,就将关注视野置于普通人尤其是中下阶层的日常生活。同时,以查理·卓别林作品为代表的美国喜剧带来的影响,以及当时日本社会中工薪阶层趋于壮大、中产阶级开始出现也成为社会转型中的重要征象,都对小津安二郎等人的创作造成启发。于是有了小津安二郎的《我毕业了,但……》(1929)、《东京合唱》(1931)等影片对社会中小人物的弱点、无奈和温情的表现。而家庭空间也成为小津安二郎此类影片诉诸最多呈示和言说的空间形式,甚至从小津安二郎全部作品看来也是如此。

顺便提一下,查理·卓别林是日本喜剧理想的化身。这种悲喜交集的幽默特别受日本人钦佩,当查理·卓别林于1932年访问日本的时候,日本人几乎全为他着迷。日本电影界对查理·卓别林非常讨好,拍了很多直接模仿他的影片。即使在今天,查理·卓别林多少仍被日本人视为国民英雄。他走路的方式仍被人模仿,通常模仿他的是挂广告牌的人,拄着一根拐杖出场,戴着圆礼帽和穿着一双尺码过大的鞋子。查理·卓别林早期的一部影片《寻子遇仙记》 (1921)仍在日本上映,每当它重新上映的时候,电影院里总是人满为患。即便是《凡尔杜先生》(1947)这样的影片也能赚大钱。

建筑学者克莱尔·马克斯(Clare Marcus)在他的《家屋,自我的一面镜子》(House as a mirror of self)中对“家屋”(house)这一“场所”的意义予以如下的阐说,“家屋满足了许多需求:它是自我表达的地方,记忆的容器,与远离外界的避风港,也是一个茧,让我们在其中接受滋养,卸下武装。”“家屋”由此构成了一个与“外边的”社会环境相联系又相区隔的场域。而在看重亲族关系与家庭伦理的东亚文化语境中,“家庭”作为人们自身身份认同、获得情感支持的“轴心场所”,更加凸显出其在此方面不可替代的价值所在。

小津安二郎的早期作品《东京合唱》讲述了失业职员重获生活信心和家人支持的前后经历。主人公决定接受“降格”的工作之前、受到家人的质疑之时,都出现主人公看向窗外又转回室内的主观镜头,对家人(室内)的责任感确定了他职业选择(窗外)的转捩点。

而小津安二郎后期代表作《秋日和》(1960)的结尾镜头——女儿出嫁后,母亲独坐空屋,也是小津安二郎用以诠释“家庭崩溃”主题的经典手法。榻榻米高度、“家庭”本位的视线使调侃嬉笑、情节起伏都得到一种“日常化”的观照,“平静的忧伤和无奈”在结尾的家屋场景中成为“生活的常态”。在风靡日本长达26年的山田洋次系列作品《寅次郎的故事》中,不安于室的寅次郎尽管常与家人发生争吵,喜欢浪游在外,可每集影片中他又都会难忍思乡之情而回到家中,治愈创伤,在向传统价值的回归中重拾安全感,重新完成对自我家族身份的认同,然后再度出发,回到“疯疯癫癫”的“浪子”状态。

这种对家庭价值的关注,也体现在周防正行对小津安二郎“家庭理想”的解构之作《变态家族:长兄的新娘》(1984)中,尽管是以颠覆的方式,却仍是从家庭的角度,对人性的戏谑而又严肃的审视。

冲突性空间在喜剧中的强化

深受小津安二郎影响的侯孝贤在评论小津安二郎作品时曾说:“他呈现的是一个很简单的表象,所有的信息都是渐进和埋藏的。表面上很简单,让观众感觉没有什么重大的戏剧性,但是累积起来,底层便有个暗流是惊涛骇浪的。”

这种“客观呈现”的态度和手法,表现在小津安二郎的喜剧作品中,也就形成了其与好莱坞喜剧突出戏剧性情节、人物表情动作的风格之差异。小津安二郎本人也曾经强调他更倾向于通过描述氛围来捕捉行为与人物的方法,因为“这是表达心境的最佳方法,也符合我的兴趣,而且还是最现代化的样式……”事实上,这既是小津安二郎关于自己创作个性的自白,也是日本文化中宿命意识、规避冲突的观念等等语境因素的作用结果。由此小津安二郎“庶民喜剧”的突出特征之一,也就表现为:通过对人物在人际关系、社会环境中言行的呈现,透露出由社会习俗、人性弱点等因素所导致的荒诞性、反讽性和喜剧性。而从镜头语言的层面上说,对冲突性空间的捕捉和形塑,也就成为影片实现对“氛围”之“描述”的重要手段。

小津安二郎早期的喜剧作品受好莱坞电影的影响较大,《淑女与髯》(1931)中的运动镜头、剧作上戏剧性的凸显,《年轻的日子》(1929)中的大量摇镜,都显示出美国电影“明快”风格对他的影响。然而,即使在这一时期的作品中,也可以体察到小津安二郎与他所推崇的恩斯特·刘别谦(Ernst Lubitsch)等人风格的分别之处。与恩斯特·刘别谦通过戏剧性情节突出人物性格从而制造喜剧效果不同的是,小津安二郎更倾向于刻画处在某种关系、场景、氛围之中人物的表现,人物往往有所期待、有所行动却又身不由己甚至引发误解,由此创造出形如《我出生了,但……》中作为家中权威的父亲在上司家中阿谀奉承此类带有悲凉意味的喜剧效果。

再以小津安二郎的成熟期作品《彼岸花》(1958)和《早安》(1959)为例,在前者的“家中”这一场域,“父亲”角色应有的“权威性”与父女间的亲情与谅解可被视为一种“冲突式”的关系,在内心已经对女儿的婚事予以认可后,仍然要做出严峻、固执的表情,喜剧意味也随之生发。而后者以构建一个“熟人社区”的方式展示了孩子的纯真、反抗与纠结于人际关系的成人世界之间的冲突,而它所造成的误会也成为影片关键的喜剧桥段之一。

山田洋次的影片虽然与小津安二郎作品相比较淡化了形式感而强化了对人物的塑造,但对人物身处特定空间所遇到的限制、形成的冲突施以的表现,个中喜剧意味的流露,在本质上则是相通的。在谈到寅次郎这个人物的源出时,山田洋次曾说:“这种不拘小节、不爱工作、有些痴傻的男性在落语中存在了几百年,我欣赏他,实际上因为我觉得日本民族有太多的条条框框、繁文缛节,这类人身上有日本人对生活的叛逆和向往”。在强调以仪式化、角色化方式定义个体的日本社会中,寅次郎这样的“另类”人物对空间规则、“条条框框”“狂欢式”的挑战和质询,是对社会“规则”的反讽,也是对个体间彼此包容、彼此关爱的珍视和吁求。以轻喜剧成名的山田洋次在他的其他类型影片中也常常融入喜剧性的桥段和元素。翻拍自市川昆版本的《弟弟》(2010)中,玩世不恭、常常酗酒误事的“弟弟”铁郎赶到甥女的婚宴上却口无遮拦,搅乱了整个仪式。这个“喜剧性”空间恰与铁郎临终时所处的临终关怀机构这个“边缘性”空间形成对比,同时又是被视为“边缘人”的铁郎与作为“弟弟”、被关怀也关怀亲人的铁郎的两相对比。

由此也可看出山田洋次一以贯之的对“边缘庶民”的关注兴趣,借由对“格格不入”之人物处境的“喜剧化”书写,表露了这名“庶民导演”的创作个性和悲悯情怀。

公共空间的构筑和呈现

“庶民视点”,即“庶民”的主体性视角及作为关照对象的“庶民生活”,可以说是“庶民喜剧”的根基和本源之所在。而对“公共空间”的构筑和呈现,则是影像叙事用以显露“庶民视点”的重要方式之一。

哈贝马斯在论述他的“公共空间”理论时指出,“如果从生理结构上比较一下新出生的哺乳动物,我们就会发现,没有哪种动物比人在来到这个世界的时候更加不成熟,更加无助了;也没有任何一种动物需要如此长时间地依赖家庭的庇护,离不开与同类成员之间共同分享的公共文化。我们人类互相学习。但这只有在一个充满文化活力的公共空间中才有可能。”一个“公共空间”的构建,也就是一个自由、平等、开放的交流场域的构建。在此人们的阶层、身份种种差异“暂时性的”消弭于无形,而让位于“庶民社群”的集结、交往和自我认同。

“小酒馆”是小津安二郎影片中一个值得注意的空间意象。不同于作为主体空间的家庭场景,也不同于等级、规则、秩序作用显著的办公室场景,小酒馆成为除却前两者之外小津安二郎影片中最为常见的场所之一,又表现出明显的“公共空间”的特质所在。

《彼岸花》和《秋日和》中,都出现了三位老友打趣酒馆老板娘的情节,摆脱了与威严父亲、循规蹈矩的职员等身份相联系的规则、禁忌,老人们在这个“庶民化”的场所得到来自彼此的情感支持,又在叙旧、闲聊的过程中得以自由表达、互相倾听,已实现对共同记忆的追溯(如《秋日和》中几位老友对年轻时美丽的秋子的回忆)、对现时境遇的直面和释怀(如《彼岸花》中承受嫁女之痛的父亲们聚会时的合唱)。

佐藤忠男在分析小津安二郎所坚守的家庭价值与现代城市的人际疏离之间的对立关联时,提到了《男人真命苦之寅次郎》系列之所以大受欢迎的原因,“《男人真命苦之寅次郎》之所以获得成功,就是因为它描写了曾经是东京近郊的乡村,而现在没发展,依然保留着古老的地域社会风貌的葛饰柴右这个地方。那里,今天的城市中日趋消失的街坊四邻亲密交往或相扶相助的风气依然存在。”他认为,在现代社会随着传统乡土社会的解体、城市化进程而形成的“流民文化”中,小津安二郎所营造的旧式家庭,山田洋次所构建的城郊街区,都以“乌托邦”意象的形式为人们所怀想、珍视和向往。

寅次郎的家人经营的饭团店既是作为“家庭”的空间形式,同时也是邻里、客人聚集其中的“公共场所”。在这里寅次郎常常和被他叫做“章鱼”的小店常客——印刷厂厂长发生争吵,然而形如此类的争吵却又是人际关联的一种具象表现、人物确认自我的一种方式。

因而也就不难解释尽管每次回乡都要与家人、友人争执一番,“流浪汉”寅次郎还是要隔段时间就回去“打扰”些时日,这之中发生作用的因素,既是“亲情空间”所带来的归属感,又糅合了“公共空间”所带来的对自身“主体性”价值的建构和认同。

“庶民叙事”和“庶民影像”的重建

小津安二郎和山田洋次,在不同的时代,以不尽相同的视角和风格,将“庶民喜剧”的艺术成就推向高峰。而其间所融入的,是两人共有的对前辈的继承、创作个性的流露,和贯穿于他们作品之中的,对日常经验的强调、对凡俗个体的尊重与关注。山田洋次在谈到电影的素材问题时说:“依我之见,看来极为平凡的日常生活也有能写成动人故事的素材,甚至可以写得比非洲大冒险的素材更动人。”

现实生活中常常为人们所忽略的、组构成你我日常体验的空间,在他们的讲述中,则幻化为凸显其情感意义、文化价值的“场所”。看过电影,回望栖身和走过的地方、周围的人、身边的事,发现曾经习以为常的体验和感触竟是如此美好、动人;抑或引人唏嘘感慨,进而反思、重建。而这或许也就是“庶民叙事”、“庶民影像”之于观影世人的珍贵所在。