72岁的沃纳·赫尔佐格依然在北非的沙漠里拍摄他的新片,几个月前他同我们一样也在看世界杯,他难道会支持德国队么?他自己踢球吗?他怎么看待和他一样疯狂的克劳斯·金斯基?又是怎么认识大卫·林奇的?这个号称见过上帝的人,他到底是如何拍电影?又是如何思考与生活的?

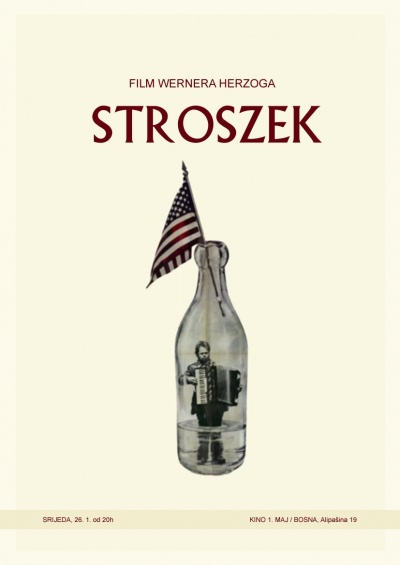

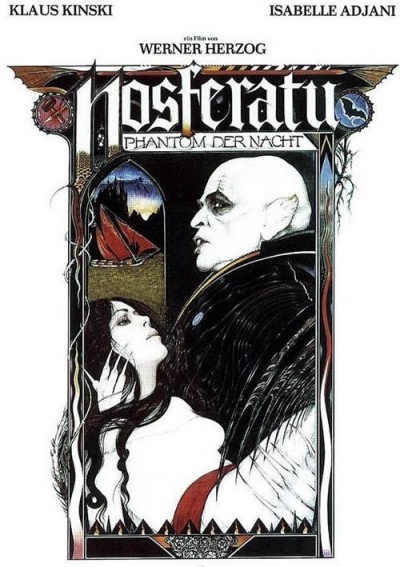

如果长时间地直视沃纳·赫尔佐格,他会回视于我吗?六月末,我坐在这位71岁的导演对面,隔着Shout! Factory位于圣莫尼卡的办公室的会议桌前,低着头,不禁自问起来。7月底,Shout! Factory发行的赫尔佐格蓝光回顾影集收录了他早期16部艺术实验电影作品,其中包括大作如《史楚锡流浪记》(1977)和《阿基尔,上帝的愤怒》(1979),也有翻拍自经典恐怖小说《德库拉》的热门之作《诺斯费拉图》,以及分别为老友克劳斯·金斯基和一位德国飞行员所拍摄的纪录片《我的魔鬼》(1999)和《小小迪特想要飞》(1997)。

我想和你聊聊运动。你前段时间有在看世界杯吗?

看过一点。

那你支持你们德国队?

不,我支持哥斯达黎加队。

哥斯达黎加队?为什么?

对啊。因为他们本被认为会是在小组赛里垫底的失败者,但事实是他们却一直在赢,几乎冲到了最后,这棒极了!这才是足球的美好之处嘛!忽然之间,一个个队员名字听都没听到过的队伍,在绿茵场上发了疯一样得奔跑,我看他们的肺都快给跑出来了。他们在战斗,他们太嗲了!

看来足球的这种持久力很能打动你。

我认为我热爱的其实应该是运动的美感。

我记得你在《赫尔佐格谈赫尔佐格》这本书中曾经讲到了你在德国一家水平很低的俱乐部踢过球。

是的,水平真的很低很低。

你还说你的速度比大多数队员都要慢,但优点在于你有很好的视野,空间感也很好。

对。我能读懂球场所发生的一切,至少比其他队友更懂。我也喜欢能读懂球赛的人,但这样的人大多都很谦虚,但我从不,我很张扬。我入队时间不长,但一直是前锋。做到准确察觉、预测球场上的变化,然后在某个点某个瞬间猛力踢出一个球,所以我擅长进球。

那你会潜水吗?

不会!这是项很傻的运动,应该被禁止!我觉得所有运动都应该学习美式或者英式橄榄球,有男子气概又体面。

似乎你对人的体能这一点很感兴趣,你也曾说过拍电影是在寻找一种基于体能之上的美。

嗯…但是你不能局限地去理解这个说法。因为在我的电影《侏儒流氓》中,Bruno S. 身为一个侏儒,不是一个体能很好的演员。他生活在封闭的世界里,被侮辱误解,又被制度欺凌,他的童年和成年都非常不幸。或者是在纪录片《沉默与黑暗的世界》里,Fini 也是一位又聋又瞎的老妇,这也可能是我所有影片中最深沉的一部了吧。

我听说Bruno.S和物质世界有着密不可分的关系。但他热爱的却是无生命的物体。

他会从垃圾堆里收集东西,然后组装或是还原它们,让其恢复原形,甚至把它们变成更好的模样。有次他捡到了大概20个坏掉的通风机,然后某一天他跑来跟我说:“沃纳,有一个通风机可以转动了,你知道吗…”他一边说一边给我展示他的成果。他把通风机的每一扇都涂上了不同的颜色——蓝色,黄色和红色——然后通电让它快速旋转起来。一瞬间,通风机在转动中变成了白色。“沃纳,看!你能帮我写一篇科学报告然后提交给科学学院吗?”他激动地问着我,我回答他:“Bruno,这在几个世纪前就被发现了。但你与那些发现者一样伟大,因为你不并不懂物理或是数学,你是在生活里发现了它,这比什么都重要。”我的意思是,他不仅把自己和物质世界联系在一起,Bruno 还会关注那些被抛弃的,他改造,不,可以说是升华了这些事物。一架破烂不堪的钢琴,音也不准了,他却用它教会自己弹奏曲子。那真的是令人心碎的美好。

许多在这次影集里的作品都是你年轻时拍摄的,你认为你的存在,你发展,改变的方式会让人相信你的权威吗?

不,否则每个运动员都变成了值得信赖的人了。

那成为运动员会给你带来任何敬畏和崇拜感吗?

只有拳王阿里可以,我希望我可以拥有他那种彻底的信心。首先,他是最伟大的饶舌歌手之一,然而最令人难过的现实是他后来因为帕金森综合症而变得再也无法说话。然后,他又是个有自己道德准则的人。他们把他关进监狱,拿走他的拳王头衔,但他还是拒绝参加越战。你看,我从未近距离接触过他,但我能感受到他给我带来一种强大的安全感,就好像一直在我左右。

和“洪堡王子”合作是什么感觉?(the Prince of Homburg,演员Wilhelm von Homburg的昵称,其出演了《史楚锡流浪记》中皮条客一角)

恩,他是个危险的男人,拥有巨大的犯罪能量,他是扮演那个危险的皮条客的完美人选。但我认为当时我的演员和团队并不是很尊敬我,因为我做过运动员。这是件比看起来更深刻的事。它是生活的经历,是你看世界的方式,是你将所有人放在他们能发光的位置的能力。我能这么做。这是得到的回报。洞察力,看到别人看不到之事物的洞察力。

你28岁的时候一大帮人都找你在圈中领头。

其实如果你说的是《阿基尔,上帝的愤怒》那时候的话,人们都以为那是我的第一部电影。

那是第六部,还是第七部吧?

不对,是我第十一部。但其实这些也并不重要,你总得让它们跟着你一起成长。可我不认为实实在在的经验成就了现在的我,我想,更多的是我视野的深度,而正是一个人视野深度的引导转化为了我的自信。你看,第二天摄制过后,每个人都能察觉“这会是部好电影。”《卡斯帕尔·豪泽之谜》是这样的,《阿基尔》还有现在的《沙漠女王》也是这样。我们现在的剧组大多都是摩洛哥人,他们在片场呆过后,每个人都会认为这会是部好电影。

我曾经去过伊基托斯(秘鲁东北部城市),也喝过他们的死藤水(用南美一种藤本植物的根泡制而成有致幻作用的饮料)。你有没有过诸如此类的嗑药经历呢?

从未有过。

这是因为你喜欢一切都在控制之中?

不,这与控制无关。我只是单纯不喜欢依赖于精神药物的这种文化,也从不崇尚嬉皮士生活。成天嗑药,吸大麻是个错误,不论是现在还是过去,药物给文明带来的冲击、破坏也是极大的,况且,我也不需要药物来逃避什么。我不想也不需要它们。或许你不会相信,但我从未碰过大麻。

那你第一次拒绝大麻是什么时候?

我并没有拒绝。我只是很自然地把它传给了下一个人。那是他们的事,我并不想参与。其实, 我有过一次彻底晕眩的经历,和 Popol Vuh 乐队一起,在Florian Fricke家,他准备了些煎饼和果酱,我一开始尝了一些果酱,Florian就开始窃笑起来。我记得那天的果酱确实很美味,我吃了很多,一个接一个。但后来才发现,果酱里面混有大麻。那天我很嗨,几乎花了一个小时才回到家。所以严格意义上说,我有过吸大麻的经历。

那很糟糕吗?

不,其实没有想象的糟糕,只是很怪异。因为我一向有很好的方向感。

在你早期的一些电影中,似乎都有一种根深蒂固的观点,就是这些电影都关注着德国战后受创的一代以及他们的心理。

不,不,不,不,不。第一,当你观看我的电影时,你并不会看出这是二战后的德国电影。且其中也并没有关系到心理学。其实那更像 King Ludwig II, 巴伐利亚的疯子国王构建的理想城堡。然后突然间,每一个人都觉得德国战后儿童的童年是受创的了。我在战后废旧都市里生活的伙伴们的生活始终都十分美好,他们都有快乐的童年,而我,在偏僻的乡下长大,也拥有着最好的童年。

我听说你还是个滑雪运动员,这是真的吗?

对,嗯…其实那只是我一时兴起的抱负罢了,但那段时光我们拥有着完全的自由,因为并没有父亲来告诉我们该做、怎么做什么。

这个说法听起来比我之前听到你所描述的童年要阳光得多。

不,它并不阳光。也并不是一种解释说明,它就是美好,就是伟大。

在《诺斯费拉图》这部电影的评论中,你有谈到因为成长中没有父亲的角色,你十分感谢你的祖父。

感谢老天!真是恩赐!我没有一个纳粹一般的父亲在身边嚷嚷我怎么样去征服俄罗斯,怎么成为种族歧视者。感谢老天。

因为没有父亲而感谢?

对,而且这并没有任何夸大。在战后德国长大的孩子并没有常人所想象的巨大创伤。但当然,对于那些大一点的孩子,他们有的流亡在外,从波兰边境逃出来,或成为难民,或被强奸,村庄被炸弹击毁,那当然是悲痛的。我有一个画家朋友,他的城镇被炸弹击中,那时他们就躲在地堡中,几乎每一个人都崩溃了。他在那个狭小的地下室呆了整整48小时,因为洪水泛滥,他的阿姨就那么把他高举着,足足48小时,直到他们被救时,水差不多已经淹到了他阿姨的下巴。那样悲痛的经历才能是重创,所以他后来才会成为一个艺术家吧!

你说过“旅游业是一种罪过,但用双脚行走的旅行是一种美德。”你的旅行经历就十分丰富,你似乎到走哪儿都可以适应。

那是因为这个世界属于那些用双脚行走的旅人的吧。

那你不会认为自己是个闯入者吗?

不,因为大众旅游业已经将文明破坏得差不多了,而这只是所有灾难性事件的一部分而已。比如,全球化文化的传播侵蚀了许多地方语言。现在我们仍有6000种语言,而在50年之后,百分之九十五的语言将消失,那才是灾难性的,设想最后一个说西班牙语的人死掉了,我们不再有堂吉诃德,不再有优秀的戏剧,弗拉明戈和美好的诗篇。但这只是想象,西班牙语不会那么快得死掉,但那些边缘的语种和文化正在以灾难性的速度消逝。

87年的那部《眼镜蛇》确实拓宽了我对于全球奴隶交易的认识。但其中透露出了很复杂的白种人在旅游业上的罪恶感,以及我们对于未知领域探索的焦虑,你认同吗?

我没有感到罪恶。我只是看到了一些消极的元素。当我说“旅游业是一种罪过,但用双脚行走的旅行是一种美德”时,那只是一句格言。实际的情况比那复杂得多。但我直说吧,就我的经验来看,世界会施惠于用双脚自己探索的人们,它会将自己展现给这样的人们,因为你会比其它人更深入、更具体地认识到这个世界。而这对于拍电影的人来说也是绝佳的。

我无法想象你曾谈论过多少次“什么是真实”这个问题,但我仍想问一问你,因为当下人们对于“逼真”的痴迷是难以想象的。

这我得小心回答。我曾经在这个问题上走投无路过。但的确,关于“什么组成了我们的真实世界”还有“什么构成了它们的深层含义”的确值得探讨。什么组成了真实,什么又构建了真理。这些问题都很庞大,而这些庞大的问题,或多或少,牵扯在我职业生活的每一个隙缝,从我开始工作的第一天开始。至今我也并没有一个准确的回答,但我还在路上。

你似乎对再重建我们的日常生活不是很感兴趣,而是对呈现你所谓的“令人入迷的真实”十分着迷。我可以理解为你是想用一种大家可辨识的方法来展现那些不可辨识的事物吗?

嗯…当人的认知达到一个深度,便可能会恍然大悟。我则正在尝试着去捕捉那些难得的瞬间,那些你感觉自己了然一切的瞬间。而真相永远无法照亮你,启发你,尽管它能做到将你领到真理的那扇门口。举个例,曼哈顿的黄页不会“启发”你,它不过只是个“入口”。但这样的瞬间可能会出现在当你读到一首好诗的时候,你会即刻感受到那束闪光。你几乎是走出了自己的身体,看到了那些被升华的东西,那可能很普通,但总是被所有人都忽略。比如电影《灰熊人》拍摄过程中,Timothy Treadwel在镜头外模仿着《最佳拍档》中的桥段,又是跳跃,又是奔跑,摄影机却一直录制着。大约20秒后,他才想起来,走上前关掉了摄影机。我后来看到,在那20秒中的画面中,只有芦苇叶随着风飘荡着。一瞬间,我似乎顿悟了。这个画面正争取着属于它自己的存在。它的强大和诡异让我顿悟,我便决定了让它出现在我的影片中。没有人留意到它,但我发现了。这样渺小的事物可以是最无关紧要的,但它在某一瞬发出对自己存在的渴求让你也作为他者领悟到了自己的存在。那是穿透事物本质,灵魂的深渊的力量。

你花费了许多精力在揭示世界位于不同坐标的生命的意义上,你似乎也对那里的人和物怀有深沉的爱。但同时你却把疯子克劳斯·金斯基带到这些地方去了!这看起来很矛盾。

不,不,不。那就是他该去的地方。(笑)丛林是属于那些狂热的梦想家的,你把他带到那儿去,他能为那些地方造梦。

你一定对于管住他很有信心吧,或者你是为了挑战自己才这么做的?

不止如此。第一,这其中有个很长的故事。第二,他是最适合做这些的人。最后,你当然得应付他的那些疯狂行为。

你已经和尼古拉斯·凯奇、克里斯蒂安·贝尔还有詹姆斯·弗兰科都合作过,但他们中有谁和七八十年代那一批反常、古怪的演员相似的吗?

算不上有吧。但他们中的每一个人我都很认真地对待。我一直有个很明确的目标:他/她必须在我的电影中,不论是相较于过去或是未来,都要达到最好的状态。

那你认为你会拍更多女性题材的电影吗?

(笑)有些时候我是这么想的。具体来讲,现在我已经拍了《沙漠女王》,我现在仍旧对于我能拿捏好女性题材而感到惊诧。

你的电影中曾出现了许多出色的女性角色,但从没有作为主角出现过,为什么呢?

我也不太清楚,我本可以这么做的。我想这一切都是故事的机缘巧合。 《阿基尔》总不能让女人扮演吧,那讲述的是一个西班牙征服者的故事,有关于男人的罪行。

在《史楚锡流浪记》的音轨评论中,你谈到那些美国美梦和美国噩梦的交汇地,其中包括了迪士尼、华尔街、拉斯维加斯、圣奎丁… 你能解释一下吗?

线多了总会打结。就像你在看某个航空公司宣传册里的地图时,他们有在亚特兰大的交通枢纽,有在盐湖城的,所有的航线交叉、汇聚在一起成为了那个结。而在每一个国家都有类似于这个结的存在。在美国,这个结可以是华尔街,这里有美梦也有噩梦。或者威斯康星,这里,短短几年每480个居民中就有5个会成为大规模杀人犯。

你能感受到从这些地方输出的能量吗?

你总是能嗅到的。那时候我去华尔街,用的还不是防弹玻璃,门大打开的,你可以听到一些吼叫,其实,我完全可以将门直接关掉,但我没有这么做,但我承认那里是有些正面的强度,拉斯维加斯也类似。我是为数不多喜爱拉斯维加斯的粗俗的文化人。那些廉价和群聚的拉斯维加斯梦总能让我联想到那些在乡下集市变戏法的人。

马戏团?

对,马戏团!

许多艺术家都对马戏团很痴迷。

我也并没有到痴迷的地步。但它在某种意义上组成了我职业根源的一部分。

那你是如何看待小丑的呢?

我不太喜欢,可能是因为我们幽默的方式不同吧。而其实在我每一部电影中都有幽默的元素,包括《阿基尔》。很多时候你都能看到观众一边看着电影一边在笑着。

我问小丑的问题是因为《儿童医院》这部剧中罗伯·考德瑞扮演了一个小丑医生,他也对你的电影《我的魔鬼》进行了一番模仿。你有看过吗?(笑)

没有,可能是因为恶搞我比较容易吧。首先,我的口音就很好笑。

这也是这次影集的看点所在。你声音里有一种智慧,所以有你评论音轨的电影是最精彩的。看着你的电影听着你的评论,很超值。

我录这戏画外音也是因为观众喜爱这种模式,我也很乐意。毕竟我为每一个观众而工作,这也是我该做的。

来源:外滩画报 文: Steve Marsh 翻译: 傅蕾