潘:潘国灵 韦:韦家辉

访问日期:2006年1月20日 地点:中国星电影公司

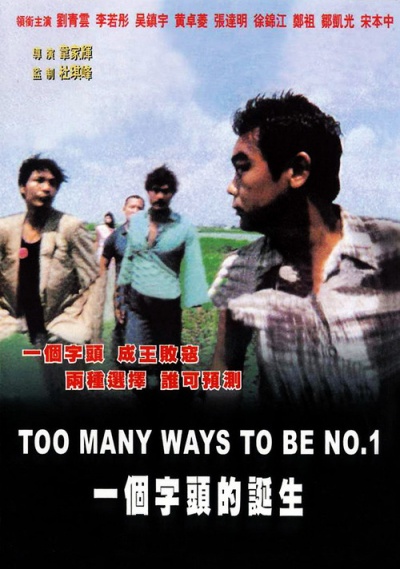

潘:作为银河映像的开山作,《一个字头的诞生》(1997)在题材和形式上都很大胆,当时的想法如何?

韦:那时香港拍了很多商业电影,很多古惑仔电影。我们想从另一个角度来拍港产片。《一个字头的诞生》这个片名很有特色,最初只有一个片名,我也不懂它的意思。边拍边想,结果越拍越偏锋。回头来看,当时的想法挺傻的,那时只想摆脱香港那种正统的娱乐模式,从另一个角度去拍古惑仔类型的电影,例如我们所认识的古惑仔世界的人的生活,或者他们的际遇,越来越偏离这个主题。

潘:这个片名是谁想出来的?

韦:是我想出来的,我的脑海里突然有了这个名字,有一种很强烈的感觉,而我很尊重这种感觉,所以就用了这个片名。

潘:这个名字是否也有象征意义,象征着银河映像的诞生?

韦:不是,是某年某月某日偶然冒出来的,当时想这可以拍成一部什么样的戏呢?那应该是比较正统的,不会是有两个故事的戏。我当时的反应是有一个社团,有一班人建立了一个字头,最初的意念是这样的。但后来想来想去,觉得可以这样写,又可以那样写,写着写着就成了最后的样子。

潘:这套戏你既是编剧又是导演。杜琪峰很多戏都是边写边拍的,编剧出身的你,是编好剧本才去导的吗?

韦:应该分两个阶段,《和平饭店》(1995)、《一个字头的诞生》都是有剧本才开拍的。《一个字头的诞生》甚至是有对稿的,可以给大家坐在一起读几天。接着就开始没有剧本了。银河映像后来拍的戏都是没有剧本的。其实之前杜琪峰拍的戏也是有剧本的,但后来大家都觉得依着剧本拍很闷,结果就变成有时到开机才有几行剧本出来,有时候是开了机了之后拍了三行剧本,才接着往下想。

潘:《一个字头的诞生》跟《和平饭店》之间有一丝脉络吗?还是一个新的开始?

韦:一个新的开始。《和平饭店》是我由电视圈到电影圈,以导演身份接拍的首部戏。银河映像成立的时候,我开始和阿杜合作一起经营公司。筹备《一个字头的诞生》的时候,公司名称还不是叫银河映像,而是叫金麟。

潘:电影的中英文名字不太吻合,英文是Too many ways to be NO.1,但电影只给我们呈现了两个版本。

韦:其实是有很多ways的,只不过90分钟片长限制了我们表现更多的方法,而只举了两个例子,去了两个方向;一个去了台湾,一个去了湛江,得出两个结局。但如果你注意戏的末段,青云站在殡仪馆门口,看完那个算命师,他还可以再选择,其实还是有无限可能的。我当时的意念是说关于选择。选择不是来自一些很大的事情,比如说转战江湖,娶不娶这个女子。我很喜欢《一个字头的诞生》的原因就是,影响人生命运的选择,不是在某个重要的关头,某些很大的事情上,而是在一些很无谓的事情上,比如脱不脱裤子,埋不埋单。选择是从一些很细节的事情开始的,比如丢了包烟。

潘:你的电影经常探及命运、宿命,有时呈现黑色的世界观,这都是你的人生哲学吗?

韦:有一些吧。很久以前,我入行作编剧时便听过一句话:性格绝对命运。这是很多人创作的基础,只不过在表达影响命运的因素上,各有不同而已。我可能看到了一些东西,别人并不这样看。

潘:在戏中,刘青云、吴镇宇的性格在两个版本中都有改变,这是否说你认为人除了宿命外,性格也是很重要的?

韦:如果你仔细咀嚼,会看到我不是要说宿命,反而是讲人应该做些事情,你做的这些事情是会对你的人生有很大影响的。我的戏里面一直有这个命题。

潘:也就是说存在人为的可能性,而不是完全被一种强大的力量所牵制,就好象《暗花》(1998)的死局,就算你怎么做,还是一个死局。

韦:不管能否控制事情的发展,一个人应该做些事情去改变事情的结局,因为自己是要尝到这个结果的,这个结果可能是甜的,也可能是苦的。

潘:戏中有很多群戏,在第二个故事里,即使青云自己做了很多事情,但他也受到身边人的影响。结果他做的事情其实是在一群人的意念影响之下,而不是他个人的。

韦:这种情况当然是有的。人生存在这个世界上,除了个人性格外,也肯定受到自身所处的群体影响。回到戏里,其实你可以看到,刘青云自己的改变——由埋单不埋单开始引出了两条路,他的改变其实引起了吴镇宇的改变,而吴镇宇的改变也引起了青云的改变。从戏中很多地方你都可以看到,其实一个人的改变会影响到身边人的改变,而身边人的改变又会反过来影响到这个人的改变。

潘:电影有很重的黑色幽默,就好象青云最后建立了一个字头,但他也付出了代价,被打得不成人形。代价也是你要强调的东西吗?

韦:你可以将这部片子很简单的理解为,有A、B两个选择,你选择了A就会失败,选择了B就会成功。但世事不是这样的,世事要复杂得多,成功也不是纯粹的。戏剧是假的,角色可以最后很成功,有很多人追随,威风八面,所有好的结果都集中在他身上。但现实中成功背后包含的东西,很多其实是不为人知的。而我们希望表现的手法是尽可能的贴近生活。

潘:这戏可从人生选择的哲学角度看,亦可从社会意义上看,譬如“九七”背景下对香港社会的一个影射。戏中你有这方面的寄寓吗?

韦:这个一定有的。社会氛围肯定会影响个人一些想法。举例来说,早期拍《一个字头的诞生》的时候,整个社会在表象上是很繁荣的、有泡沫的,大家就会拍很多商业电影,拍很多以娱乐性为主导的片子。到了这几年,香港经济不景气了,香港电影业环境严峻起来,港片由每年几百部跌至几十部。在这个环境下,自己反而更希望去表达一种宽容些、开心些的态度,而不再像以前那种带有责难情绪的。

潘:片中台中和湛江这两个地方有没有象征意义呢?有人说其中带有“恐共情绪”,实际不是这样呢?

韦:其实不是的,这样想是有点敏感了。当时只是在选景上觉得台中的外景更加适合而已,以湛江为背景的故事其实也是在台湾拍摄的。

潘:题材以外,拍摄技巧和镜头运用,在当时来说都很大胆创新,为什么敢这样做呢?或者说为什么选择这样做呢?

韦:我最初的设想是分成三个part故事,一part讲大陆,一part讲台湾,一part讲香港。香港这part比较短,而我打算用一种比较正常的电影语言去拍,台湾那part我想用一些telephoto(摄远镜头)去拍,而内地那段我想用一些很宽的镜头去拍。原先是想拍出三种很不同的感觉。但在拍摄过程中,我越来越偏向于用一些很宽的镜头。最早用9.8,然后用6.8,用了6.8以后发现有一种力量表现了出来。到整部戏拍摄下来,宽镜头和长镜头的运用比原来设想的要多。

潘:这样的拍摄手法对演员的要求是否更高?

韦:对工作人员和演员的要求都是很高的,当时大家都做得很辛苦。我自己是比较偏爱长镜头的,其实越长的镜头越难拍,因为没法剪。

潘:你导演的片子绝大部分都参与编剧,怎样看这种自编自导的形式?

韦:我比较偏好由零开始,就算做导演时,要表达的意念,也希望从创作时候便开始。

潘:回顾中间一段时间,你又拍过象《孤男寡女》(2000)、《钟无艳》(2001)、《瘦身男女》(2001)等一类影片,这是你创作生涯的一个转变吗?

韦:可以这么说。同时,这也是银河映像一个比较重要的转变。坦白说,早期拍了一堆很风格化的戏,票房是不成功的,但口碑很好,在影展上也取得了很好的反响。有不少人对银河映像那段时间拍的戏超级喜欢。但当你要重新转型拍一些商业电影的时候,很大程度上就要看自己有没有这个决心了。

潘:今后,风格化及商业电影这两条路,你是否会坚持下去呢?

韦:从这几年来看,其实我们是尝试把这两者结合起来。譬如说《大支佬》(《大块头有大智慧》,2003),我们尝试在一种大众的影片里放入有些有思想的东西。

潘:《大支佬》说到的“业”及悔过等,是否属于你的世界观?或者说是一种价值观的表达?

韦:其实是的。虽然我不是佛教徒,但我对佛教的一些理论是很认同的。“因果”这样的思想其实在我的多部戏里都存在。

潘:你在自己的片子中控制很强,但如青云所说,你很多时候也会听取演员意见。

韦:从某种程度上说,我是一个既封闭又开放,既固执又不固执的人。我相信任何事情在拍板以前都会有无限的可能性。我经常和乃海他们说,什么都应该尝试,什么都是open的。很多时候,我们与演员之间是互勉的,他怎么演,我们就怎么写怎么拍。但是到了某个特定的时刻,例如每日开工前,剧本定下来就一定要这样拍的了。

潘:对于影评你抱持怎样的态度?

韦:其实我是尽量避的。作为一个创作人,即使是听了很多赞誉也是不好的,赞誉其实是一个金刚圈,一定程度上会对自己做成限制。

潘:是现在你在部署拍一部戏的时候,是否会把大陆市场也考虑在内?

韦:是的,现在很多戏如果不把大陆市场进来,是根本无法开拍的。我刚刚入行的时候,其实行内已经有一些潜规则了,譬如在韩国收多少,在台湾收多少等,已经有一个秩序建立了。《一个字头的诞生》是属于那个时代的。但近年来,这种秩序已经改变,韩国市场所占的份额已经非常微薄,台湾市场也一样,而内地市场变得越来越重要了。

附:《一个字头的诞生》是一部很纯粹的导演电影,演员的影响不是太大。它是我从影以来最忙的一套电影,因为他用9.8镜头覆盖的面很大,而且很多时候又用很长的镜头,要专注很多东西,也很多时候要和其他演员合作,例如去到台湾和一些非专业演员同场演出,你除了要有很大的耐性,也要有全面的接触,有时也感到很无奈。越长的镜头越考大家的默契,因为很多演员在一起,有时候环境可能会很忙乱,忙乱到你不知道怎样去处理。有一场戏,吴镇宇在驾车,摄影机set在了车头,摄影师就在车尾,那个镜头说我们去劫解款车,镇宇被人炸死,我就坐在镇宇的位置,将车子向前撞去,跟着那个cameraman就从车尾箱走出来拆那个camera,我就要帮手按反应弹,抱一个女演员入车尾箱,再为自己擦血浆,然后就躺在那个位置上,然后我就死了,如果你在幕后看定会感到很好笑。那个心态很奇怪,好象有一种末路的感觉,拍这部片真的有末路的感觉,因为你不知道这个镜头有多少可能性是OK的。这是很消磨意志的。那时候我仍在拍《十万火急》,十万火急,你急我不急,后来我拍银河映像,整天和他们开玩笑说:“银河映像,难以想象。”

——刘青云(访问:潘国灵)

本文收录于《银河映像,难以想像》一书