本文转载自译言网

作者:维姆·文德斯 译者:钉子

如果说我们所处的时代仍然有神圣的事物存在,如果电影仍有它神圣的珍宝存在,那么对我来说,只有日本导演小津安二郎的作品。

他拍了54部电影,在20年代拍默片,30到40年代拍黑白片,最后拍彩色片,直到1963年12月12日,他在自己60岁生日那天离去。

极度精简的形式,缩减到几乎只剩内核,小津的电影一遍又一遍地讲述着相似的故事,总是同样的人,居住在同一个城市里:东京。时间跨度长达40年,静静描述着日本生活的变迁。小津的电影讲述着日本传统家庭的缓慢消逝,以及日本民族特性的缓缓淡出。这并不是由沮丧地展示西方新事物来渲染,而是通过一种清淡如水的乡愁来呈现,呈现正在日本大地上悄然逝去的东西。

它们都是彻头彻尾的日本电影,但同时也是世界的。我可以从中辨认出全世界每一个国家的每一个家庭,辨认出我自己的父母,我的兄长,还有我自己。对我来说,之前从没见过,之后也再没有见到过,电影能如此贴近它的内核:表达我们时代的一个人的影像,一种实在的,真实的影像,从中你不光能辨认出他这个人,更重要的是,他自己能据此发现他自己。

不论如何,小津的作品并不需要我的盛赞,这样一件电影珍宝本来也只能出现在不可能的想象中。所以,我的东京之旅绝不是朝圣。我只是好奇我还能否从时光中追溯到什么,是否哪里还留有他的一点痕迹。或许会有相似的影像,或者是人,更或者东京已经变了太多,在小津离去20年之后,已经找不到什么了。

我一点记忆都没有留下。我只是不记得了。我知道我那时在东京。我知道那是83年的春天。我只是知道。

我带了一架摄影机,我拍了影像。这些影像现在还在,并变成了我的回忆。但我总禁不住会想,若我当时没有带摄影机去,我现在记得的东西也许会多一些。

飞机上会放一部电影。像以往一样,我尝试不要去看。像以往一样,我发现我又看了。没有声音,那小屏幕里的影像在我看来空洞无物,并虚伪,造作。

看看窗外感觉很好。我暗想:“如果有这样一部电影就好了,就像你偶然睁开眼睛,只是四下看看,不想证明任何事情。”

东京像一个梦。到今天,我看我自己拍摄的影像都觉得像是摆拍出来的。就好像在很久很久以后,你找到一张纸,上面是你在某一个清晨涂写下的刚做的梦。你读着它,充满惊奇。你什么都无法识别,好像那是一个别人做的梦。就像现在,我真的无法相信自己曾真的行走在这样一个墓园里。在这里,在这怒放的樱花树下,有野餐的人们喝酒,大笑,随处都有照相机的快门被按下,而乌鸦的叫声时不时击打我的耳膜。

直到在地铁站里看到一个就是不愿好好走路的小男孩,我才意识到我摄下的东京的影像仿佛一个梦游者所见。没有其它哪个城市,连同它的人民一起,让我感觉如此熟悉与亲密,这种亲密感在我亲身去到那里之前就有了,而这仅仅是因为小津的电影。我想要重新找回这种熟悉感,而我拍下的东京影像就是要找寻这种亲密。从这个地铁站的小男孩身上,我辨认出了小津电影里那些叛逆的孩子们。或许,我只是想要辨认。或许,我是在寻找那些早已消逝的东西。

那个晚上,以及之后好多个晚上,我都沉浸在弹子游戏厅里。在震耳欲聋的噪声里,你坐在游戏机前,和许许多多和你一样的玩家一起,但出于某种原因,所有的人都是孤独的。他们看着数不清的金属球在钉子间穿梭寻找出口,偶尔赢一把。这个游戏创造出一种催眠状态,一种怪异的幸福感。输赢已变得不重要。但是时间流逝,你丧失了和自己的联系,而与机器融在一起,也许你会忘记你一直想忘记的事情。这项游戏首先在日本战败后出现,那时日本人民都有一个巨大的民族创伤需要遗忘。

只有那些很有技巧或超级幸运的人,才真有可能增加弹珠的数量,并用它们兑换香烟,食物,小玩意儿。或者兑换信用券,去旁边的巷子里把它违法兑换成现金。

我搭出租车回旅馆。

东京冷漠并不友好的现实影像越是像洪流般冲击着我,对,甚至还有那些野蛮的影像,我脑中另一部分影像越是变得更加清晰有力,那时我从小津电影中了解到的那个虚构东京里充满爱和秩序的世界。那是能在紊乱的世界中寻回秩序的影像,那是能让整个世界呈现透明的影像,也许那已不复存在。或许那就是在当下无法出现的影像,即使小津活着也无法再出现。也许那些疯狂膨胀的各种影像已经令过去的日子破碎。也许过去的日子真的一去不复返。

当约翰·韦恩离开的时候,不仅令星条旗飘扬,同时也令太阳旗高高升起。一次我睡着了,突然产生一个疯狂的想法:“我现在所在就是世界的中心。每一个劣质电视机,不论在哪里,都是世界的中心。‘中心’已经变成一个滑稽的想法,‘世界’也是一样。‘世界’的影像,多么可笑的说法。地球上的电视机越来越多,而我现在就处在这个为全世界造电视机的国家,使得整个世界都能看到来自美国的影像。”

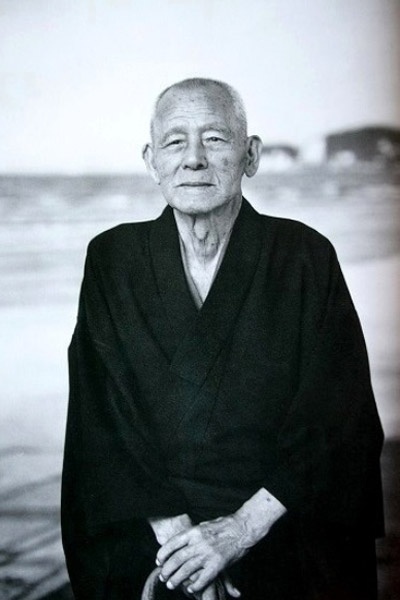

接下来的一天,我拜访了笠智众。他从小津默片时代开始就主演了几乎他所有的电影,通常都是担任比他自己年龄大很多的角色。在很多小津的电影里,他是父亲,虽然他并不比饰演他儿女的演员大多少。

笠智众说,没有哪个电影或演员对他产生过影响。他只是尝试去做小津调色板上的一个颜色。他人生中最幸运的一天就是小津选择了他,从所有人中选择了他,从其它所有人中选择了他。若不是这样,他的人生会是完全不同的。小津给了他一个角色,给他施以温柔的压力教会他演戏。他开始只是个小人物,而因为小津,他变成了笠智众。小津成就了他。对他来说,没有其它的解释方法了。

这些女人认出笠智众,因为他最近参演了一个很红的电视剧。他之后告诉我,现在没有人因为他在小津电影里的角色认出他。他这样说着,似乎在道歉。

我们搭火车去埋葬小津的墓园。

这个火车站曾在他自己的电影里出现。

小津的墓碑没有名字,只有一个中国字:无。意思是:空白,虚无,什么也没有。

我在回来的火车上想着这个符号。虚无。小的时候,我常试图想象虚无的样子,而这种想法到最后总会令我感到害怕。我总是对自己说:“虚无不可能存在。存在的只有实在。”若和电影关联起来,没什么其它的词比这个字更空洞更无用了。每个人都用他自己的眼睛看到实在。人们看到他们爱的人。人们看到围绕在自己周围的东西,看到他们居住的城市或农村。人们也能看到死亡,人类的死亡和事物的暂时性。人们看到并经历着爱,孤独,快乐,悲伤,

每个人都知道个人经历和屏幕上描述的故事之间巨大的鸿沟。我们学会如此自然地把电影和生活分开,使我们能够突然发现电影里真实的地方,或许只是背景里一个孩子的手势,或许只是一只鸟儿飞过屏幕,或许只是一朵云在一瞬间投下淡淡的阴影。在现今的电影已很难发现这样真实的瞬间,因为人们刻意想要拍出事物原本的样子。这就是为什么小津的电影如此特别,在他后期的电影里,这样的真实瞬间确实存在。不,不仅仅是瞬间,从第一个镜头到最后一个,延续着的全是真实。他的电影就这样绵绵不绝地展示着生活本身,在他的电影里,人,物,城市,农村都是自己在表达自己。这样对真实的描绘,这样的艺术,已经不复存在。它只是曾经存在。而“无”,虚无,却存在直到今天。

回到东京,弹珠游戏厅已经关门了。只有修改钉子的人还在工作。明天,所有的球都会走不同的路线,今天让你大赢一把的机器会在明天让你变成绝望的输家。

Shinjuku.日本的一条酒吧街。在小津的电影里,那些被抛弃而孤独的父亲们都在这样的巷子里流连。我架好摄影机,像以往一样拍摄。忽然间,再一次地,同样的巷子,同样的机位,同样的50毫米焦距,这是小津惯常使用的焦距,能产生非常轻微的深焦效果。这样的影像自己表达出来了,那不是属于我的影像。

第二天,依旧是那个墓园,依旧是那几只看不见的乌鸦在叫,而孩子们玩着棒球。而在市中心摩天大楼的楼顶,大人们玩着高尔夫。这是一项让日本新近沉迷的运动,即使很少有人能有机会去真正的高尔夫球场试一把。

在小津的一些电影里,对于这种运动的描绘都包含着淡淡讽刺。不论如何,我很惊奇地发现,这运动已变成纯粹的形式,只讲求动作的漂亮与完美。而这运动的真正目的――把球打到洞里――已经完全被遗忘。我找到最后一个这个目的的卫道者。

我离开那巨大又嘈杂的体育场,匆匆找点东西吃。和往常一样,你可以在饭店外的架子上直接看到所有的食物。然后我掉头回体育馆,淹没在刺眼的照明灯里。

它们一开始都是真的食物,被倒上凝胶状的物质并冷却,做出模型。完成的模型里再被倒入蜡,这些蜡模型被修饰,上色,深加工。蜡必须一直保持温度,否则做一个蜡三明治的过程就没有那么像做真三明治了。

我在那里呆了一天,唯一禁止我拍摄的是他们的午餐时间,他们觉得有点羞耻。所有的雇员都坐在他们的蜡制品旁边吃着他们自带的食物,那些看起来和旁边的复制品一模一样。你都会不禁担心他们会不小心咬到蜡。

在东京塔顶,我碰到了一个朋友,赫尔措格。他在日本逗留几天就要转去澳大利亚了。我们交谈了一会儿,他说要地上残留的景物几乎消失了,没有什么清纯与透明的东西,要想寻找,只有上太空。

不论我是多么理解赫尔措格对透明纯粹影像的追寻,我想要的影像只有在这里才找得到,就在这下面,在这城市的嘈杂里。尽管经历了种种,我仍然对东京印象深刻。那个下午,我计划去新开的迪士尼乐园。但是一想到那是那个加州迪士尼的完全翻版就让我悲伤,我掉头回去了。同时,也下了大雨。我并不后悔,因为之后我不小心闯入的城市公园让我碰到了一群年轻人,他们不会因为这点雨阻挡他们要变成美国人的脚步。

那一晚,我在Shinjuku的一个酒吧碰到了一位法国导演,他也是个狂热的爱猫人,克里斯·马克。那个酒吧就是以他的一部电影名命名,LaJetre。之后几天我才看到他的新片:阳光下的美丽,那里有着对我这样的外国人来说永远无法企及的日本影像。就像其它许多摄影师一样,克里斯·马克不愿意被拍照,但今晚,他勇敢尝试了一把,露出了一只眼睛。

火车。火车。小津电影里出现过的所有火车。小津每部电影里都会出现的火车。

厚田借给我一本小津的原版剧本。我一页页地翻过去,虔诚而绝望。我一个字也无法破译,包括电影的名字。