11月28日下午13:30分台湾文化大师,著名编剧、导演、作家、主持人吴念真,“新武侠片”代表、电影学院导演系教师、金像奖最佳编剧徐皓峰,以及著名编剧、策划、评论人史航将齐聚北京电影学院标准放映厅,展开一场题为《这些故事 那些宗师》的艺术对谈,畅谈电影、戏剧创作的幕后故事,与观众分享创作心得。

徐皓峰:著名编剧、主持人史航先生是非常有名的杂家,而且在我接触的人中,少有的积极快乐者;这位是吴念真先生,来之前我的代班老师郑洞天先生嘱咐我说,吴念真先生是我们这一代人中的佼佼者,一定要照顾好,所以我是带着使命来参加这个活动。

史航:徐皓峰说让我来开场,开场就是谈谈吴念真先生。我曾经见过先生几次,我觉得他最大的特点是一个作者:一个作者,他有很多话想说,也总能找到最好的方式来叙述。他的每次那一点点细节都是像点穴一样,读者每次读到那里就会被点中穴道。过几年你再读,想躲闪一下,但还是会在那个地方被点中穴道,所以看他的电影,还有书都是这样。

记得上次我们在一起座谈的时候,我拿一本书让他签名,是吴念真先生写的第一个剧本《香火》。这是一本旧的台湾版二手书,我和他都注意到一个细节,就是上面有一个台北士林区老人服务中心的章。给我签完名之后,就跟我哈拉一个故事,就是这本书最早是怎么过来。他讲那可能首先在台北士林老人中心里,有一个老人怕回去大陆无聊,就带了这本《香火》塞到自己行李里去。然后到了大陆这边,可能就留在那里给他们的孩子和亲友们看,或者他没有想留在那里,但是他因为要买很多大陆的土特产回去,所以要尽量的轻装,那这本书不要紧啊,就扔在那里。他的亲友拿到这个书,看讲什么啊,什么意思啊看不懂!什么火,什么香,破书,就扔出去卖掉,然后被我买到了。台湾那边跟我们写名字的方向是反着的,那么看就是火香。

你看随便一本书,吴老师就能想着它命运的东西。他说起到,你们在北京住大杂院里面,其实台湾有眷村,我们很容易打交道,那后来住楼房就很难来往了。这个话大家也经常说,但是吴念真说就不一样,他说比如有一个老太太,坐着轮椅就很不方便,尤其老太太坐在轮椅就慢慢站不起来了,所以她可以坐电梯去看朋友,但是如果她的朋友住在25或者30楼很可能就看不了。因为她虽然能进电梯但是够不着,老太太是够不着25这个数字的,只好转着轮椅再出去。这个给我印象也特别深,我以后再坐电梯,看到25以上就有这个感觉。所以我就想用两个自己被吴念真点中穴道的例子来说,今天下午希望有更多人能够被点中穴道,过后再讲给别人听。

吴念真:非常高兴能来到北京电影学院,这儿对我来说是那种听了很久但是没有机会来的学校。我知道非常多非常棒的大陆电影制作者,都来自这里。1985年我第一次和陈凯歌、张艺谋以及田壮壮在香港见面的时候,他们谈到很多在这个学校念书的事情,那时候我就非常羡慕。今天来这里回去后我应该会跟台湾的小朋友说,要念电影应该来北京电影学院吧,设备比较好。真的,看到你们的摄影棚,台湾哪个学校有这么好的摄影棚;听到你们老师讲在学校里使用器材非常方便,老师也特别照顾学生,所以想要在学校得到真正的电影训练,台湾的学生们都应该来这里。

其实我常常觉得自己的人生是由很多意外组成的。自己年轻的时候从来没想过要从事跟影像相关的,也没想过拍广告,更没想过会接触舞台剧,什么都没想到,都是在意外中出来的。所以我面对很多专家的时候就非常谦虚,因为他们说的狠毒哦,那些专业名词我通通不清楚,反正自己都是这样摸索做过来的。我到现在六十几岁回顾过去做的事情,觉得越来越心虚。

台湾有个非常有名的作家叫张大春,他说自己有一次发神经,把所有的奖座丢在庭院里面,我问他你为什么把所有的奖座丢在庭院里面,张大春说到了一定岁数去看那些奖座觉得心虚,就丢在外面做装饰品。以前我写完一个东西有成就感,现在回头去看我自己之前曾经写过的东西,就觉得有点脸红。你知道台湾很多电视节目晚上常常播一些老电影,有时候觉得编剧写的一些对白我很熟啊?啊,这个剧本原来是我写的,就想天哪!那个时候我怎么敢把这种对白写出来,会把这样的剧情弄出来,所以回头去看所做之事皆无意义这样子。现在我还持续想做一些事情,就是觉得抱着一种赎罪的心情。

不过好像也不太有机会,我记得我在台湾有脸书(facebook),但很少在上面写,因为不晓得写什么,那是个朋友帮我弄的,弄了就必须上去回复很多次。昨天我应邀来嘛,那后天台湾有非常大的选举,对这个选举有什么意见,我一直没有什么意见,也是不方便讲意见这样子。昨天来大陆之前觉得好像要写几句话吧,所以就把它写了出来,其实完全代表自己的心情。我写的第一句话是:“我们都已经老了,脑袋里面的颜色不是早已凝固不化,就是脸上被涂上的颜色已经很难更改,所以请忽略我们的存在。而且年轻的朋友们后天做明智的选择,因为你们过去可能活在我们所营造的环境中,但是明天之后我们将会活在你们所选择出来的未来。”

以前你们可能会看到我们创作出来的东西,电影、电视、舞台剧以及广告,但是未来我们是要坐在那里享受你们创造出来的东西。我现在就用这样的心情去工作,所以跟年轻人一起工作特别有意思,看到自己没有完成的事情将在他们的手下或者脑袋里面完成,这是自己真正的心结。

徐皓峰:侯孝贤和吴念真先生合作创作出的中国电影史上系列的名片,我们在上大学的时候侯孝贤导演到电影学院去做讲座。我没有赶上,但是我的师兄赶上了。吴先生的剧作和侯先生的影像,当时让我们非常激动,觉得这就是很多年来久违的气韵。但是当时侯导接受提问时,学生问他你为什么要拍长镜头,而且固定不动?侯先生说:“你不知道我没有钱,我只要一动就穿帮了。”你不知道这对我的师兄那波人的精神打击非常大,我们都把您佩服成这样,结果您告诉我们这些,这也是我多年的悬念,想请吴先生给我们讲一下当年的真相,给侯导演挽回一些名誉。

吴念真:其实我这个年纪蛮珍惜1980年代初期的台湾。那个年代非常好玩儿,台湾的经济正在起飞不久,整个国民经济数字慢慢上升,生活比较安定下来,比较不愁没有饭吃,所以整个台湾社会开始比较奇怪的动荡,这个动荡对我来说,回顾起来是好的。

当时一些新的流行音乐的创作也是那个年代开始的,舞蹈像刘爱民,电影界也在思考一种新的可能性,跟过去的老导演拍的东西做一个区隔,人们倾向一些写实的状态。因为那个时候台湾电影检查特别严格,很多东西不行,剧本是要先审的。当时我们一个单位叫新闻局去审,两个审查委员,一个姓布,一个姓董,所以我们管他们叫“不懂”的人。他们指导你写的那个对白,这句不行,这句不行,然后就会把你的对白随手划掉。当时我们像学生一样就让“不懂”在那一直划,但也没办法改变。但是政治也在改变,所以那时候年轻人跨行来帮忙,搞政治的做去做党外杂志的;做政论杂志的、做音乐的可能过来帮忙拍电影,甚至做演员,比如李宗盛还当过侯孝贤的演员,大家帮来帮去帮成一团。那时候我刚进电影界不久,对我来说,这个行业是非常有趣的。

我跟侯孝贤的整个合作过程其实是蛮意外的,当时台湾有一个资深导演叫李行到我们公司要拍一个片子。在讨论剧本的时候,李行说找孝贤一起来讨论吧,那时候我刚看过孝贤拍的一两部电影,觉得很好笑,这个导演真的很有意思。

当时侯孝贤拍了几部非常商业片,但是他会在商业片中间夹杂当时的某些状态,我举例他拍一个阿B(钟镇涛)和凤飞飞的电影,叫《风儿踢踏踩》。你看这几张脸就非常商业,阿B是农村土地城市化规划的一个土地测量员,爱上凤飞飞,这本来没什么,就是浪漫的爱情喜剧。但是有个片段我在电影里面看得笑死了,农民问阿B你要干什么?他说没什么,我们就是要做一个都市的乡村计划,计划就是要从这边开一条路。凤飞飞的爸爸想,妈的,你这条路把我家变成两半。阿B说没办法,因为我只是负责测量。凤飞飞她爸爸问那我晚上上厕所还要过马路啊?阿B就回答我会帮你画一条斑马线!

就那个小小的细节,很好笑,又能跟台湾当时的现状是完全勾在一起的。台湾当时很怕都市计划,因为农田就被弄得乱七八糟。我跟侯孝贤认识的时候聊天,他那个时候还没成为大师,举止也非常平民化,也没有那么多理论结构,讨论起来很有意思。其实我们两个人出身背景也不一样,我的家族是一个彻彻底底的400年前从大陆到台湾来的移民,所以我是一个彻彻底底的台湾本地人;但侯孝贤不是,他是第二代,他爸爸是从广东移到台湾去,基本上侯孝贤就是住在公务员地区长大。那里跟眷村一样,所有来自大陆的家庭全部聚集在一起。所以我们某些生命的经验是不太一样的。

那时候侯孝贤讲自己以前是个小流氓,怎么被他爸爸影响。我们两个后来讨论的时候都用讲故事的。比如我讲我的成长故事,他讲他的,中间得到不同的感动。侯孝贤有一次讲到他家以前的家具都是竹子做的,我问为什么,他说爸爸想要随时反攻大陆啊,那个家具要随时准备丢掉。当我听到这个东西吓一跳,因为我们家不是啊,我们家经济不好,任何一张桌子都是买了就要用100年。越重越好,买张桌子,油漆刷刷,能用100年。

当时我们彼此谈来谈去之后,会互相激励,我就说其实孝贤拍你拍自己的童年会蛮有意思的。其实他父亲知道过世前,都从来没想过一家人会在这个南方小岛上终其一生,这句话对我来说很震撼。因为我没有这种经验,我们都是。以前朱天文有说过一句话,叫“对这个土地有没有感情,是看有没有人在这里埋过,有没有坟墓。”我记得后来终于理解了,对于我们来说,是平常的小事(但是对他们来说不是)。

我也会讲我自己的故事,因为家里穷,我十几岁就离开家里到台北来工作,想着办法要半工半读,因为那个年代有个信念是只要努力念书就有前途,不像现在即便念好书也不见得有前途。所以那时候侯孝贤筹备拍《童年往事》时,他找题材找来找去一直在犹豫时,会跑到我家来跟我说:“念真我要拍你的故事,就是拍你跟你的初恋情人。我就问他:“你要我在自己太太面前讲这个事?”他就会说:“生活是生活,电影是电影吗。”于是我们就在家里讨论我的初恋情人,最后电影还上了。

我记得这部电影得到金马奖提名时,有个评审跑到我家里去追问整个拍摄的过程,我太太还给他泡咖啡泡茶。所以我后来对太太讲:“我应该给你立碑,因为不容易吗。”对于一个创作者来说,最需要的就是有几个人坐下来互相冲撞,把自己的生命经验做一个最诚实的交换,我真的很真心那样的一段时光。

侯孝贤用很多长镜头,我们也知道,他还会使用很多非职业演员。那时候电影用菲林拍,所以你在拍完一个long take(长镜头)可能会要跳特写,非职业演员没有办法每次表演得很精确,没办法很方便就可以剪接得上,因为表情都已经不一样了。不像现在用数码拍摄,一个长镜头能拍好久,然后再最后用软件把人脸拉过来,变成close(近景)这样。所以我们以前能用到的最好的办法是什么?就是用最long的镜头拍,让人物在里面移动,这样一次就OK。

这招后来我也学会了,就是你用菲林常常是抓最对的那一刹那。所以我们常常骗演员,我们再试最后一次哦,其实那次我们就正式拍摄了,因为演员对菲林可能不会放很轻松。外国记者常常问这个问题,他就很烦,有一次他回答得特别好。记者问他你为什么常常喜欢用long take,他说懒嘛,问你为什么摆这个机位拍起来特别美,他说爽嘛。我觉得这样的回答是非常聪明,也非常真实。后来他变成大师之后回答一些问题我觉得好像有一些学术味道出来了,比如他说那种感觉可以彰显出中国的气来。天啊!这个气很难翻译呢。所以有时候你会觉得在最初创作时,产生的感觉是一种感动,一种本能。然后你再去思考很多事情,就好像就不那么纯真了。

我记得侯孝贤有一个名言,因为当时候出现很多新导演拍摄的MV或是电影,他看得很认真,就问现在为什么很多影像会出现狗的视线?我听不懂。所谓狗视线就是镜头拉低往上看,很多MV最喜欢吗,像是狗一样的视线嘛,人不可能有这样的视线嘛,对不对?就像小津安二郎的视线就是很多日本人的视线这样。

所以对于我们老一代人有一种好处,就是没有那么多器材或者后置的东西可以帮你忙,就会想这样的感动足够不足够让演员深入进去,这样一个角度可不可能让最简单的器材能够在这里显现出来。所以有时候我蛮怀念老时代,因为老时代让一切回到最简单。

现在很多人问我看没有看过哪部电影,我都不敢讲看过,因为人家必定会问意见怎么样,那你讲真的大概伤害很多人,讲假的就不必讲了。所以我通常会讲没有看过。因为我老了,觉得基本的东西不在了,那这部电影存在的必要是什么。比如说,编剧最先的动机我已经看不到了,你又要商业,又要带一些艺术的使命,好可怕哦,那为什么不用最初的感觉去拍?这个东西我觉得是用电影来展现的,是可以让更多人享受到我们希望的情感。所以我非常珍惜跟侯孝贤的合作,就像那个年代跟很多音乐人,文化界的人,甚至政治运动的那些人一起来帮忙。那么纯真的一个概念而已,跟他创作过程中最好的过程是在彼此交换生命的经验,这是让我非常珍惜的。

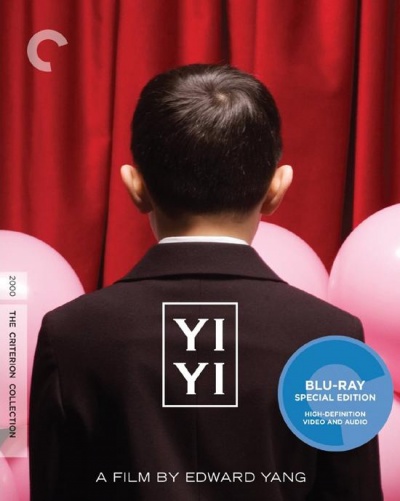

徐皓峰:世隔三十年,吴先生成功地挽回了侯导的名誉。中国以前的历史外交是长子外交,父亲对长子都是要恭敬的,因为长子代表着祖宗的一个象征,所以要父亲去亲自接贵客,不如长子去接贵客来的隆重。在中国电影史上有非常经典的长子的形象,比如《家春秋》里的孙道临,比如《万家灯火》的蓝马。最近的长子形象是吴先生在《一一》里面演的长子,这也是他跟台湾另外一个大导演,杨德昌先生合作的。想问问吴先生放弃成为一个伟大的会计师,成为一名伟大的编剧,接着又做了一个伟大的话剧的导演,又放弃这个转而做演员的感受。

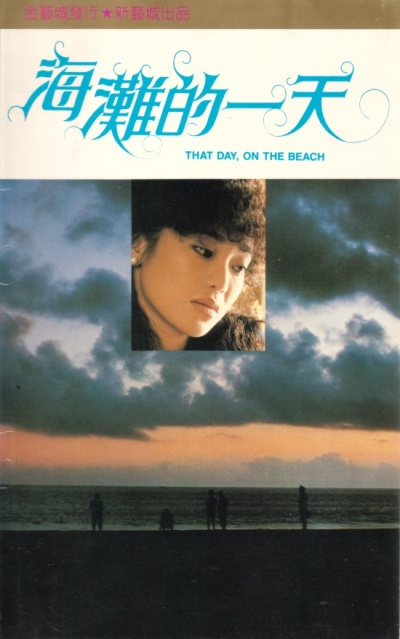

吴念真:其实台湾新电影在刚开始的时候预算都很低,演员费用尽量省。除了用素人演员之外,侯孝贤常常找我们去演戏。《海滩的一天》里面有场戏,公司所有人都去等一个电话,当时杨德昌叫我们这些人去演。日本人看了之后就笑,说那些人都不像会社人员,反而长得像江湖流氓,那就是我们啦。当时我头发那么长,穿一件衬衫,领带打着乱七八糟,一点都没有社员的样子。

所以杨德昌第一次找我演《一一》时吓我一跳,因为他给这个剧本,叫我帮他看下剧本,当时都是英文的。杨德昌是英文思考比中文思考好的嘛,他中文讲得滴滴答答,但英文讲的非常好。当时《一一》里的角色写作NZ,是吴念真的念真拼音首字母的缩写嘛,他以前在《海滩的一天》里用过NJ。那个角色不错,年纪跟我也差不多,心境也差不多,他拿那个剧本让我帮他顺一下对白,当时的对白太西式了,他想要比较中文式生活式对白。有一天见面他跟我说,那个NZ就是你!我说啊,那个是男主角啊,你让我演路边卖东西的可以,你让我做男主角太可怕了,要承担很多票房的责任啊!而且在里面又是主线,我不是演员没法演。他说你不觉得那个性格就是你吗?很压抑,朋友让你做什么就做什么,看上去很老实的样子,很多哀怨不敢说。他说我在写的时候想的就是你,所以上面写的就是NZ。

我那个时候非常忙,在做2个电视节目,被朋友逼的。一个礼拜我要录影,还要出外景,我公司还在拍东西,我忙得跟什么一样。我说不行,结果他很臭屁的说,拍一部很有价值的电影比两个电视节目重要。是,你说的都对,但是会不会太自私了一点,我也要过日子,我还有两个小朋友要养。我后来就讲,要不你先去找,到开拍的时候我再来试试看,我必须要跟其他的演员磨合,他说OK。

这个电影后来拍了足足8个月,这个过程真是坎坷,有一天他让我拍一个非常危险的戏。就是台北有一条建国南路,是一个高架路,车子很多。他借到一个小车,然后就把摄影机架在正前方,录音机放在后面。然后我来开车,但只剩下一条缝让我开,后面坐着我的太太和女儿,戏里面的,然后就开。开了3次终于OK了,我想好了好了这么危险的状况终于过去了。

结果过了2个月发通告,说我们要再拍一遍建国南路那一条。我说为什么那个不是拍过了么?他说对不起,你太太换了,就是演员换人了。谁知道过了一阵子又要重拍,因为女儿换人了。他频频换演员,所以有一次我跟制片讲巴不得你把我换掉。这个片子拍完后来一直在国际影展上得奖,但是在台湾没有公开放映过,大概是版权的问题。后来他给我寄来一个Mail,里面有个附件,纽约有一个《Village Voice》,就是《村声》杂志,每年票选最佳演员。我一看哎哟,吴念真竟然第七名,比朱莉娅·罗伯茨还好,她才第八。我觉得这个还不错,但是我还没去看过电影。美国的朋友不相信我没看过《一一》,还从美国给我带来了DVD。

我第一次去看《一一》的电影版,很认真地去看自己的演出,已经是4、5年前了,在哈佛大学的讲座时我才看到这个电影。老实讲很讨厌看到自己,杨德昌在选角上选得非常好,我算是对的选择之一,因为我真的蛮符合那个戏里面角色所需要的个性的。这种在自己身上隐藏的部分被杨德昌看出来了,我觉得这是一个好导演的必修课程。可是你跟杨德昌拍电影的过程,当他的演员比做他的编剧容易多了,当他的编剧非常辛苦。他跟侯孝贤是完全不一样的导演,我觉得到现在可能会得罪大家,不过杨德昌还是海峡两岸的导演里,从理念方面出发可以把道理讲得最好的一个。他对很多社会问题的观察,对台湾经济发展过程中的现状,都有自己的一套看法,而且多是从这样的一个基础去构造整个剧本,而侯孝贤是从情感出发,把剧本弄出来去铺陈,所以我们会交换很多故事。

杨德昌在讨论剧本的时候,你永远不知道他脑袋里面在想什么,我真的不晓得他要什么,而且要陪着鬼混很久。他讲话又慢,经常又陷入奇怪的境界,杨德昌曾经说我问你一下,一个高级知识分子在你们乡下扮演的角色和他的生活形态,你曾经有想过这种差异吗?那这种很难,我又不是那个知识分子,我不知道他的生活状态,那我就要讲很多故事给他听。我记得我们那边的医生不一样,医生的女儿都会学钢琴,礼拜天的时候同等级的人都会穿得很干净到他们家里面,坐在旁边弹钢琴给所有人听。我们就会在窗户偷看,弹完所有的女士都会鼓掌,不过我觉得那个笑容挺假的。接下来的画面就是妈妈会去厨房拿筷子打她的手,因为没有弹好。我就会丢一大堆故事去让他写这个东西,但这个过程跟的真的是非常累。有一次有人问杨德昌的电影拍完之后你感觉怎么样,我说杨德昌的电影拍完之后我什么人都看不到,只看到一个人叫杨德昌;而侯孝贤的电影是你可以看到所有的人,环境、每个人的情感都在里面,这是完全不一样的地方,大约是这样的。

史航:其实我觉得还有一个办法挽回侯导演的名誉,其实他两次回答是一个答案,起先说是懒,后来说中国人的气,因为中国的气主要体现在懒,然后产生很多创作。我看吴老师《这些人那些事》那本书的序言,他有提到朋友们老说,吴念真这个人你就撸他,撸久了他什么都答应。这个跟《一一》里面NZ很像,杨德昌跟你从《海滩的一天》,到《麻将》,再到《一一》,我想他还是很理解你的。

我最近在看一本书,就是王昀燕的《再见杨德昌》,里面有您的访谈,当然很好玩儿。1981年小野先生和吴念真先生都进了中影,那一年詹宏志先生编了一本《1981台湾文艺大事记》,那本书里面有很隆重的一行——小野、吴念真被招揽进了中影,迄今尚无建树。这是那一年的大事,充满了谴责感和鄙视感。所以从这里面可以感觉到80年代人们朝气蓬勃,可能你几个月没有拿出什么,大家就觉得这是文艺大事记的一笔。当然后来有做事,像是《海滩的一天》,杨德昌来导,他来做编剧,张家昌来演。

最后成片2小时47分,这个是很长的一个时间了。然后杨德昌觉得自己剪不掉了,就让剪辑师去剪,剪辑师也剪不掉,像在剪肉一样。然后他就走出去,眼睛已经花得看不清楚东西了。看看天,一摸都是眼泪,也不见得是悲伤的眼泪,可能是眼睛酸了。就把片子回去给杨德昌,杨德昌就告诉中影的老总,2小时47分,就这样给你了。老板说你必须剪,要不然老板就会发脾气,怎么办呢?于是中影老板就把全台湾的经理都叫过来开大会,跟大家这么说的,以往我们中影拍电影啊,亏待老百姓,拍得短,这次中影公司要特意回馈给我们的观众,拍得很长,请大家领受这份礼物。但是经理们都不上当,就是拍长了,导演不剪我们也剪不掉,就这么放吧。

为什么要说这个事情呢,又跳到我们2014年,一个电影3个小时又被称作文艺片,那比如许鞍华的《黄金时代》就会很惨,影院经理都想把它分尸。而且它的票房果然就很惨,8700万人民币,不过这部电影在台湾金马奖得了最佳导演奖,这是一种肯定。当时我就在想,这么多年过来,吴念真、侯孝贤、杨德昌那个时代,那些宗师是他们。但是也要想到,那些影院经理,中影老总很多不相干的人,但是他们又集体形成了一种懒洋洋的,但不给你扯后腿的气场,最后居然剩下些东西,而不是满地的碎片。

吴念真老师他们做出了一些电影记载他们的青春,里面有很漂亮的东西,但是在坐的各位没有漂亮的青春,没有,没有??没有《海滩的一天》吗?可能还有,一种可能是觉得我们的青春被他们表现过了,那我们就点个赞就行了;有的或者是创作出来了,但是这个世界也没有那么多人等着看年轻的、充满荷尔蒙的故事,所以我们听着吴老师讲的一切还是有感慨在里面的,杨德昌导演是我特别喜欢的一个人,我也看他不同的电影有不同的感受。《牯岭街少年杀人事件》给我印象最深,张国柱,就是小四父亲的扮演者,他本身就是张震的父亲,这部电影将他们俩之间的关系搬上了银幕。后来很多年后张国柱看这个电影,说了一句话,杨德昌就在这里把我孩子的笑容带走了,张震从此变成一个郁郁寡欢很多年的年轻人,直到王家卫的《一代宗师》里面,被剪了镜头就更郁郁寡欢了。

我是想说,侯孝贤在讲人的土地啊,人的智慧,但杨德昌的几部,比如《牯岭街》、《麻将》还有《一一》,都是父子感特别强的东西,这个是我特别有感受的,我也特别领情。

问吴老师,杨德昌的几部电影里面他对两代人的感受,有什么是给您印象特别深的?顺便再请教一下您和您的儿子吴令谦的关系,他也演你的剧,他自己也写书,他也有跟你上节目互相吐槽的时候。请您讲讲杨德昌剧中的父子和自己生活中的父子的关系。

吴念真:其实杨德昌很有意思,他很少讲他家里的事情,杨德昌的爸爸是职位非常高的一个官员,他是台湾一个叫中央印制厂的厂长,专门负责印钱,印邮票、印债券这些官方东西的负责人,手下员工非常多。曾经有一个中低层女员工,过来当电影制片,我们小时候看杨德昌是看王子。他们家庭非常严肃,杨德昌常提的是他在求学过程中的不快乐,威权时代,老师对他的怀疑,可能老师对他的家庭点点嫉妒。所以对他来讲,小学时老师常常用非常奇怪眼光看他、处罚他、怀疑他,他非常耿耿于怀,于是对权威上级的领导特别反感。他经常跟权威吵架,吵架对象很奇怪,比如交通警察,他脾气爆发起来很可怕,我只能从另外角度去看他。

从作品角度来看,杨德昌是一个非常诚实的创作者,他刚开始拍《光阴的故事》其中《指望》那一段,我真的看到他是个人才,本能,是很棒的人。但是杨德昌第一天来了就跟摄影师吵架,就不拍了。因为那时候没有monitor,只能从摄影机上看,而摄影师欺负他新导演不给他看,于是两人就吵架。我说他诚实就是他从开始拍电影《光阴的故事》故事开始,那种纯真,爱情里的纯真,令人印象深刻。

我一直都记得杨德昌第一次剪辑出来那第一个画面,就已经把台湾电影习惯性的剪辑全打破了,里面有一幕是一个小女生在床上睡觉,妈妈上夜班,姐姐天天出去玩儿,就她一个人。有天晚上她从床上起来,掀开被子很疑惑,叫一声妈,连续跳3个空镜头,没有人,没有人,还是家里没有人,而她第一次的MC。就这么简单的4个镜头一连接,把一个少女的惶恐不知所措,找不到人就表现出来了,这种感觉就像第一次看到某些西方电影蒙太奇那种感觉在那边,觉得那个人特别单纯,有种童心。《海滩的一天》讲的是经济起飞过程中对家庭甚至婚姻的影响,后来当他拍《麻将》时,就开始出现对社会质疑和不信任,甚至到了《恐怖分子》,你可以看到童心。就好像一个青少年成长,如果电影是他的另外一个年岁,你可以看到从童心,到对世界的疑惑恐惧,但是轻微的失望,再到《一一》又回到最温暖的状态。

我有个朋友在杨德昌去世的时候说了一句话,我当时很生气,后来想想不要生他的气,他说杨德昌过世很可惜,可是看到《一一》好像最适合当他的遗作,那么一个温暖的东西,我对他最珍惜的东西就是这个。这就是表达他此刻对整个社会的看法,到他生命的完结他最想做的竟然是cartoon——动画。他在美国生病一直在画,画一些草稿,他想回忆起来自己在上海的童年生活里一些片段,我觉得他是非常纯粹非常诚实的,面对他内在世界的东西,创作者是在故意地塑造一些东西,他是去追着自己心里面的东西。我有一次写Email给他,说如果你能再努力一点点,也许你的作品会更多。他作品很少,多年才弄一部,他就回答没有动机哪有作品。这个回到我们刚才讲的,如果你在创作初期没有一个动机,情感的东西,他怎么会有作品。所以你刚才提到2小时47分钟的作品影院经理竟然都能接受,再回顾那个阶段,创作或者改变,让他承担一个使命感,这个让他不一样,让过去变得不一样。如果我写一篇文章,跟别人不一样,角度不一样,就会很认真去写,如果别人写什么,你也写什么,就不是创作时盲从。

所以台湾在某个阶段,那一代人是非常有趣的,中影那个公司是非常可怕的,是国民党的公司。小野和我都是非常不喜欢国民党的人,电影真的很有魅力,那个公司进去第一条件就是要加入党,可是刚进去根本没有机会,因为那是一个宣传机构,所以我们提什么东西都失败。有一次那个电影公司办一个恐龙大战,恐龙模型,让小朋友进来玩儿,赚了很多钱。中影老板就说,那能不能用恐龙拍一部电影,我想这么幼稚的想法,恐龙只是一个模型,怎么拍电影。我真的很生气,觉得他幼稚,小野说不不,你应该说可以。我们开会和总经理说可以,小野的意思是先把预算骗下来,把预算骗下来找4个导演拍戏嘛,为什么找四个导演?因为我们有一个计划叫快速制造导演,就是改变整个台湾的电影生态。不要都是武侠片,那个武侠片还不一样,都是爱情片,琼瑶,要改变必须一群导演来,但是要有作品别人才能找你拍电影,一人拍一部才能轮到你,干脆一部电影4个导演,再拍一部,不就8个了吗,未来台湾就有新的导演,就能塑造新的可能性,虽然是用傻傻的方法。

我们这部电影里面有恐龙,不仅有恐龙,我们还要拍台湾进步的情形,第一段大概都是打赤脚,第二段骑自行车,第三段骑摩托车,第四段都开汽车。不错,台湾经济发展的情形,找了4个导演拍了《光阴的故事》,试片的时候老板傻在那边,因为确实有小孩子,恐龙是这么小的模型。非常幸运,这个电影上映的时候,因为当时影评人期待新的东西,杨德昌那段被歌颂,被评为一个新的讲故事的方法。电影卖得非常好,没亏本还赚钱了,老板发现赚钱就比较信任我们了。

在这个阶段你必须要感谢上面要改变,如果你下面想改变,上面不接受你这个还不错,我们还是很怀念当时的总经理明骥。有一次开会中影说,做电影,我挺你们的,因为你们是专家,你们去做,有责任我来抗。对一个党的宣传机构,说这个话不容易,后来让我们去做这个事情,2小时47分钟,他没有下令去剪。他把我们召集说有没有可能短,我说这是最短的,然后他说可不可能说分上下集,我们说这是最后的选择,因为那个电影如果岔开,很多人不想看第二集,中间很难分,所以把所有戏院经理叫来,你刚才说对一半。他们说这部电影2小时47分钟,快昏倒了哈,不管怎么样都要跟其他片商、企业达成协议,所有戏院就不敢讲,他说这是中影年度政策,今年政策就这样,其他责任我来负,以前年轻的时候想革命,革命如果没有长辈的支援,有些革命还蛮难的。后来金马奖终于给他一个奖叫终生成就奖,我在上面和小野一起把这个奖颁给他,他当时站起来已经不太容易了,8、90岁的人。我在现场差点哭出来,当时所有人,像侯孝贤全部从左右过来扶他起来,我觉得那个是对一个长辈最真心的动作,我觉得那个过程是美好的。

徐皓峰:由一个话剧导演转而做电影导演,历史上有名的例子,比如伯格曼、卡赞,还有法国去年过世的谢侯。但是由电影人转而做戏剧,好像很难听闻著名的例子。但是吴先生是一个电影人转而做戏剧,而且是台湾戏剧的代表人物,这是一个非常罕见的反例,想问问吴先生,怎么走成这一步。

吴念真:我刚刚说我的人生是一场意外,我16岁在台北工作,都没有念书,工作到18岁的时候,才开始夜间大学。我就去当三年兵,幸运当2年,倒霉当3年。当3年就是你身高高过一个标准,学历到一个标准,没戴眼镜等等,你就当3年。2年在金门,就是那个小岛。

之后你退伍回到家,发现什么都不会,最快的方法是考大学,选了会计系,因为会计系比较好找工作,开始在报纸写小说。有人看到我写小说,其实那些东西很像剧本,什么人在什么地方做什么事说什么话,没有很多那种作者跑出来说屁话。生命就像无穷尽的累积过程,所以问我要不要当编剧。我从来没想过当编剧,不过后来想做编剧是因为台湾的电影太难看了,琼瑶剧、爱情片,里面穷小子爱上千金小姐,没事就来一段海边slow motion(慢镜头),接着配音乐唱主题曲快疯掉了。这些和台湾生活没关系,后来那时候拍电影可以看很多国外的片子,电影能不能跟现实生活做一点连接,因为电影跟生活一点关系都没有,就好像现在台湾的电视剧和台湾的生活一点关系都没有。

后来我就莫名其妙有个机会去当编剧,就去写写,发现还不错,当编剧,当了之后收入还可以养家就呆在那个地方。那时候以为把编剧当作工作,一生给很多导演写剧本,跟很多导演合作,蛮好的。电影艺术化,确实可以满足某些金字塔顶端的人,有些导演拍很庶民的电影,可以把这个世界更庶民地传达给别人,这个更难。我最尊敬的导演不是世界一流得奖的,我最羡慕、崇拜的导演是日本的山田洋次,他讲故事给所有人听。

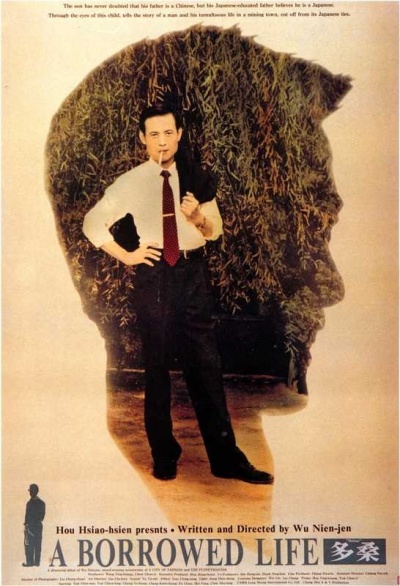

到后来我爸爸,因为矽肺过世。我对这个病很敏感,大陆现在还有一个协会帮助这些患者,我之前还看到一个大陆的矽肺患者很年轻,需要有什么支付宝才能捐钱。那我问到哪里办,他们说到大陆去办。后来我看到这个矽肺的患者写了一个很简短的微博,他说爸爸妈妈必须挑水,因为他没有办法帮忙。而他妈妈去跟外面借钱买药,结果回来说我要借的人都不在,我知道妈妈是在骗我。

我觉得这个很惨,我就让上海的朋友汇了钱给他,对这个病我特别敏感,我自己的父亲50几岁得这个病,60几岁受不了就在加护病房开窗直接跳下来,这个对我打击很大。父亲是这种方式过世的,所以你一直没办法把心里的忧伤讲出来,就一直讲爸爸的笑话给朋友听。因为我爸爸出生在日据时代,受日本教育,文化跟我们之间的差别落差很大。民主主义事实的观点来看这个,他受日本教育,觉得日本什么都是对的,就好像我们受国民党教育,你们受共产党教育,那你认同的内容就会不一样。包括打篮球比赛,台湾对日本比赛,我爸爸会替日本加油,他说台湾这种都没办过奥林匹克国家怎么能打赢。我们受国民党教育的就很恨,汉奸!有一次他说台湾对日本如果赢了就切腹,结果那一场台湾队正好赢了,我弟弟说让他切腹,我爸爸就过来打人,真的很讨厌。

在我们小时候,父亲不相信台湾的报纸和广播,当然那个年代回头看也不可信,包括现在台湾的也不可信,他听日本NHK的广播,他跟我们是另外一种人。等到他年纪大了,我再读历史发现他们都是历史孤儿。日本人走了之后就把他们丢在这里,对两边的认同,对下一代真的有很大的冲撞。我们是受国民党教育,那天爸爸还在说我们是皇民后裔,我们当皇民也不得已,是那边自己把我们割让给日本的。

还有比如台湾刮台风房子倒了,父亲就会先把别人家的房子弄好了再弄我们家的。所以我妈妈在我们很小的时候就变得很坚强,要扮演男人的角色,就好像说我太太说我你永远是朋友的事情比较重要。后来朋友说你别讲故事了,把它写下来吧,就写了《多桑》,就是跟我爸爸的点点滴滴,把剧本写出来。后来我问问侯孝贤要不要导,他就说你自己的爸爸自己导。我就跟他讲,可是我不会当导演啊?他说你朋友都当导演了,叫一声大家都跳出来啊。那编剧吴念真,导演一栏就是吴念真,到时候还有侯孝贤、杨德昌等等都跑出来,这样不对啊!他说没事,你先做再说。然后就做了,就当了导演,很多事情都意外过来的。

舞台剧这个东西很好笑,其实舞台剧在台湾,1950年时叫新剧,是有别于歌仔剧等传统戏剧的形式和内容,小时候我祖父背着我去隔壁山看新剧。我到现在还记得某些舞台剧的片段,演员从窗户跳下来,布景在移动等等等等。可是后来台湾的新剧被台语电影给抢了风头,台语电影拍得快,而且形式活泼。于是舞台剧就没落,后来变成宣传工具,军队或者国家剧团演给小朋友看。我们当兵的时候也是,一直到兰陵剧坊出现,台湾才开始有另外一群人重新接触舞台剧。

后来赖声川开始在台湾大学教书,他教第一批学生的时候,我去看看得会哭出来,变成了你生活的一部分。赖声川我记得,当时他们和第一届的学生一起创作,很简单,你们在家里最常和父母讲的一句话是什么,或者父母亲最常跟你讲的是什么,台湾妈妈晚上开门最常讲的是你死到哪里去了,有的是一打开,你不用念书吗,这么晚还没起来。有的父亲说你钱够用吗,点点滴滴串起爱,一群人在舞台上,竟然用这些话组成了一个非常有氛围的家庭对话状态,从非常激烈的争吵,到非常平缓,到最后两句到现在还记得,爸晚安,妈晚安,我在下面眼泪流出来,这么简单的东西,陆续创作非常多的东西,但是大部分的剧开始走火入魔了,你真的很难跟一般观众沟通,比如说你演等待戈多,或者自己创作的东西,让一个女生在台上走来走去,中间很多阻碍,灯光闪闪烁烁,人生的冲突纠缠,坎坷,底下不懂啊,越看越别扭,看完之后还要鼓掌,掌声很零落,他们谢幕很久,谢幕越久,掌声越零落,很尴尬,有一种理念说要过??生活,我的电影理论不是这个啊,我认为电影要很多人看啊,戏做这么认真要很多人看才有意义嘛。所以绿光剧团的人就来我家,我刚搬家,家在山上,乱七八糟朋友都会来,坐在餐桌,方形的桌子开始讲东讲西,他们最近经营困难,做音乐剧成本很高,要做其他事情来养活这个,开始发牢骚了,最近看了很多出戏,又难看,怪不得观众那么少,票卖那么贵,有没有一种方法是把观众做大,小时候跟我祖父去看话剧啊,所有人受教育不多,还可以看为什么,有没有一种方法可以把观众做大,戏剧的过程不是那么阳春白雪,大家可以理解的做起,如果有一天做话剧的时有70,60,50,十几的观众坐在一起看,都能看出感动,这个东西很棒,有人说你在讲天方夜谭,每个人都想做,但是做不到啊,没有一个方法可以这样,那就问我说有什么可以做,我当时想哪些是可以做电视的系列的,一个村,两三百户人家叫里,里长办公室非常有意思,什么事情都可能在那发生,什么夫妻吵架啊。

小孩子走丢了,很好玩儿,我想写一个里长和他的女儿,里长是非常权威的,威权的爸爸,很凶的,又没有什么知识,女儿是青春期的,高中的,很叛逆,有很多东西不想跟他讲,有一天呢,孙女儿去扫墓,祖母的灵魂福在她身上回来,一个女生身体里有两个人,一个是里长的妈妈,一个是他女儿,这个演员很棒,前一秒钟可能是奶奶,可以打儿子,下一秒钟变成女儿这样子,如果这样,里长办公室的故事就可以无穷无尽地发展下去,你要不要拿这个去做舞台剧,我觉得这个蛮好笑的,找到一个主题,就是上下两代的沟通,在中国人的世界上下两代不沟通,从来不知道爸爸的故事,不知道妈妈的故事,从来不跟你讲爸爸妈妈怎么恋爱,就像我一个朋友讲一个笑话,他爸爸妈妈常常吵架,结婚第几个月开始吵架不合一直到现在,有一天对他妹妹说,原来我们每个人都不是爱的结晶,我们两个只是愤怒发泄偶然的产物,好悲凉哦,当时就想到透过灵魂回来,奶奶知道爸爸所有的糗事,那爸爸以前跟女儿讲过的很多英雄事迹其实是都有另外一个版本,比如爸爸会跟女儿讲,你现在念书已经很幸福了,你知道我以前念书在哪里念吗?阿妈很省钱,家里灯都不关,每天晚上跑到公共厕所去念书啊,公共厕所只有wuzhu光,下面苍蝇还飞来飞去,还是这样看把书读完毕业,后来阿妈灵魂回来了,有一天跟她孙女说,你爸爸多丢脸,14岁,就有性冲动,晚上避着我,拿着黄色的书去公共厕所看,那边只有wuzhu光,苍蝇还飞来飞去,他还在那看,其实陈述的东西是完全相违背的,无奈又很好笑,他们说那你就弄这个就好了,第二天我就找了一个女生,打字很快,因为他们知道我有坏习惯,故事讲完就忘了,昨天我讲了一次,打给我看,说把架构写一写,我就把对白写一写,很久没写剧本,写完很有趣,他们说你来导好不好,我说没有导过舞台剧啊,他们是说很多朋友都导过啊,你不会我们来帮忙啊,就参演的舞台剧,差点把我搞死,反响很好,所以观众说为什么不再做一个,后来2年之后又弄了一个,后来就这样下去了,变成这个剧团的生存下去的可能性, 年终奖金没有了就说新的要不要来,这样弄弄弄,弄到今年,现在还在演,人间企业的第六集,这一集很可怕,卖空买卖,一般是人间企业第六集,吴念真卖票,很快票就卖完了,这一集全台湾37场,现在还有18场,还有19场要演,又是一个非常意外的事情,你偏爱舞台剧,为什么那么多人喜欢演话剧,即便电影也好,也没有觉得和观众是那么接近,你甚至可以从他们轻微或者不轻微的声音中感觉到他们是不是进入状态,这是对你最大的挑战,舞台剧非常辛苦,但是反而这里面他让你感觉非常过瘾,享受到人和人之间沟通最大的快乐,所以有一天我和太太讲,其实做舞台剧像义务的,因为剧本给我钱很少,有时候过程请客请光了,但是我太太说为什么做电影上瘾,我说又回到最初的感觉,当你去写一个剧本希望得到最大的共鸣的时候,其实舞台剧给你最大的感受就是同样的,而且舞台剧会创造你写作上极大的限制,因为你只有这么多的场景,可能不能超过,必须在里面完成创作,就像侯孝贤说的一句名言:找到限制,你就找到自由,对创作者来说是一个很大的考验,你必须要明白台下的观众是谁,用什么样语言,用什么样的素材跟他们沟通,那个东西很重要,对创作者来说,讲太多了,不好意思。

来源:拍电影网

(以上文字,由拍电影网编辑胡涛涛、孤岛根据现场对谈录音整理)

【查看更多】