敦敦厚厚。结结实实。粗粗壮壮。陈果给人的第一印象,普通得不能再普通了,走在大街上,如果你说他是地盘佬,没有人会怀疑。他没有一点"文化气",更不说中国大陆电影圈经常见到的那种"大导演"派头了。他说话也是实实在在的,从不自我标榜什么,甚至矢口否认自己的电影有什么文化或社会的重大使命,他只是拍电影,拍自己喜欢的电影,拍与别人不一样的电影,如此而已。

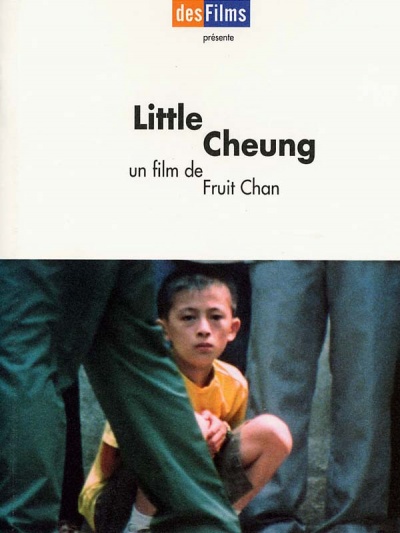

但陈果在香港电影圈绝对是一个异类。他七九年中学毕业之后,投入电影界,做过场务、场记、第二副导演、助理制片、第一副导演等,从底层一级级升起来。九一年导演处女作《大闹广昌隆》好不容易问世,却几乎惨败,没有引起一点反响。到了九七年,《香港制造》横空出世,震撼香港影坛,一举夺得当年金马奖最佳导演及最佳原著剧本、卢卡诺影展的评审团特别奖、釜山影展的国际影评人费比西奖,以及九八年的香港电影金像奖最佳导演、香港影评人协会金紫荆奖最佳影片及最佳导演等等,一时名声大噪。之后,几年里他又拍了四部电影,几乎每一部都获得电影界的高度评价,连连获奖。最近的大奖是二零零一年十二月台湾金马奖的最佳剧情片及最佳原著剧本,电影中饰演妓女的秦海璐也夺得最佳女主角及最佳新演员两项奖项。

常"个人性"的独立制作

张文中:从你的成名作《香港制造》开始,一直到最近的《香港有个荷里活》,你的电影,拍的几乎都是香港草根阶层的人生命运,有很强的社会批判意识,很浓厚的人性关怀,跟香港的所谓主流电影有很明显的区分,而且你也很明白你的电影不会有主流电影那样高的票房,那样多的观众,那么,为什么你还要选择这么一条很难走的电影之路呢?

陈果:其实,哈哈,也不是很难的!你想要做一点与主流不同的东西,就要有独立性,这种独立性其实是很"个人性"的。确实,在香港很少有人这么去做。香港有很多独立的电影制作公司,但是那些独立公司也是拍主流电影的,很容易找到老板投资,他们其实也算是主流的公司。而我,则是属于那种比较孤独、单一的,似乎是唯一的一间。既然你选择要做这样的东西,这条路基本上就会是很难苦的。你问我为什么要这么去做?其实,我也并不是真那么愿意的,尤其在香港。虽然我出身于社会底层,但我觉得我的电影跟我的出身之间没有什么关系,很多出身底层的人未必一定去拍底层的电影。我只能说,我之所以拍这类电影,可能也只是一种生存的能力,生存的选择。你也可以说这种选择就是我的坚持,这种成份是有的。如果别人拍什么,我也拍什么,大家都一样,就不好看了。如果别人拍这个,我去拍另一些不同的东西,这样才能给社会一种多样化的选择。另外,拍我这样的电影,现在有一个很大的动力,就是我的电影接触到一些特别的东西,是在其它香港电影里不经常看到的那些社会阶层的生活,有一个很大的文化背景或社会问题,这样的电影拿到外国去,给外国人看──以前香港电影除了功夫片,就没有别的什么了,但是现在你可以从我的电影里了解到香港的另一面,这样我的创作就可以延续下去,甚至可以找到外国的资金去继续拍。如果你在投资和收入之间得到一个平衡的话,你就可以继续拍了。这是一个很关键的地方。

张文中:这只是外部的条件。可是,从个人的坚持来说,究竟出于什么样的个人原因,才选择这样比较严肃的电影创作呢?

陈果:我的个人原因很简单:就是这样!我明白你问我的意思,当然,如果说我电影没有令到你心动的东西,这是假的。但是,你不要设想我有什么伟大的使命。我没有!如果你强迫要我有,说什么使命感呀,把自己说得很伟大呀,那我也没有办法了!我是一个创作者,不需要这样标榜自己,我只是不喜欢别人拍的东西,就是这么简单。平常看到的香港电影都是在搞笑,我的电影,可以让人看到香港的另外一面,严肃的一面,就行了。香港的电影制作人,跟大陆有些不同。如果是大陆的电影制作人,他也许会说自己有多伟大的使命,但我不是,我只是一个普通的电影艺术工作者。我要做的只是,香港没有人去做的东西,或者被我们遗忘的东西,比如我拍《细路祥》,我拍一些街坊的关系,邻居关系非常和谐,但这些关系现在已经遗失了,甚至消失了。《榴莲飘飘》拍性工作者,这种故事很多人都拍过了,但是我去拍两个女孩异地相逢,之后提出很多问题,比如她们来自何方?为什么会这么做呢?将来的路向会怎么样?就是这样。我没有立场,没有那么伟大的使命!你不要强迫我一定要说出什么伟大的使命,我没有!这就是我自己的出发点。当然,你要让大陆导演来讲,一定把自己说成是天上有地上无了,但我没有。所以,请你明白,香港的导演完全是为拍电影而拍电影的。

张文中:不是吧?其实在电影创作上,你可以有很多选择的。而你选择了这一个而没有选择那一个,就是有你自己的社会坚持和文化坚持在里面,为什么你不承认呢?

陈果:我选择这一类去拍,只是因为我只会拍这一类,而不会拍那一类,行不行?你不能非要我承认什么的!对不对?

接受早期大岛渚的影响

张文中:你是在八十年代香港电影新浪潮的影响之下,受到电影的吸引,开始进入电影圈,是不是从那时起你就对电影有一个小小的梦,希望自己能拍出一些与众不同的东西来?

陈果:也不是的。这里,有一个酝酿的过程。八十年代我进入电影圈,其实那时的新浪潮导演也好,旧导演也好,都是维系在一条商业路线上拍,甚至我现在拍社会问题,也顾及我的商业市场。如果市场不好,你是没法生存的。这不是坏事,只不过是在主流之外拍这类社会问题的电影,很辛苦。所以,你看我的电影,你觉得完全没有娱乐性,这个感觉是假的,因为起码我不会拍到好象观众完全看不明白,我不会做这种东西。就算你破釜沉舟拍了一部完全没有商业性或者完全不考虑商业因素的电影,OK,但是如果你第一部失败了,就很难再拍第二部了,没有人再找你拍了。所以,我拍的电影,基本上都是有商业考虑的。在八十年代从事电影工作的过程中,我是在主流电影中成长的,因为在香港没有所谓艺术电影的,偶然有一两部都是不成气候的,很难做的,所以,可以说我是随着香港的成长而成长。香港从七十年代开始发展,我们这一代也在那时开始成长,然后整个社会转变,经过高速发展,到现在停滞了,甚至饱和了,收慢了脚步,我们跟社会是同步的。拍社会问题的电影,也不是绝对没有,只是很少,好象八十年代的《千言万语》是讲那些早期社工,写实的,这类电影是有的,只不过很少。我并不是"独食"的,也有人在做,只不过非常难做。生存也好,投资也好,商业的角度来说非常难生存。我现在能够维持拍片,还能够拍下去,其实都是我的运气好而已,暂时如此,将来不敢说。作为一个导演也好,创作人也好,各有各的选择,当然我比其它普通导演或许多一些小小社会意识,跟社会一起走,在变化中反映香港社会实质上的另外一面,那一面就是在香港几十年经济高速发展和社会稳定的背后的东西。最近,大陆学生团和中文大学有一个交流计划,很多大陆学生在内地看到的香港,是没有穷人的,什么东西都是好的,现在他们到香港来了,噢,原来不是的,他们看到的这个社会同大陆社会是一样的,有富有穷,有好有坏,永远都有两面的,不会是单一的。导演也一样,有人拍这些,也有人拍那些,看你喜欢什么?

张文中:有人评论说,你的早期电影受到拍《蓝.红.白》的波兰导演奇士劳斯基很大影响,是不是如此?

陈果:也不是。不是受到什么影响,只是喜欢他的电影,好看就看嘛。《蓝.红.白》都算是经典的,一个波兰导演在法国拍得这么好。很多人常问我,是不是受过某个导演的影响?我受到哪些导演的影响,其实并不自觉,说不出名字谁谁谁。每拍一部电影,我没有想过要学哪一个导演。我也不止看艺术片,如果一部商业片很好看,我也会很喜欢的,跟凡人没有分别的。我也是一个普通人。有时,会注意到某些题材,我会觉得这个题材我没有拍过,如果我来拍,会怎么拍呢?我会回头看某些导演如何拍这类电影,或者会找些资料来看一看,但是通常都较少,因为没有保存资料。早期我看过很多日本电影,比如早期的大岛渚、黑泽明那些社会写实的电影,日本从一个战败国高速发展成为非常成功的商业社会,它的过程转变是很艰难的,当六十年代日本社会转型时,有许多新浪潮导演去拍一些很成本很低的社会问题电影,比如大岛渚拍过许多少年反抗、社会问题等的电影,我看了许多。法国新浪潮拍的那些低成本电影,我也有看。如果你一定要问我,我可以说,我受到大岛渚的影响比较大,大岛渚拍过一拍《残酷青春物语》,说学生运动,50年代在东京如何反抗,等等,当然他比我更严肃,香港对政治比较冷淡,对社会问题比较抗拒,问题是如果在抗拒之余,有一个人出来做一些电影可以平衡,也是另一种选择,我就朝这个目标走,当然我也希望我的电影能卖钱,但我也预料到我的电影一定不能卖钱,当你被认为是一个非常严肃的社会电影的时候,有些人会抗拒去看,不敢进电影院,当然如果进来看过之后,又会觉得不是那么严肃的,那是另一回事。

张文中:我觉得不是太严肃了,而是让观众看得很辛苦,看到自己生活的另外一面,非常真实的一面,他们不愿面对的一面,看了以后会伤感,甚至会流泪。

陈果:看电影是一种逃避,然后进了电影院又要面对,所以没有人肯去看。不过,如果从文化冲突来说,说到文化,我觉得全世界都相通的。让世界看到香港的另一面,非常真实的一面。这也是一个路向。以前,我们总是说,香港功夫片打入世界市场,其实现在不需要的,如果你拍的电影里有文化冲突,通常都会行得通的。

张文中:我看你的电影,常常会想到意大利新写实主义,你有没有受到他们的影响?

陈果:那倒也没有。可能是以前潜意识里接受了,但是现在拍电影时,我也没有想过究竟是意大利式呢,还是日本式?没有想过。他们的拍法与我也不同,但是他们那种对底层的人性关怀,是需要的。人与人之间关系的电影,在全世界都有观众,是人类相通的,因为你说的是人性,没有人会不明白,这是超越国界的。我在这方面比较擅长,拍起来得心应手,当然不是每次都很顺手,因为每次拍的题材不同,不是什么事情都精通的,所以我都要经过漫长的资料搜集、访问、或者了解,比如我拍《榴莲飘飘》时,我去旺角许多地方,同那些妓女聊过,我才知道她们的想法是什么?希望是什么?她们的梦是什么?当我搜集到所有资料之后,才能够重新整理,用一种艺术手法重整一个故事拍出来。这个创作过程是比较辛苦的,而且很费时间。在香港,这样做的人没有了,香港很多导演觉得不需要这样做。这么辛苦,做什么呀?大家不过揾几块钱,你用不着做得这么认真呀!这是你如何看自己的问题。你走一条路,一直走,可以;弯弯曲曲,也可以;穿来穿去,穿过什么地方,也可以。这是个人选择的问题。既然我选择了这样做,这是因为自己喜欢才去做的,虽然我也不想花费这么多时间去做这件事,但是有些事情是必须这样做的,这是创作立场和观点的问题。如果很多导演都这样去做,那么我可能未必会这么做,说的不好听,无谓去"同流合污"了,我不会去搭一条船,做同一样事情。

张文中:其实,你一直在寻找的是你的独立性,独特性,或者说是原创性。别人做过的,你不会去做。你想要做的,是别人没有做过,或者很少去做的,那是一个属于你自己的世界。是这样吗?

陈果:可以说是出发点之一吧,但是有时很难的,电影发展这么多年了,有些东西一定是别人已经做过的,不过问题是你再做的时候,你有什么新的角度和新的观念,这是很重要的。如果别人这么写,你也这么写,完全重复就没有什么意思了。在创作过程中,我要找到我自己的位置。而且,现在最惨的是,大家都盯着你:陈果这次又玩出什么新意思了?很多人等着看你怎么死呢!哈哈!死不死呢?你自己去想吧!

张文中:其实,你不用去理那些人。

陈果:我当然不理他们了。如果理他们,我也不会这样去拍了!你看我的作品里,虽然有严肃的一面,也有很轻松的、很幽默的一面,有活力。我拍完前三部曲,有一些影评人说,你拍严肃的电影,不如严肃到底,境界可能更高,现在电影里有些地方太开玩笑了,好象有点浪费。但是我说,做事情,何必那么严肃呢?我觉得"童真"是很重要的,你保持年轻,很重要的,年龄不年轻是另一回事,心态要年轻,心境要年轻,这样就能够让自己在这一行里活得长久些。

灰色地带边缘青年的挣扎

张文中:具体说,你在拍那些电影时,你想表达一些什么呢?青春片已经拍了不少了,而你拍的有一些什么特别之处呢?

陈果:《香港制造》很简单,主要是拍处于灰色地带的边缘年轻人的那种挣扎,是生存的一个关键时刻,我把它设定为九七,有一定的象征意义,其实是没有什么关系的,青年问题永远存在的,九七过去了,现在不是还有吗?现在香港也没有改变,但是当时有一种触角。这些年轻人整天生活在一个成人世界里,模棱两可,香港的公民教育一直对政治很抗拒,对国家民族没有什么包袱,自由惯了,在某种程度上,我虽然是说他们对生命的一种糟蹋,或者对自己的一种糟蹋,实质上是对整个社会环境的一种批判,这是一定有的。如果没有九七这么一个符号,观众不会那么集中来看这出戏,这是一个小小的焦点,这个焦点在某种程度上,其实当时成年人都在彷徨,不知道将来怎么走,何况年轻人呢?青春片,别的导演已经拍了不少了,当时有一些意识不好的电影出来,如古惑仔那些,虽然我认识那些导演,我看了之后也叹气,但是看到香港社会,我听到一些电台节目,有些年纪大的妈咪打电话去说,很好看呀,没有什么教坏人的地方,这是很令人悲哀的,连大人都这么说的时候,就无意识地,把这种意识渗入所有年轻人的,那时几部电影很卖座的,所以我觉得这个社会很危险的,有小小激发我去拍《香港制造》。电影里那些年轻人在成人世界里是失败的,我主要是说一种对生命的珍惜,老实说,我觉得自己拍的也有点小小的意识不良,我写的时候很难写下去,但我坚持写一个观点,就是说今天你死了,你十六岁或十七岁,其实你永远只是十七岁,永远这么年轻,这里有一种小小的凄丽的符号在那里。我在中大做演讲,有个女孩问我,你拍这出戏很不负责任。我觉得她说得很对,其实当时我写这个故事也觉得有点危险性,有些东西很难写,尤其最后那段独白,当那个男仔自杀在那个坟场上,他说,我们这班人,死也没有用,不死也没有用的!其实这是一种自我安慰兼反省的。我也做了一些小小的补救,但是观众是否看明白了,我不知道。就我而言,我是做了小小补救。《香港制造》你可以说是一种对生命的糟蹋和对生命的惋惜。

九七震荡改变了香港社会生态

张文中:《香港制造》是"九七三部曲"的第一部,到第二部《去年烟花特别多》拍的就不是青春片了,说的成年人的故事,不过那些成年人对下一代年轻人有一种很大的失望感?

陈果:拍《去年烟花特别多》,是九八年。九八年香港就出大事了,什么都死了!楼市跌,股票跌,什么都跌!我很偶然撞到一班以前做过英军的华人,他们就像我电影里写的那么愤怒,这些人很惨,一千多人突然失业了,政府不收他们,谁也不收他们,当兵几十年了,在他们最黄金的时候,突然失业了,找工作多难!我结合了他们的心情,以及我当时看到的东西,去拍这部戏。当然今天再看这部戏,会觉得太白了,没有什么含蓄,我也觉得太白了一点,但是当时就是这么一种情形,你不可能把他们当时的愤怒用另一种方式去讲,当时我的态度就是这样。当时用另一种方式来写,是不是会好一些呢?我不敢说,但我也没有后悔。拍这部戏,我也觉得很难。拍了这班人随着社会的变迁、转型,被人遗弃了,他们不是年轻人,他们是中年人,这是当时的一种心态,香港要回归了,要换老板了,将来的主人公是谁呢?我们永远说是年轻人,但是香港的年轻人是怎么样的呢?大部分都不知如何去面对,他们没有那种理想,那种包袱,那你怎么要他们做接班人呢?到最后,是中年人对年轻人的一种发泄,当然是借某些东西去发泄的,所以我觉得《去年烟花特别多》虽然是说中年失业,也对社会未来的接班人有一个反省的问号。

张文中:写了年轻人、中年人,到"九七三部曲"的最后一部《细路祥》又写了个小孩子,把香港底层市民的三个年龄层面都写到了。为什么会这么写?

陈果:九七年什么都发生了。以前不做的事,这一年都做出来了。《细路祥》里,我用了祥哥争家产风波和小人蛇事件。祥哥风波和小人蛇事件等的发生,你会看到香港社会不知为什么有这样多的病态!这些病态到了九七这样一个关卡的时候,一下子出现了,这些事件很严重,而且大部分跟家庭有很大关系。我想,是否可以利用这些事件写一个故事出来,写一个细路仔?《香港制造》是写年轻人,《去年烟花》是写中年老年,也写到青少年。但是还差一个童年,少了一个细路仔的角度,于是我想,不如拿细路祥的故事,用一个细路仔的角度写香港,再带到家庭演变。香港随着社会转型,每一个家庭的转型其实也很大。这几年实在很离谱,除了很多香港男人上大陆包二奶之外,家庭还面临着一个很震撼性的改动,这是非常令人吃惊的。这个故事还带出很多人性的,以及人与人之间的关系,关怀也好,疏远也好,变迁也好,其实是,我记得电影出来之后,有影评人说我写这个故事,觉得我是用五十年代或六十年代香港那些比较过气的感觉来拍,我很反感,说你不如去上海街、钵兰街看一下,其实很多东西没有变过!地方还是那么残旧,人还是那么穷,许多地方是几家人挤在那种板间房里,其实是没有变过的!很多人以为香港经过二三十年的变化、进步,已经清除了贫穷,拉近了贫富距离,其实不是这样的,很多东西没有变化!我看了那篇影评,我很吃惊。那些人没有到旺角油麻地去过,就以为香港不存在贫穷了。我想告诉他们,这些现实还在那里,没有离开我们!这是我比较失望的一次。当然,我拍戏不会理那些话的。

张文中:在《细路祥》里,接近终场时那位妈妈有一句话,她是看到细路祥出世,很感慨地说:"世界这么复杂,你有什么好看呀!你这么赶着出来做什么呢?"简单的一句话里,说尽了人世的沧桑。说得透一些,是一种哲学的思考;说得简单一些,也是一种人生感慨。

陈果:这是会有的。作为成年人,我们都有这样的经历,从细路仔过渡到现在的年龄,我们常常会有一种后悔的感觉:如果永远不长大就好啦!我长大了,在这个世界上,要挣扎,要努力,做事情这么辛苦,到底是为什么呢?人生是复杂的。一个人出生之后,每个人都一样,最后的期待就是死。如何死呢?风光还是不风光?过不过瘾?其实,你期待是一种死的过程。我觉得这是一条不易走的路。以老人家过来人的身份来说这些话的时候,她是经历过一些不那么快乐的过程,通常我们都会对年轻人说,做什么呀,有什么好看呢?这些是很平凡,很普通的说话,但是里面包括很多挣扎,很多岁月的洗礼,很多沧桑,所以老老实实说,如果没有什么必要,你就不要出世吧?《细路祥》带出了很多问题,有人感觉到有人没有感觉不到。你能捉到那种感觉,就捉到;如果捉不到,我也无所谓。这是观众自己的事情。

张文中:《细路祥》里,写了两个少年男女的友情,一个香港人,一个大陆人,他们之间的关系十分纯真,没有那种在香港社会经常看到的对大陆人的偏见,但是后来也发生一些问题。那个女孩好像是偷渡来或是逾期居留,被警方像罪犯一样抓走了,女孩怀疑是男孩的告密,到最后阴错阳差,他们错过了最后的见面和解释。在影片里,你一方面强调不管香港人大陆人,都是一样的人,可以有真诚的同情和沟通;另一方面也因为阴错阳差,必然会产生一些文化的隔膜和误解。这是一种很无奈的困惑?

陈果:小孩子是最无知的、最空白、最纯真的。那种沟通的感情,放在大人身上会老龄一些。当时我设计这场戏时,祥仔是在大人的摆布下才与那个女孩分开的,当然那种感情不是爱情,只是一种友情。他以为女孩离开香港了,原来却没有走,是父亲说假话。而那个女孩和她的新移民家庭,也觉得受到香港人歧视很严重,不想同这些香港人交往,这样在最后突然见到那个女孩时,祥仔终于抛下成见去追她,这是一种童真的友谊的过程,但是这种过程抛弃了大人世界里顽固的立场,这种过程只能放在小孩身上,纯真,单纯,不会想很多东西,只是大人才会想那么多利益关系……

张文中:可是,最后那个女孩非常憎恨细路仔,非常冲动地说:"再不会回到香港来了!"

陈果:我们很多人在成长的过程中,有许多经验,尤其是童年得到的经验,是永远不会忘记的,永恒不变的。为什么心理学说童年阴影呢?你现在所有的生活习惯,心理习惯,大都是童年时产生,而永远记在心里的。童年经历和童年阴影,对一个人的一生影响很大,所以当时父亲那样骂细路祥,对他的伤害很大,他到死也不认他。你说是小气也可以,但是从人性的角度来看,他是对的。每个人都是这样的。对祥仔虽然残酷些,但是很真实。

性工作者的演艺空间

张文中:《榴莲飘飘》在剧情上,跟《细路祥》有某些连续性,不过这出戏开始了你另一个三部曲,你命名为"妓女三部曲"。我看过之后,有一种非常震撼的感觉。写性工作者的电影,香港很多,但是很少看到有导演像你这么处理这个故事的。你对那些性工作者完全没有一种歧视的描写,她们只是因为出于某种生活境遇进入到钵兰街那样的红灯区里,只要她们走出去了,回到她们本来的生活里,她们又成为本来生活里那样的好女孩。电影的后半部,写到那个舞蹈演员在钵兰街做妓女赚到钱,回到东北老家,她把过去的一页埋在心底,开始新生活,她恢复了本来的面目,非常善良,有自己的事业追求。你为什么会这样去写她?

陈果:这也是我搜集了许多资料之后,得到的一个事实。这是真实的一面。香港通常拍妓女只是搞笑一下,为赚钱而赚钱,而且在人格上看不起她们。但是,她们也是人,她们的背后也有一段心路历程,这种心路历程与我们普通人是一样的,只不过她们走的是一种服务性行业,又与性有关,而在这个行业在传统社会里是被人看不起的。我拍《细路祥》时,在旺角街上,整天看到那些女孩走来走去,我想,不如试一下拍这个故事吧?当时很急,一时想不出这个故事到底怎么写,又没有什么时间写剧本,就想不如把《细路祥》故事里阿芬的那条线索写下去,因为在《细路祥》阿芬在大陆的那段故事没有写到,只有阿芬到香港来的部分。但是,她在大陆的背后生活是怎么样的呢?我就想到写她在大陆的生活,然后写她来到香港,做黑工,躲在后巷洗碗,遇到了小燕,一个到香港来做妓女的大陆舞蹈演员,接着写这两个从大陆来的女孩之间的关系,她们在异地重逢的时候,会产生什么化学作用呢?后来,我决定把阿芬在大陆的生活作为电影的一个开头,这个开头很重要,阿芬在乡下的那间屋好大,但是在香港的那间屋又小又臭,唉,很多大陆人对香港有一种误解,我不明白为什么有这么多大陆人要往香港跑?这种反差之大,非常讽刺性。另外,是写那个妓女小燕,我访问了许多妓女,听她们讲理想,讲未来,讲她们目前的工作和生活,我捕捉到了一些东西,其实她们也有奋斗,只不过大陆社会演变,经济转型,令许多人再没有铁饭碗了,而这个社会又发展得太急速了,物质的影响很大,现在还有人赚几百元一个月,有的甚至没有钱赚,像那些城镇里的完全没有,这班人唯一的生存能力,就是做妓女。她们也都有和善的一面。我不想用批判性,或取笑性来写这种人物,当时就想利用榴莲这个水果来象征某种意义:我是榴莲,生下来天生臭,就这么臭了。你喜欢就喜欢,不喜欢就不喜欢,没有选择的。妓女也是没有选择的,来一个客,他是什么样子的,完全不知道,做完就收钱,她也很惨的。我找到了榴莲,也找到了主题,用这种水果写这个女孩,或者妓女的行业非常恰当的。当然,后半部我写那个女孩有一种改变。如果我只是拍香港这部分,就是一部猎奇片了,这种电影很多人都拍过了,我没有必要去拍,但拍一个女孩想重新做人,借一种荣归家乡重新做人的机会,将以前短暂时期的糜烂生活,或者是非人生活,做一个彻底改变。其实我问过很多女孩,是不是想这么做?其实她们是想这么做的,但是有些是做不到的,因为回到乡下,生活又打回原形,虽然存了一笔钱,但那里的生活她们不适应了,因为她们已经改变了。她们见过了大城市,不能再回去过原来的生活了。不过,我不想写得太灰,写得太悲伤,其实这个故事是很悲的,但是我想写她写得好一点,真的想做生意。其实,我没有将结尾拍完,如果她再回过头过妓女的那种生活也不出奇的,也有许多人是这样的,但我想不如写到这点为止……

张文中:但是我觉得,在你的电影里,你对那些大陆背景的性工作者有一种理解,没有对所谓"北姑"的歧视和取笑,相当同情她们的境遇?

陈果:我不需要批评她们。虽然我有立场,但问题是,我只不过写一个故事而已。揾食是辛苦的,应该给她们一个合理的、公平的空间让她们生存。最近,香港的性工作者走上街头去抗争,我是赞成的。都是女孩,为什么她们会这么惨呢?那些大陆妓女来香港,是希望赚多些钱,但是能赚到多少呢?就很难说了。我常常问她们,为什么要这么辛苦来香港呢?你们在大陆深圳做,不是一样的?为什么一定要来香港呢?可是,这个世界永远是不见棺材不流泪的。因为她们没有来过香港,可能她们认为香港遍地黄金,可以多赚些钱,所以就来了。你晚上到旺角去看,多到真是!警方扫什么呀?!那些灯都不知多旺!那些女孩做一个只赚一百元,一晚要做二十几个三十个都不够呀!但是你说惨吗?她们又不觉得很惨,现在她们已经没有那种羞耻心了,真是当作一份工作来做的。那些女孩到最后不被人骗,不被人抢,已经算是很幸运了!

张文中:你对她们是同情和理解的?

陈果:一定有同情!一定会同情!她们也是社会的栋梁嘛!兄弟,她们也是人!这也是社会进步的一个必然的结果。我觉得,社会进步了,某些人会淘汰,某些人会受伤,这种循环的结构不会变的。无论哪一个社会,哪一个时期,这些女孩是用她们自己的双手、自己的身体去赚钱,应该受到尊重。其实,她们也不想这么做的!但是没有钱的时候,人什么都要做的!《榴莲飘飘》写两个女孩,其实写的是一个"重生"的主题,她想重新生活,无论在香港,或在乡下,背后有一种小小的命运的东西。命运捉弄人,我觉得命运是很考人的,你会抱怨命不好呀,为什么有些男人出世时含银匙,不用做什么,为什么?这就是命运的安排。我是说命运和重生,她一路在挣扎,一路想改变,一个人不能屈服命运的安排,为自己争取好的生活,但是能不能改变呢?能不能"重生"呢?我没有写下去,我就不知道了。

张文中:《香港有个荷里活》是"妓女系列"的第二部,不过,在题材的处理上似乎与《榴莲飘飘》有很大的不同?

陈果:这部戏很怪,是用黑色幽默的手法来拍的,不是写实的,与我以前拍的很不同。不知出来的效果会怎么样?现在社会的许多事情,会无端地与那些北姑或二奶有关,这个电影就是讲这个故事,一个来自大陆的女孩,影响香港某些原有的固定的范畴,产生了一种冲突。不是喜剧,而是黑色幽默。这种拍法我以前没有尝试过。当然我以前拍的戏,一半是写实,还有一半也不能说完全是写实的,但是故事本身发生的情节是扎实的,是有的。我自己喜欢有电影感觉,我对电影感的追求,要多过对那些比如意大利写实主义手法的喜欢,我不太追求那种写实主义,在某些情况下用那种手法是可以的,但不是全部,我尝试用一种其它的方法,总之,要同我以前拍的戏不同。当然,对人的命运和人的性格的重视都是一样的,万变不离其宗,主题都是我的东西,只是手法不同,写剧本的过程也有小小不同,只是小小不同而已,不是什么天地之差。

我不想重复自己

张文中:这么多年来,你一直坚持拍了许多以底层生活和普通人命运为主题的电影,以后,你还会这么拍下去吗?

陈果:我担心这样的题材会越来越少。当然,如果你想拍的话,这类题材永远都有拍的,低下阶层的生活可以永远拍下去。但是,我比较怪,不是属于故意揭露社会什么的那一类,并不想专门这么做。其实,我也很怕拍悲惨的东西,你看我这个人也不是悲惨一类的。虽然说不想重复自己,但一定是很难的,有时重复也难免,尽量不要重复啦!真要重复也无所谓,只要不整日重复就可以了!我反而不担心重复,我担心的是找不到一个故事背后的精神在哪里?如果找不到,我就没有办法拍。你想表达什么?你想讲什么?老实说,我拍电影,也是想带一些讯息给你们,你们同意不同意,是另一回事。如果我捉不到这个讯息的根源,那么我就未必会去拍。现在不知道,除非我继续挖,香港挖得好辛苦,挖来挖去,啊,还有什么可以做呢?比如你拍青少年,来来回回都是拍那些东西,很难再拍出什么新意,你一路拍,一路会重复,但是不拍青少年,还有什么可以拍呢?真的不知道了!除非我撞到一些什么令我动容的故事,我才会去拍别的。我每一次找一个题材的时候,我重视的是那里面是不是有更多的化学作用给我一个创作发挥的空间。其实,我喜欢拍大陆的题材,我觉得大陆题材的精神跟香港很不同,未来我可能去拍一些大陆题材的。我有一点大陆情意结,也不出奇的。

张文中:但是你会继续你的坚持,你的初衷不会变吧?

陈果:这话我不敢说,因为变是应该的,没有理由不变的,所以我不知,我真是不敢担保。

张文中:如果有老板出三千万,给你拍一出武打片,你拍不拍?

陈果:不知道。或许,也可以试一下自己能力可不可以做到?如果你有能力做到,试一下没有害处的。其实,在香港生存很困难,非常不容易。从九七到现在,四年多了。捱了四年多,做到了一些东西,都算很难得了。但是,可不可以再做下去呢?我真的不知道了。

作者:张文中 2002年