电影创作过程的蒙太奇①(剪辑)

[ 作者: (苏)B·莫迪尔 ]

78班导演系学生林大庆译自苏联《电影艺术》杂志1978年第7期周传基校

我拍的所有影片在其创作过程中都要经历一种大致相同的演变过程。剧本拟订好一部影片,但电影生产的自发势力却迫使你拍出一部多少有些差异的影片,然后,在剪辑阶段却又仿佛新创作出另一部影片。

文学剧本阶段——这总是艺术创作中纯粹的创作阶段。在这一阶段,一切都掌握在导演(作者)手中,一切都取决于他的构思是否丰富,取决于能力和才干的程度。而拍摄阶段——是一个破坏阶段。已经构思好了的影片的命运往往落入各种专业代表人物的手中——创作或行政管理人员手中。他们肯定要影响拍摄的结果,而且是从根本上产生影响。任何一个导演,即使是最有权威和最不留情的导演,也无法预料和阻挡在拍摄过程中所包藏的那股偶然性和意外的事件的洪流。

确实,演员、美工师或摄影师的出色发现、大自然的恩赐(如果影片拍得是外景的话)往往可以弥补一部分损失。当然,这些都是在摄制组集体创作的情况下记录在胶片上的。当然,这些都是在摄制组集体创作的情况下记录在胶片上的。然而,在脑海里和通过文字体现出来的那个构思却几乎从来不能原原本本地加以实现。(确实,为了百分之百实现自己的构思而烦恼,使得雷纳·克莱尔成为自然景的敌人。他宁肯使用摄影棚以保证把偶然性降到最小限度。但是接着出现了菲德里柯·费里尼——仿佛是这位法国导演的对立者,对于费里尼来说,那种“毁灭性”的拍摄过程都变成了创作,即兴创作成为他的方法。话又说回来了,在《8 1/2》出现以前三十年,爱森斯坦的威力强大的即兴的巨澜终于创作出了《战舰波将金号》这部杰作!这以后再谈。)

如果说在拍摄第一部影片《巴米尔之子》之前,我能自信地重复雷纳·克莱尔的那句名言:“对影片我早已胸有成竹,现在仅仅是把它拍出来而已”,那么,在这部处女作的拍摄期间,我所体会到的使构思屡屡遭到破打击的力量,使我在面临第二部影片时,只能重复苏格拉底的箴语了:“我只知道一点,那就是我什么也不知道。”

现在拍完四部影片,特别是拍完《迷人的幸福群星》上下集之后,我竟然感到蒙太奇剪辑阶段是一个构思的恢复阶段,或更准确地说,是它的复活阶段。不是还原最初的构思(这完全不可能!),而正是在出现了意外色彩——这多多少少要比最初所看到的更丰富——之后的再生。重要的是,它们已经不是原来那样了。不能不考虑这点。正因为如此,我把蒙太奇视为创作影片的一个步骤。诚然,不是在编写电影文学剧本是所看到的那个影片,而且,在很大程度上也不是冲破拍摄阶段重重阻碍的那部影片。

最终的处理方法,照例不可能在几千米已拍好的素材上一下子预测出来。必须逐米逐米底重新研究那些特定素材,理解捕捉它的独特性,去感受其中意料不到的那些风格样式的节奏的规律性,这规律性在剪辑阶段必须逐日逐段地加以遵循。因为在这个阶段,素材本身决定着新的蒙太奇方案。只有素材全都有了以后,看到了它所有的优点和弱点,才能制作影片——才能指挥这支电影的声画交响乐。

按创作问题本身的集中性程度来说,剪辑就像任何一种艺术创作一样不受生产的影响。实际上,一位作家或作曲家要著书或谱写交响曲,除构思外,只要进行笔头工作就够了。一位电影导演在蒙太奇(剪辑)之前的诸阶段中,就要做一大堆工作:一个得到电影厂和国家电影委员会批准的电影文学剧本、人员(摄制组)、资金的保证、几个月的准备工作,选择拍外景的地点、摄影棚、布景、服装、道具、一个技术人员及胶片等等等等。而在蒙太奇(剪辑)阶段,导演所面临的,只有坐在声画剪辑台前的剪辑人员,和放映间放映员、承兑的双片素材片盒。

已拍好的胶片有一个非常贴切的名称。这个名称没有任何诗意,它就叫素材。例如,一部剪辑好的完成片只有2,700米,在剪辑前可能有25,000米的素材。换句话说,在15公里长的道路上,都需要导演拿着“放大镜”一米一米地走过,仔细检查他最终掌握了什么东西,看看他现在拿到手的,不同于最初构思的新事实是什么样的。搞清楚他能做何取舍,去探索新构思的轮廓,揣摩素材本身的规律——对我来说,这就是蒙太奇本质之所在。

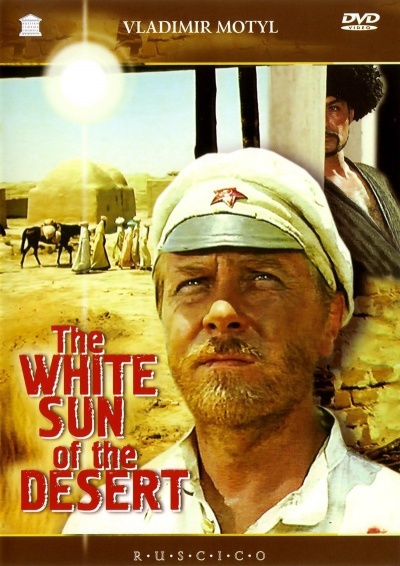

有时人们对我说《沙漠上的白太阳》一片的蒙太奇比我其它影片的更完整。可能是这样,但扪心自问,我承认,我并不知道《沙漠上的白太阳》的蒙太奇是否有任何属于这部影片的独到之处。想了想,没有。至少,当时摆在我面前的就和第一部影片的,特别是第二部影片《仁尼娅·人涅奇卡和卡秋莎》的一样。只是经验不同了,因而通向结果的道路,当然更值,也变得更短。在做第一批作品时,四处碰壁所留下的伤疤不可能不发生作用。

读完Φ·叶诺夫和L·伊普拉姆别科夫的文学剧本《沙漠》前几场戏后,总的蒙太奇方格就已经闪现出来了。一组又慢又长的、预期着危险的、灼人的镜头被主人公同匪徒相冲突的蒙太奇炸开了。但还在决定担任导演工作之前,我就觉得剧本中,在造型处理上缺乏一种(质地):某种造型上的“反和平”,被时代和距离美化了的主人公的幻想。若是在什么地方能出现为主人公所热爱的俄罗斯祖国的一面,一种粗俗美人,那就好了。这样的镜头对于强烈地触及士兵渴望的心灵是需要的。

我在分镜头剧本里加进了一些表现“卡杰琳娜·玛特维耶芙娜”的镜头,并就从这些镜头开始拍摄。后来,已经是在海沿岸拍外景的时候,当在马哈奇卡林俱乐部的放映厅里,几次看过最初拍下来的几千米素材时,我开始明确,在将来的影片中还将响起士兵书信的声音,它们和画面不同步,但却是由画面的幻想所引起的。马卡尔·卡哈罗夫应我邀请专门撰写的这些信,写得十分精确。我提到这些事实因为这些信和主人公幻想镜头的节奏在很大程度上预先规定了影片节奏蒙太奇的总结构。

那些看过一九六七年拍摄的《热妮娅·热涅奇卡和卡秋莎》的人,不能不注意到这两部影片在蒙太奇节奏上的吻合之处。在《热妮娅·热涅奇卡》中同样出现了基本上不同步的主导动机——主人公幻想自己的情人的对白和独白。但是,在《帕米尔的孩子们》中,孩子日记中的内容起了极为重要的作用,它补充了有趣情节的不足,并且使一对“不必要”的东西成为必要的了。

但如果《帕米尔的孩子们》中的日记构思出现在蒙太奇(剪辑)阶段,它挽救正在分崩离析的影片,如果说热妮娅和热涅奇卡的对话构思仅仅在影片拍摄尾声才出现并且在影片润色时期才完全实现的话,那么《白太阳》里想象出来的情人书信的构思则是拍摄一开始就持现了。因而这部影片中事先就为主人公的声音预订好了一组紧张的无声镜头。所以,在剪辑阶段,当声画相遇时,我并没有经受那种在即兴蒙太奇(剪辑)中经常遇到的令人苦恼的困难。

在蒙太奇(剪辑)阶段,影片通常要把局部和整体加以衡量,舍去所有多余的场面,镜头,不管它本身多么美妙。有时这种衡量会显示出一些场面是多余的,尽管在这些场面上,制片上、摄制组和导演在创作和物质方面花费了不少的力量。我知道一个犹豫不决的同行,他把明明是多余的东西保留了下来,所以保留它,仅仅是由于不能不摆脱对于拍摄这些段落所经历的艰辛和付出代价的回忆。但是,要知道,应当永远记住(是的,这是一个残酷的真理,但它是真理),导演和他的助手拍摄某一镜头时作出了些什么牺牲,与观众是毫不相干的。

如果记忆没有背叛我,影片《沙漠上的白太阳》在精剪时显得比原计划要短。比如,分镜头剧本里写了一场有趣的戏,身穿斯杰潘·拉辛服装的苏霍夫脑里把一群妃子一个接一个地往船外抛。这段戏费了不少劲才拍成。起暴风了,海港管理机关一个星期里不许船出海。于是决定在港口旁拍这场戏,要演员们从相当高的地方落入水里,朝“迎面涌来的浪花”飞去……几乎一个星期的时间就花费在这场戏的错综复杂的事情上了。我们把这场面剪辑好了,当作曲家И·施瓦尔茨为这场面“配上音乐”之后,显得特别“动人”。

顺便指出,我曾和И·施瓦尔茨这位作曲家接触过三次,并打算继续同他合作。他始终以对蒙太奇的准确感而使我感到震惊,而这一才赋并非每一个为电影作曲的作曲家都具备的。他只要看过一遍未经剪辑的素材就能写出音乐草稿。他照例看完头天剪辑好了的片子后就很快交来基本重音与蒙太奇造型结构吻合的乐曲。如有某处发生不吻合的情况,那我总是发现这种节奏上的不准确在于剪辑本身,而不在于音乐。他的乐曲成了检查蒙太奇是否准确地独特的实验纸。然而在这一次,可以说音乐准确地遮盖了这一段。而遗憾的是,它在剪辑好的影片中显得格格不入。苏霍夫的其他幻想都是爱情所激起的,而这一段却是由愤怒、憎恶所引起的。

可是选择蒙太奇的清教徒式的原则不总是非坚持不可的,也不应当始终“踩在自己歌曲的喉头上”。要知道,歌曲有时不要求踩在它的喉头上。那时,它就会使导演让步的。

有一篇评论指出作为《白太阳》中的一个缺点,影片中一个无足轻重的小人物——海关人员维列夏金占了过重的位置。事实上,剧本并未提出过分的基础:维列夏金在剧本中被摆在比萨特更为不起眼的地位,更不用说苏霍夫了。但是,在初次构思“被破坏”的过程中,或者,简而言之,在拍摄过程中,我们得到了详细发展维列夏金人物线的可能性:在拍摄时的即兴创作过程中新鲜的、活生生的对话和动作充实了剧本中只是点出来的东西。

比如,文学剧本中没有格斗,在分镜头剧本中也是肤皮蹭痒地提了一点。而在拍摄时期,我和鲁斯别卡耶夫是那样沉醉于寻找每一个参加格斗的人的具体内容,格斗的精彩表演,以致取得了不容忽视的素材。

储油槽的一段戏(维列夏金在这里同骑在马上的阿普杜拉聊天,得知彼得鲁哈被杀)在分镜头剧本里尺数相当短。记得摄影师Э·罗佐夫斯基在拍完维列夏金长久目送阿普杜拉骑马远去的那个镜头之后指出,我们已经超过了这场戏所准许的胶片定额的四倍。当时,我觉得在剪辑这场戏时会压缩了的。然而,到了放映厅里才弄清楚,这场戏不能压缩。只有在剪辑时我才最终感觉到这是一种什么样的眼光!这眼光里有多么被以后的事件证实了的东西……性格上整个复杂的演变……对着这场戏的尖刀放到了一旁,这场戏甚至用重复的办法延长一倍。这样的情况并不是唯一一次。

一句话,在剪辑上,我不想把主人公巴维尔·鲁斯别卡耶夫“削足适履”、呆在给他规定好的长度上。当时我想,如果由于演员的高超艺术而出现不相衬的情况——这不是最严重的罪过。想起罗丹说过不要使一件雕塑品终结,而只能把它丢下。我一个镜头也没有舍弃,把维列夏金留在我们所拍下来的和观众所看到的容量之内。

在“鲁斯别卡耶夫不相称”这个例子上,我确信,在一定情况下“唯意志”的剪辑不比不求甚解的剪辑危害性小:两者,在某些情况下,都可以在画面为出现意外的启示,激情或被某种东西燃起火花的心灵的恩赐。因此,拍摄《沙漠上的白太阳》时,我再次确信,写在分镜头剧本上的蒙太奇手记——只是一张粗略的炭笔草图,它尚未获得生气勃勃的生活的丰富色彩的血肉。

萨伊特那个段落的剪辑则完全是另一回事儿在整个拍摄阶段,斯帕尔塔克·米舒林未能拍拖剧院的工作,他总是乘飞机来在我们这里待一个短时期,有时只不过两、三天。

在剧本中详尽处理了萨伊特,演员却没有足够的拍摄时间来表现。只在拍摄过程中缩短各场戏和镜头。至于那些往往是匆匆忙忙拍下来的片子,无论我还是演员都不满意。但又不可能重拍。萨伊特在一些场面中的戏只好不按最初的构思剪辑,而有时是“只鳞片爪”地拼凑起来的。例如,当我们明白了,一些镜头中演员生活的节奏不能达到我们设想的程度时,我就借助于剪刀甚至把眼睛的眨动都去掉了,而在配音时摆进镜头中的台词比拍摄时的要小多了,以便赋予萨伊特话语以必要的缓慢节奏。

最后,在一些无声画面中插入哼哼歌儿的决定使形象“结晶化”的剪辑过程得以完成。幸而,这一想法是在剪辑阶段,而不是在拍摄阶段产生的。说它幸运,是因为声音同茫然的眼光或和合闭的眼睛的配合,产生了所需要的效果。在这里,哼哼声儿造成的表现力超过歌儿配上同步的演员的嘴唇、眉毛和鼻孔的蠕动的表现力。

一旦接触到演员表演对蒙太奇的影响,我不能不指出阿纳托·库茨涅佐夫那高度的专业技巧保证了由他参加的那几场戏在蒙太奇方面的特殊的清晰性,由于苏霍夫的几场戏贯穿整部影片,因此演员行为的节奏不能不对总的蒙太奇节奏产生影响。

在我所拍摄的影片中,《迷人的幸福星群》大概是最能说明在电影拍摄过程和电影蒙太奇(剪辑)过程中脱离构思的一个范例。发表在《电影剧本》选集中的剧本本身是一部浩瀚的电影小说,它基本上是连贯地叙述一八二五年十二月十四日起义之前那几个月内发生的,同起义的准备工作以及起义以及与其悲剧性的结局——死刑、十二月党人的妻子们的流放和舍身行为本身有关的事件。电影小说包括三条情节线索——瓦尔康斯基一家、特鲁别斯基一家和安纽科夫中尉同法国女人波里涅·格别尔的婚事。这种剧作结构在某些地方重复了欧文·肖在他的小说“年轻的狮子”中所用的手法。这是一种接力赛的形式把各不相干的主人公的三种命运出现在同一历史事件的潮流中,只是在结尾时才联系起来。要想按照这种剧本来拍摄,就不可能少于三集,那就牵扯到钱的问题了……

我在分镜头的时候开始寻找重新安排蒙太奇(剪辑)的办法。我不得不狠心删去许多场面、段落、甚至情节线。然而上下集的剧本仍然密集着事件。显而易见,还有待于我们去找一种处于完善阶段的特殊的蒙太奇结构。此外,拨给影片的预算使我们处于异常局促的框框之中。排斥了更为昂贵的、形式丰富的方案之后,我渐渐摸索到影片未来的蒙太奇结构的道路:所有涉及十二月十四日悲剧之前的事件,按照拍摄方案,在排除详细情节的情况下加以校正。影片拍完时,只觉地产生的动作已逐渐理解为合法的东西。在放映厅里,唯一可能的处理方案成熟了:凡是涉及起义之前和起义本身的场面,都列入回忆之中。

这一处理不可能不招致损失,但优点仍然是显著而富于诱惑力的。男女主人公情绪上的慌乱不安,对往事的追朔都远远不只是作为一种回忆,而是作为作者的联想——这一切都多少给观众的感受造成了困难。但同时又加强了直接诉诸予观众感情的情绪冲击。这部电影引起暴风雨般的反响,不是偶然的,我简直被卷进了观众来信的洪流之中了。我以往的影片上映后,从未收到类似的效果。但是,在上百封具有强烈反响的信中,既有热情的肯定,也有对我和影片猛烈的攻击。

照例,凡属热情赞许影片的。都是非常了解十二月党人起义历史,了解那个时代并轻而易举地理解回忆部分的人。还有哪些对时代知道很少或甚至一无所知的人也热情接受了这部影片。当然这是可以理解的:对于他们来说,历史知识不起任何作用。他们直接为随着时间的实质。这往往是些年轻人、未成年的人。影片惹恼并激怒了哪些对那个时代和主人公的理解不同于影片中的主观形象见解的人。有一封信威胁我不要开玩笑。这种激情如此沸腾,以致一位义愤填膺的观众要到法院控告我(传讯未付诸实现,原告改变了主意)。

然而,《苏联银幕》每年一度的评奖中,《迷人的幸福群星》一片根据观众——读者的肯定票数,进入了前五名。我坚信,如果我在剪辑上严格地按照原剧本来处理我所拥有的素材,那么这部影片就不会引起观众的重视,它也就不会在一年内赢得二千二百万人来观看这种绝非简单而又非一目了然的情节了。

因此,根据我的理解和实践,精剪——这是对最初构思与拍好的素材中自然存在的质地加以融合的过程。

在由导演的书房到制片厂的声画剪辑台的道路上,甚至主题和思想也要经受大大地变化,更不用说风格和样式了。只有在蒙太奇(剪辑)阶段,我才最终感觉到现在已经在整个声画组成部分中具体体现出来的,未来影片的风格,这并非偶然。我是不是可以说,正在出现某种双重同一的过程:既然对于导演来说,一部影片的风格、样式已不再是想象的领域,既然,他们是在拍摄在胶片上的素材中具体化了的,甚至能左右蒙太奇(剪辑)的原则,那么蒙太奇(剪辑)在整个影片风格的形成中就起着一样重大的作用。

我想,不仅专业电影工作者,就连观众也会感觉出那种把事先计划好的,规定好一切详情细节的臆造的电影故事毫无生气地记录下来的做法(哪怕搞得技巧高妙)同自由的、即兴创作的艺术(它的创作过程不是隐藏的,而是构成电影作品的血肉和质地)之间的差异。很遗憾,近年来,这种摆脱桎梏的影片并不常见,还是有的。让我们回忆一下尼基塔·米哈尔科夫的《一支自动钢琴的未完成曲》。这种创作过程的生气勃勃的即兴气息不仅没有局限于镜头之外,而且涌现在银幕上——在演员的行动、场面调度和蒙太奇中都能感到这种气息。

【以下为周传基先生标注】

这一套剪辑文集是我在电影学院图书馆当资料员时所编辑的。那时我曾要求张客老师,他那时是副院长,设电影剪辑系,另外也看到导演系的老师自己剪辑所存在的问题。我觉得北京电影学院不设电影剪辑专业这一根本,反倒去搞一个什么根本不存在的电影表演专业,这是其一,另外,导演老师们的所谓自己剪辑,实际上是一个观念上的错误,剪辑不从属于导演,剪辑应该当一门专业来做。有鉴于以上在中国电影教育中的差错,我只能尽我的力所能及,搞出一些外国的文章来给老师和学生们一些启发。当然,我这样做在北京电影学院是徒然的,没有多久,我这里的出版物就被取消了。先是借观众来信说我们出售的出版物存在问题(实际上是指有错字),他们大概是装傻,就算一个借口派沈嵩生来审查,可是沈老师是一个读书人,我出的东西他早就看完了,因此当我一本本拿给他审查的时候,他都说,看过了。最后他问我还有没有。我说就是这些。他说,好,这些文章我都读过了,没有问题,我回去打一个报告给党委就行了。一计未成,又生一计。第二年我被叫到教务处长那里,他表扬了我一番,说文化大革命结束后,在青黄不接的时候,我翻译了许多译文,让学院的师生了解了外国的电影理论情况,这是好事。现在,社会一切都走上正轨了。你已经光荣地完成了历史任务了。那也就是说我以后不必做了。我在图书馆在几年搞的这批介绍工作就被这漂亮的一句话全部抹杀了。从后来,在九十年代郑雪莱在电影艺术杂志某期的第一篇还社论性的有关中国的电影理论的去向问题里指出了我翻的东西给中国电影理论带来的危害,具体地是他举出《西方关于两种电影理论的讨论》。由此可见我所做的事的作用。中国电影理论就是被郑雪莱之流的电影综合艺术论引向歧途,至今翻不了身。都一百年了。

现在那两个大影视学院也开始想设剪辑专业了。我预测这两个专业的设立会是进一步到剪辑这门专业里搅混水来了。因此我又找出我当年搞的那四本电影剪辑专辑发在这里,希望它能起些消毒的作用。

大家可以从苏联的这篇文章中看到,他们根本没有提到文学二字。电影与文学无关。

”而其中最重要的大概是:蒙太奇应是一个创作过程,并且,在某种意义上几乎是独立的、多少不受产生在它之前的那一切东西严格限制的一个过程。”

从这句话我们可以明确,电影里的所谓电影表演只不过是剪辑的素材而已。注意这句话,“几乎是独立的、多少不受产生在它之前的那一切东西严格限制的一个过程”。一切都很明确。

“但只有当我看到费里尼所有的影片之后,我才找到了对这个谜的解答:他的影片中镜头内部造型的感情威力如此之强烈。使它产生了鲜明的节奏,而这种节奏感使剪辑人员能推测出同这位大师的想法完全吻合的剪辑格局。”

这很明显地解决了在剪辑时长镜头与短镜头之间的节奏问题。剪辑格局指的显然就是节奏结构的问题。

如果在电影剪辑专业的开始就把文学掺进来,那么这门专业就算彻底完蛋了。一个看得见听得见的媒介形式却要去参照一个看不见听不见的媒介形式的规律。这简直是荒唐。另外,你想想看,除非是一个思想非常开阔的演员,(那也就是说,否定电影综合艺术论的演员)他们能接受电影剪辑的观念吗?他们还不是要剪辑服从于表演。荒缪绝伦。我看是搞不好的。难道北京电影学院就没有人懂电影剪辑吗?有。正是因为他们知道有,所以他们不用。

希望大家对电影的剪辑能展开深入的讨论。我正在筹划培养几个电影剪辑专业的人才。

俗话说得好,船往往在岸边撞毁。实际上,假如说剧本是“航行”的起点的话,那么剪辑便是旅行的终点。而且这两个阶段不仅是最愉快的而且是责任极为重大的阶段。值得庆幸的是,在这两个阶段,导演最不受充满着偶然性与失算的电影生产的自发势力的损害,这种自发势力与拍摄的组织水平有关,同创作者无限的幻想与极不完善的电影技术之间在戏剧性上无法解决矛盾是相关联的。