●── 您最重要的创作伙伴似乎是您的监制兼编剧詹姆斯·沙姆斯。能否谈谈两人合作关系的缘起,以及彼此合作的过程?

我带着头三部作品找他帮忙当监制。他帮我改写和扩展《喜宴》的英文脚本,尤其是电影中头尾各四分之一关于赛门(Simon)角色发展的部分。《饮食男女》全以中文对话,但他帮我校正并改写剧本。《理性与感性》开拍时,我带他一道去英国,因为我在那边一个人都不认识,之后他成为监制。我当时面对白人世界感到局促不安,而他是个雍容大度和博学多闻的人。他对什么事都很“了”(笑)!他就像部活字典,帮我太多事了,从公开演讲到写信、核对事情和推销作品,他总能给我各式各样的建议,告诉我若这样做会完蛋,或者那样做会很棒。所以我养成与他讨论各种事情的习惯。对我来说,我的剪接蒂姆·史奎亚思(Tim Squyres)是另一位重要人物,他同样助我良多。每部电影拍摄期间,我都有一组伙伴激荡出彼此的想法。但长久下来,詹姆斯和蒂姆几乎已成为预料得到的想法来源(笑)。就创作来说,我们彼此了解甚深。我认为他对什么会卖座有可靠的直觉,尤其是关于艺术院线市场。这些日子以来竞争规模变大,但詹姆斯仍主要待在艺术院线市场。他自己也是位导演,所以他整个制作手法便集中在如何帮助导演。

然后,詹姆斯渐渐地施展拳脚,从《冰风暴》开始为我写剧本。我从没当他是编剧,他提供我所需的各种构成方式。我试过与不同编剧合作,但总是觉得困难重重。对他们来说,了解我、明白我真正要的是什么并提供我想要的东西是蛮困难的。詹姆斯似乎最能贴近我所期盼的,所以我们的关系能持续发展。现在他经营焦点电影公司(Focus Features),制作《断背山》。有人懂你、支持你、供给你所需是件好事。而且他有时会抛出一些想法给我,像《断背山》和《绿巨人》的计划案。有时遇上紧要关头很烦乱时,譬如我们要着手完成《断背山》时,我得和他玩玩棒球(笑)。他能察觉计划案是否合适我。多年来我和他先前的制作公司好机器(Good Machine)合作,他的开发部门对我有许多帮助。他部门的安妮·凯瑞(Anne Carey)也在几个案子里与我共事,像《与魔鬼共骑》。私人方面,詹姆斯帮我决定挑哪条领带(笑)。

我的工作生涯中曾有一度他在我与片厂之间扮演中间人。拍《绿巨人》时,我直接与片厂对话,但在《饮食男女》与《绿巨人》之间,我对这样的事感到不自在,所以由他全权斡旋,不过我不是每次都乖乖听话(笑)。但是听他的建议总没错。这么多年下来,与他核对事情的次数越来越少──因为我已经能预料下一句话他会说什么了。

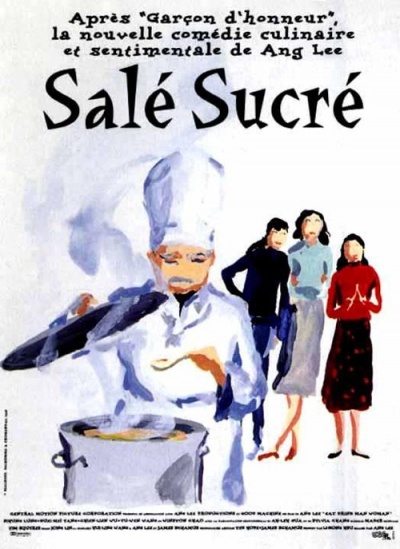

●──《饮食男女》是您多部作品里唯一完全在台湾拍摄,且引人注目并被视为当代经典的华语电影。请问拍摄和后期制作前后花了多少时间?

后期制作持续了大概四个月。拍摄则是六十天。拍摄的时间拉得十分长,长得挺可怕的。我从没在台湾拍过电影,当时电影业与我离开赴美前的情形相比跌得很深。而且片厂人员工作的状态出现断裂,资深工作人员和年轻的实习生一起工作,所以工作成员的经验和能力非常参差不齐。但我觉得在美国独立制片的工作经验能使我适应好台湾的制作模式。和在美国相比,有点像是半游击式的摄制方式。我试着引介美国独立制片系统的要点。在大陆和台湾拍片片厂不会计划太多。他们大方地给你时间慢慢摸熟,但对我来说却很难受,因为有那么多事未规划好、安排妥当。我觉得那真是浪费精力和资源。有时台湾电影工业也的确不允许你计划太过周全,因为事事都不可预期。

就制作来说,台湾有更大的自由度,无论你想做什么,他们就会给你大把的时间,我第一次能够从容不迫地架好灯光。所以就电影而言,我们有更大的自由度。《喜宴》我采用怪僻喜剧片(Screwball Comedy)的形式处理,为了让演员能拿出他们的本事并控制好质量,我必须精简拍摄。这是我展开的手法。不过在台湾我有更多时间去思考电影的本质。

●── 在台湾拍摄期间,您采用有别于美国的一致规则,这样的拍摄方式在美国会更耗资源及时间。

没错,我就是一直拍、一直拍。有的时候正进行录像,若演员打起呼来你还必须去摇醒他(笑)。那是我第一次能通过拍摄好好地想想电影,并且更能展现创意与风格。头两部电影我想的是赶快杀青、把故事讲好和把工作做好。我总是尽可能计划每一天的进程,因为拍摄日程非常紧凑──我们只有大概二十四天。但是到了《饮食男女》,我不知道什么时候可以拍完,不晓得需要多少拍摄时间。有时我们一天工作二十小时或二十二小时!拍摄期间平均一天的工时是十八小时。只能瞇一下又继续开工。就是持续不断地拍。

●── 食物作为隐喻是如何放进故事的?

从一开始就这么打算。中式食物对我来说一向充满魔力。食物与性是两样基本的东西──性已经多次搬上银幕,如果你做得对的话,食物也可以成为一种直觉感受,但很少人这么做。电影里把食物拍好的例子很少,所以我想朝这方面发展。在某个层面,我所做的是对中国伦理价值和道德规范进行一个解构者的试练,那来自国民党,但业已失灵。所以我想拍一位父亲与他的三个女儿,每个人都朝着不同方向。我要以父亲令女儿失望作为扭转。所以它与我前两部作品的内容相反,前两部是孩子试着别让父母失望。

●──《饮食男女》专注在父亲与女儿间的关系,这个主题也出现在多部小津安二郎的作品中。当您临摹父女关系时,小津安二郎的作品有影响吗?

在某些层次上,小津安二郎以及其他谈中国家庭伦理的作品都有影响。不过真正启发我的是中国古谚“天下无不散的筵席”──那真的是我想放到电影里的。食物当然是一层隐喻,但是“宴”更为重要。筵席的某些部分势必散去,那是我当时回台湾的感觉──我觉得没看错。当时你就能嗅出来,你能看见它的来到──现在它正发生。我用卡拉OK的歌词表达那种情绪:“随风而逝”。其实我所要的就是那张圆桌,食物不过是个附属品,是个噱头。我要求在座的人不能真吃,所以每个演员都不大真的夹菜(笑)。

●── 食物同时也是父亲实际力量的呈现……

嗯,他已经不存在了。他像只纸老虎,有张扑克牌脸,但不知道该怎么办。我想我在一部又一部的电影里,计划削弱父亲。有趣的是,到了《绿巨人》,我最后把他搞得很火(笑)。就像某些希腊神话,把他气得像只水母。莞尔的是,那部电影之后我的父亲就过世了。他希望我可以继续拍电影,就算我告诉他我想就此打住。那时是2004年2月。他看了《绿巨人》,很喜欢──但我不知道原因。他年事已高。我告诉他我想退休,或至少休个长假不拍电影。他问我是不是想教书,我回答我不是这么想的。他告诫我若停下来,我会非常难过,叫我快披上铠甲继续往前冲。那是有生以来他第一次鼓励我拍电影。过去,他总是要我别搞电影了(笑)!就算得了奥斯卡,他也不太支持。

●── 想必对您意义深重。

的确对我意义重大。所以我回来,并试着从拍摄《断背山》中抚平我自己,讽刺的是,那是部同志电影。

●── 张艾嘉在《饮食男女》出饰一角,而您的弟弟李岗也与她合作过两部电影。《今天不回家》和《少女小渔》似乎都具有浓浓的李安风格。这两部电影的制作中,您投注了多少?

不多,她不太听我的。我试过,甚至找来詹姆斯帮忙改剧本,但她只采用英语对白的部分。因为那时我在纽约已弄好一部分,我派了组工作人员给她,但他们基本上没做什么。除此之外,我投注的不多;她有自己的行事方式。我觉得张艾嘉导《少女小渔》是个好选择。片子挂在我的名下是因为由我发展出来,并且拿到计划案的执行许可,但那时我有执导《理性与感性》的机会,徐立功不想让经费流掉,觉得应由我担任监制。我从《饮食男女》开始认识张艾嘉,扮演那个角色就需要像她那样的演员。她和我来自同一个世代,但仍然与华语电影摄制的旧式传统有联系。不过她依然活跃,并不断往前进──其他人大都有些趋于减缓。

●── 一个接续另一个的叙事方式,与《饮食男女》里三姊妹的依序反衬,令我联想到《冰风暴》的角色的故事用了更多的交互剪接,其中似乎由孩童反衬出成人。这类主题您好像多次沿用,借玻璃、镜子、冰霜和反衬处理。

一开始就是这么设计,尤其是运用玻璃、镜子和冰霜全在计划之中。当然秩序不是一成不变的。如果我没有接拍《理性与感性》,《饮食男女》之后应该是《冰风暴》。《冰风暴》呈现我电影观点的自然演进,那是我在拍《饮食男女》时就开始发展的。这样的想法是在《饮食男女》拍摄期间,我想开始脱离头两部作品而做过的。我开始体会到电影,并且多从立体派的方向思考,而非线性的结构。我开始寻找不同的方式把玩电影。所以我会试着发展一件事或是一个角色,从全方位考虑。当你想从全面来看时,你同时需要一种能够反衬的拍摄方式。这很有趣,当年回台湾拍《饮食男女》,我觉得整个城市──有点儿难看的城市──看起来像是布拉克(Georges Braque)[2]和毕加索的画作。当时我并不会事事皆这么看(立体派的方式),但是我已等不及发展得更完整,只想赶快拿来用在《冰风暴》上。不过这时与埃玛·汤普森合作的机会来了,我想那是个进入英语(电影)世界的好机会,所以接下这个挑战。它有成熟的剧本,且蓄势待发,但是我仍在沉思《冰风暴》,我被忧伤及晦暗的故事内容吸引,我深深地被吸引住。

●── 有点讽刺的是,这两部电影的历史场景恰巧都不在您的个人经验中。《饮食男女》的故事发生在台湾,但场景却是在您离开后的十多年。《冰风暴》的场景在您的第二故乡──美国,不过故事却是发生在您落脚的整整十年前。

对我的艺术创作来说,涉入联结未深的事物其实蛮容易的。在我头两部作品里,我觉得自己像是个老妇人在对自己的人生唠里唠叨(笑)。那是因为这就是我的人生。任何事你想做好,你就得与之联结,这挑战着你的胆识。有点像你接了通电话,听到某种声音,你必须对联结到你的事物做出响应。然后找出为什么你会对它那么着迷,为什么你会这么做。但是我认为与主题保持某种距离有助理解。

●── 您可以描述一下像《理性与感性》的勘景过程,以及布景、道具和服饰的设计吗?

进行拍摄前我做了大约六个月的功课,我尽力从文学、博物馆、参观建筑、勘景和参考服饰里吸收,还去查了动物──狗和马、猪与羊──样样都学(笑)!这真是条漫长的学习之路。而我有幸与同为制作人的埃玛·汤普森共事,她帮了很大的忙。她很好心地带我上博物馆看那时候的画作,所以我能领会浪漫主义精神的来临、大都会和工业革命的兴起。她引介给我一整套东西:景观设计、绘画、油画。费了好长的时间。一堆人问我:“你怎么做到的?”我可不是自己一个人熬夜弄出来的(笑)!那是通过一整组人,用上我的心力及电影才能的分工合作。成果是属于大家的。在那段时间,我几乎忘了我是个中国人。对我的工作而言,我不会去分华语电影或是美国电影。

●── 有个大的不同点在于,相较于您早期的作品,那是部大片厂的电影,而您早期的电影则较偏向独立制片的模式。

有一点,《理性与感性》是一部一线制作的电影,但在英国拍摄,所以我们不太需要和工会打交道,而且片厂离我们很远。所聚集的都是为艺术而来的人。所以对我来说是部很好的过渡期作品。《冰风暴》更具独立精神,但是成本更高。《理性与感性》花了差不多一千五百五十万美金,所以它不算是部大成本的片厂电影,但它本质上却非常主流、非常古典。

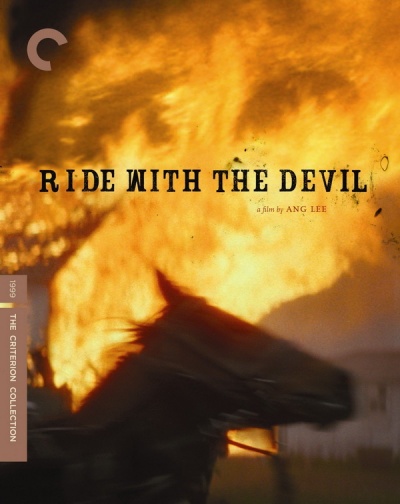

●──《与魔鬼共骑》设定在剧力万钧的南北战争,它或许是您所有电影中最鲜为人知且从未在美国全线上映的作品。

他们弃它不顾(笑)!这部电影在南方颇受欢迎。布鲁斯·威利斯(Bruce Willis)好像说过,这是他最喜爱的电影。但片厂看过之后就把它丢到一边。它或许在少数电影院上过几星期,然后就完全不管了。《冰风暴》也一样,他们决定不花一毛钱做宣传。《冰风暴》在美国赚的钱比《饮食男女》少。不过还是有很多人看过。像《与魔鬼共骑》,许多人就在英国看过,因为在美国上映前那边就卖得很好,也受到影评一致鼓励。在英国有三百家电影院上映,可是到了最后它还是亏本了。

●── DVD发行后,詹姆斯·沙姆斯批评过他们不将非裔的杰弗里·赖特放在封面上,他的角色可是整部片的关键──他抱怨说连这一点他们都不懂!

(笑)他们完全弃之不顾。如果你去看看当时的网络,有些站甚至把《与魔鬼共骑》视为三级片!所以詹姆斯和我联络片厂,要他们做些更正,但他们理都不理。他们没为这电影做过什么。然后是《冰风暴》,他们也没让我知道DVD何时上市!他们毫不在意。

●── 这些与大片厂打交道的经验让您学到什么?

我觉得我很幸运,我拥有以我希望的预算拍我想拍的电影的自由。但他们有权买卖或是置之不理,这我爱莫能助。片子在那个节骨眼上已经完成,而且完全在我的自由意志之下拍完。所以身为一个电影工作者,我希望下部电影能够拍出热门片,《卧虎藏龙》则是在出乎意料的状况下令美梦成真。

●── 您头三部作品都是原创故事,但之后几部作品几乎都采用小说改编的方式。能谈谈这两种方式吗?您较偏好哪一种,其中又有哪些挑战和限制?

我喜欢拍电影,但不喜欢写电影(笑)!我的工作生涯初期没人给我剧本,所以只好自己来并推销,这对我是件苦差事,所以一开始才会耗了那么久。没有人看完我的学生作品还会说:“这小子不会拍电影。”这从不是问题。但是要我坐下来写剧本就感到很难。我曾和几个人合作写英文剧本,但总是原地踏步。我们在1988年弄出一个计划叫“霓虹”(Neon),原先的演员有迪伦·麦克德莫特(Dylan McDermott)、朱莉娅·罗伯茨(Julia Roberts)和文森特·德奥诺费奥(Vincent D’Onofrio)。朱莉娅·罗伯茨饰演一个逃亡的妓女,不过整件事在要开始前置时触礁。该公司无法与制作公司取得共识,就放弃了。不到一年,朱莉娅·罗伯茨拍了《漂亮女人》(Pretty Woman, 1990)。那时候我多部电影计划都接连碰壁,我就在那段时间写了《喜宴》,不过仍被拒绝。差不多有六年我是在兜售剧本。那时,《喜宴》对台湾来说太过同志,对美国来说又太中国;华语电影在1980年代的接受度不高。我的工作事事不顺。

我不是照字面意思坐下来写《饮食男女》,我是投入整个过程。这是我的想法。但在之后,我在处理自家的家务,我需要新的养分。我更像一个电影工作者,而不是一位作家。但我的创意来自与特定养分的交互作用。我需要新的刺激。像麦当娜(Madonna)的歌,《宛如处女》(Like a Virgin)──“第一次的悸动”(touched for the very first time),我需要新鲜的养分(笑)。时间流逝,我总在寻找那种纯真。我来到相同的地方,但我需要借取其他养分再向前走。有的时候那儿会令你恐惧,随着时间过去,去那儿越来越难。我需要具备华彩、精确和作家热情的养分。我借取它、紧握它。有时候那意味着我必须更动大半的故事。像《冰风暴》,电影有一半与原著不同。《卧虎藏龙》我也写了一半,完全改变小说的内容。《与魔鬼共骑》,我十分忠于原著──除了两个最重要的场景。我对原著有不同观点,要求詹姆斯写出两幕新戏,我觉得那十分重要。可是在原著里没出现过。

●── 您在这些戏里加入什么?

我加的第一场戏是杰弗里·赖特在他先前的主人和友人(赛门·贝克[Simon Baker])给予他自由后身亡,了解到自己自由了(笑)。但杰弗里·赖特体会到自由不是一种可以拿来当做礼物交换的东西。与那个人为友,就像是成为他的奴隶。所以我让一个白人男孩托比·马奎尔和他处得来。每个人都受制于友谊,受制于各种人际关系。那是对解放更广义的界定。从南北战争到民权,仍有漫漫长路要走。我们今天仍在路途上──还有好长一段路得走。所以我觉得那对我非常重要。

我同时也对美国价值在电影的盛行非常感兴趣──洋基价值(Yankee values)。那就是战争的开端,现在已转到中东──但是都由南北战争时期肇始(笑)。不过我看过的南北战争电影,南方佬从没得到应有的重视。北方佬永远都是对的──每件事都那么阴郁。所以我要加场戏,父亲下南方──一个忧伤的悲剧角色,他的儿子死于战争,他从中体会这整件事。书中没有这个部分。詹姆斯帮我写出来,而我很高兴能添加这几场戏。我想它们揭示了这本书。主角困于挣扎之中,他心向北方,但仍牢牢绑在自己的文化中。故事的背后是年轻男孩战胜了世界。而什么是自由?什么是绝对的自由?奴役只是一例;我们或多或少都受制于某些事物。我觉得对大部分人来说,这件事就是指我们的人际关系和自身的欲望。最后,对我而言最大的课题是:检视自由的感觉。这同时也是《卧虎藏龙》里玉娇龙一跃而下所要说的。

●── 就剪接而言,您所有的作品都十分紧凑且清新。没有不必要的镜头或拖泥带水的场景。可以谈谈剪接时配合审视叙事架构的策略吗?

剪接时我总是坐在剪接师旁边。这是个团队工作的过程。当然,他们最后一向听我的,而且我有最终决定权。但是我会倾听他们的意见。我拍片时不喜欢看剪接的画面,因为我想保持在梦里──不想面对现实(笑)。除非我觉得缺了什么东西──那很少发生。我会看着画面,但不会放太多注意力。

●── 您一向和剪接师蒂姆·史奎亚思合作吗?

没错,除了《断背山》,因为我告诉蒂姆我想休息好长一阵,所以他接了另一个工作。这是我第一次和其他剪接师合作。不过,流程相同,我仍然坐在旁边,一起处理镜头,提供意见。他们收集胶卷、开始下手,但通常不会剪得没有松动空间。然后我大约花三个星期熟悉这些镜头。这是一次重新温习镜头的过程,并且将它视为我创作材料的具体成果。下一步是必须忘掉拍摄时我在想什么。那是个必须跨越的过程。常常最后剪接师证明他是对的,不过就算那时我仍不理他(笑)。

●── 您常大量重剪吗?事实上,《冰风暴》经过了十八次的剪接……

那太极端了。因为剪接时有太多不确定因素笼罩着整部片,所以《冰风暴》本有可能出现严苛和发育不良的结果。最后我了解只要音乐未完成,全片就不能底定。我有点明白音乐应该用来黏合整部电影(笑)。在某些点上每件事总有些许松散。这花了一些时间让我懂得如何把每个部分集合起来。《饮食男女》也是这样。拍摄时我有大堆困惑──与我想说什么、指导演员或是令拍摄场景有趣都无关。极为困难的是得出一种整出电影的韵味。直到第二剪后,我才开始感受到这股韵味(笑)。

我总爱拿烹饪比拟电影。拍片像是在办杂货,你买了各种食材,越好的食材在手,拍出你要的电影的机会越大。剪接是当你下厨时,你必须忘掉你在想什么。你必须重新对待每件事,视它为新的现实,而不是把拍到的看成结果,那只是一部电影的烹调原料。剪接时把各部分拼在一起充满着乐趣,每个架构有它的特质。譬如在《断背山》里,你能抽掉的部分不多,因为它是根据短篇史诗小说改编的。若抽掉一组画面,就少掉六年(笑)!《冰风暴》呈现另一种剪接上的问题。有的时候问题出在调性。片子的头两次剪接比较逗趣。但我们接着得面对如何处理稍后发生的死亡,我们必须创造平衡,因为这部片不是线性的三幕架构。所以电影需从其他方向组织。有时我们希望邀请观众提供响应,而非告诉他们要看什么。这是非常有趣的过程。我觉得剪接是场真实的游戏。

●── 因为《断背山》横跨二十年,对您处理历史的宽度有何难度?除了不同历史背景外,时序的跳越也的确会为演员的生理和心理转变带来挑战。

你得参考你遗漏的东西。最大的挑战是在艺术设计,尤其是对演员来说──当然是发型、化装和林林总总的事物,这些都对两位主角的转变非常重要。转变过程中,你必须离开一个地方好调整适应新的情境。每一次都只有短短的时间就进到新的情境,你得好好重新摆置自己。我觉得这就是艺术。不过最重要的是演员让自己以不同方式表达。灯光也有助显示出年岁,但我认为演技是最重要的。身为导演,我最大的责任是确认他们能够进到那个世界──因为他们两个都很年轻,还未活到他们在电影里饰演的年龄阶段(笑)。

摘自白睿文《光影言语》

【查看更多】