四十五年后

以下内容节选自1990年的一份录音访谈,该录音最早出现在标准公司《天堂的孩子》LD版中。访谈主持人为已故加州波莫纳学院(Pomona College)通讯与媒体研究学教授布莱恩·斯通希尔(Brian Stonehill)。

问:在拍摄《天堂的孩子》时,您最美好的回忆是什么?

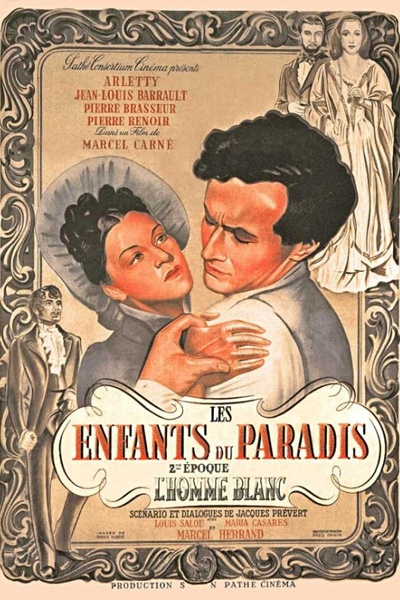

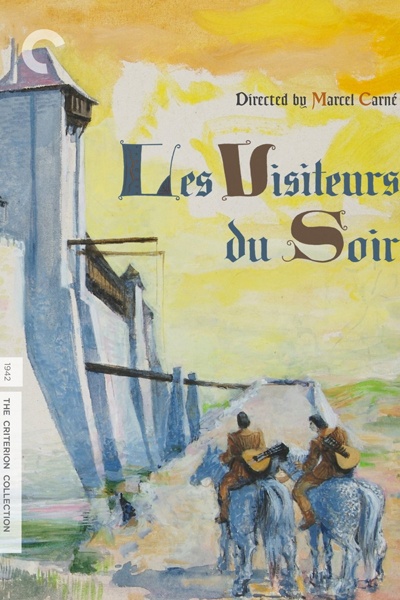

答:我在二战期间拍摄的这部电影。我当时非常胆大,在一个基本物质匮乏的国家拍摄电影,现在想起来都觉得太疯狂了。无论如何,我开始拍摄《天堂的孩子》,制片人告诉我,考虑到之前一部电影《夜间来客》(Les visiteurs du soir)取得的巨大票房成功,他希望我现在拍一部能产生巨大影响力的伟大电影。很少有制片人给导演提出这样的要求,于是我开始思考。雅克·普莱维尔(Jacques Prévert)和我住在尼斯附近,有天我们在盎格鲁大道散步寻找灵感,碰到了演员让·路易斯·巴劳特(Jean-Louis Barrault)。自从战争开始,我还没有见过他,于是我们打算坐下来喝一杯。自然,我们滔滔不绝地聊起有关电影的话题。他开始给我讲述发生在默剧演员让·嘉斯帕·杜布拉(Jean-Gaspard Deburau)身上的一件事。

杜布拉当时正处事业巅峰期,当然并不是说他闻名全世界,毕竟当时的新闻不像今天这样传播迅速,但他在巴黎乃至其他省份都闻名遐迩。他和情妇在街上挽手而行——他当时非常富有——突然一个酒鬼叫他的名字,用污秽语言辱骂他的情妇,骂她是妓女。杜布拉一看这人是醉鬼,一把将他推开。但出乎意料的是,酒鬼并未罢休,反而又冲上来喋喋不休。恼羞成怒的杜布拉用手杖击打他,结果不知怎的,竟把他打死了。后来杜布拉上庭受审,吸引大量公众旁观。

这个故事打动了我们,让我们好喜欢,因为全巴黎人都去旁听他的审讯,只为亲耳听一下这位默剧演员有着什么样的声音,我们认为这是个绝妙的想法。我们返回尼斯附近的乡间度假屋,开始思考,很快意识到如果让巴劳特扮演杜布拉这一角色并不是好主意,因为观众早已熟知了他的声音,就没了悬念。但另一方面,如果我们选择一个名不见经传的演员,观众又肯定会嘲笑他的声音。于是我们放弃了这个想法……其实是普莱维尔想放弃,而我并不想,因为我觉得故事所涉及的时代——犯罪大道,剧院——以及一部向这些致敬的电影,对我来说颇具吸引力。于是我去了很棒的巴黎卡纳瓦莱博物馆图片部,相信一定能有收获。我还去了附近圣日耳曼德培街我知道的一家小书店和后面的另一家书店,希望找到关于那个时期和剧院的书籍。我在卡纳瓦莱复印了两百多张图片,还在书店找到了关于剧院的几本书,其中一本书中提到当时剧院的楼座被称为“天堂”。

问:当时这种说法并不常见。

答:一点都不常见,没人这么叫。现在人们通常称之为鸡舍……所以我们玩了点文字游戏。在圣奥诺雷街上曾经有家玩具店,现已不复存在,名叫“孩子的天堂”, 离玛德莲大教堂不远。于是我们给电影起名为《天堂的孩子》,其中有两层含义。孩子可以代表死去的人,所以他们在天国/天堂,或者孩子也可以代表扮演那些电影角色的演员。而且,演员也可以是坐在楼座(天堂)观众的孩子。

问:大剧院是[像在电影中那样]正对福南布斯剧场吗?

答:不是正对,而是毗邻。如果你看犯罪大道,大剧院在路左边,福南布斯剧场在更远一点的地方,但都是在左边。右边没有什么,除了几排建筑用作背景拍摄。我们没办法搭建太宏大的场景,因为那地方才八十到一百码长。所以我们开始工作,讨论可以用哪些演员。雅克和我之间有一点非常好,就是在选演员方面品味相同。我们喜欢和讨厌的,也许说讨厌有点言过其实,我们喜欢和不喜欢的演员往往一致。从来没有过我提议用某个演员,他却不喜欢此人而反对的。

就这样我们一下子投入了紧张而忙碌的工作。我们意识到电影会非常长。人们都说犯罪大道的表演者们是天才,而我们必须展现给大家看。说某某先生是天才再容易不过,但你必须要表现出他是个天才、受人尊敬、才华横溢等,而这种表现必定需要花费大量胶片。法国电影的时长一般为一小时四十分钟,而我们意识到我们要多出二、三十分钟的镜头。人们说电影中对白过多,但其中三十七分钟都是哑剧。无论如何,我们一定要把这三十七分钟加入到一小时四十分钟的片子中去。我不想一个人承担责任。制片人安德烈·鲍尔维(André Paulvé)是尼斯Studios de la Victorine的总监。因此我去尼斯见他,告诉他一切顺利,我们很满意,而他对我们所选取的题材也很感兴趣。然后我告诉他:“安德烈,只不过有个小问题,电影会很长。”他说:“很长是什么意思?”我答道:“两小时零十或十五分钟长”。自然,他马上说道:“这会花更多的钱,我赚不到什么回报了。”我们想了想。他接着问我:“你想不想把电影分成两部?这样我就没问题。”我认为两小时十五分不足以分成两部分,于是答道:“我不能一个人说了算,要回乡下同雅克商量一下。”我坐一列小火车去找普莱维尔,六七英里的路花了三四个小时,简直太可笑了。雅克和我考虑后,他说:“好的,我们可以这么做。”我又返回尼斯,当时电话不好用,至少出了点问题,所以我必须亲自告诉安德烈这一决定。我接受了安德烈的提议,不过有一个条件:在巴黎,最起码在放映之初,电影公司必须在同一家电影院放映上下两部分。

我们向高蒙公司展示了这部电影,高蒙最终成了我们的发行商。我说:“这是第一位制片人承诺我的。”高蒙说他们没有义务遵守原始制片人的承诺,问我有没有文件记录在案。我说没有,当时我信了制片人的口头承诺。接下来我们进行了似乎史上最漫长的谈判。最终他们同意了我的要求。于是我们把电影票价翻了一番。我还问他们:“当你们放这部三小时十分钟的电影时,如果我没说错,上映时间会是在2点、5点半和9点。”他们说:“没错。”我就说:“我希望人们在晚上9点来影院还能买到票。”他们说:“这不可能,否则我们还得雇一个人。”我说:“不可能吧,别开玩笑了。”“还要糟,我们需要两个人,因为有两家影院。”最终我还是让他们妥协了,因为我注意到战争时期电影非常受欢迎。当时没有娱乐—没有电视,没有餐馆。唯一剩下的就是表演艺术。这也是电影业异军突起的重要原因。法国人发现了舞蹈、经典音乐,他们要看音乐会和戏剧……我告诉制片人应该这么做:我们每张票卖八十法郎,普通票价的两倍,如果两周后发现票房收入降低了,那时候他们随便怎么做都成。结果票房连续四十五周都没降低。所以电影始终按原始剪切版放映。

我不清楚美国纽约的惯例是什么,我当时是剪了两个版本:一版是整部片子一气呵成,另一版分成上下集。上下集版分两周时间分别放映,所以我们在放第二部之前,会先放开场音乐,并且把上集的故事梗概过一遍。而如果放映的是一气呵成版,就不需要梗概了。全场版中间有五分钟的休息,大家可以喝杯啤酒,回来再接着看第二部分。百代公司放的一直是上下集版,带梗概,即便两部连放也展示梗概,这让观众发出不满的嘘声。我一直没能让他们使用完整的一气呵成版。

问:在被占领期间拍电影,是什么情形?

答:的确有点麻烦。我们拍《夜间来客》时就遇到不少物质困难,比如服装,布景需要一层光鲜的油漆,或者用石膏和马毛做假人,当时马毛很难搞到,我们只好用草代替。而且,我们需要隔热材料涂在石膏表层,这样不用等石灰变干就可刷漆。但我们也找不到涂层材料,这属于征用物资,结果只好在湿石膏上刷漆,导致表面形成大块斑点,在拍摄时不得不经常暂停掩盖斑点。而且我们在人行道上涂的亮漆经常被演员的鞋子刮掉。虽然有办法修补,但情况越来越糟。

更要命的是,大家都饥饿难耐。比如我们把水果摆在桌上,往往在布景完成前就被人吃掉了。最终,可悲的是,我们只好在水果里注射苯酚来防止被工作人员吃掉。但在演员拍戏的时候,我们还是要放上真正的水果让他们使用。我们警告大家不要吃假水果,不然会拉肚子,我们告诉大家会在真正开拍时放上新鲜水果。专门有一位道具师会准备好大盘的水果。还有我们拍戏时使用了大面包,有一次,一只面包挡住了我的视角,我用手把面包拿开,面包出乎意料的轻,我把面包翻过来,才发现底下竟有个手掌大小的洞,原来摄影师把整个面包吃空了。每天都有类似情况发生。物资十分缺乏,我们需要的绸缎、丝绸、丝绒等常常遍寻不着。

神奇的是,《天堂的孩子》的拍摄过程要容易得多。我们需要的主要是装饰用的木头,我们发现人们愿意以超低价格售卖各种物资。Lanvin店的一位英国名裁缝提供了演员阿莱缇(Arletty)的服装面料。从一些人手中能买到市面上难觅的东西。有三四家这样的店铺,东西都是为德国军官预留的。同样,巴黎有四五家高级餐厅专供高级军官享用,中校以上军衔,指挥官是不够资格的。我去过,虽然价格高得离谱,但我喜欢享受美食。我当时收入不错……其实是一度不错,后来变差了,因为在这部电影的拍摄过程中,制片方要求我们作点牺牲,所以我有约半年时间工作不拿一分钱,还不得不把父母的房子变卖了。

问:在电影拍摄期间,有没有遇到审查方面的问题?

答:完全没有。但很多人说会有审查,所以我们非常担心。《夜间来客》有些政治影射,比如在石头重压下的心跳比喻被德国占领的法国的心跳,而魔鬼是希特勒。很多元素都被解读成具有象征意义,虽然普莱维尔和我两人当时根本想都不曾想过。

问:拍摄《天堂的孩子》时有审查吗?

答:我们非常害怕。因为电影还没拍完,所以我们要格外小心谨慎。最烦人的是有些场景需要群众演员,而且天晓得这样的场景还真多。早上,德国人带着自己的人手过来,让我们使用这些人。我们不得不想办法把他们劝退,因为不喜欢这些人,他们是同敌人沆瀣一气的,你懂的。所以我们编出各种借口,说他们不符合19世纪法国人的体格等。我会说:“我对这位先生没有任何意见,但就是不能用他。”我们总是这样蒙混过关情况……总之并非太糟糕。最糟糕的是我们时刻处于密切监视中,因为抵抗运动的关系。

有一天,我要求同两个制片主任中的一位见面。别人告诉我他一小时后回来。我问:“他现在不在?”“不在,他出去办事了。”我只得说“好吧。”一个小时过去了,又一个小时过去了。我再次要求见他,现在我记不得此人的名字了。最后我才知道他不是出去办事,而是逃跑了,因为就在我们的两层楼的工作室,有两个盖世太保特工在楼下等他。之前我们把摄影棚后面的一个车库打通了用作演员服装店,他就从那儿逃跑了。要不是这个车库,他肯定就被盖世太保抓走了。还有个助理导演,他从没亲口告诉我,但我后来得知竟是抵抗运动的领袖之一。这让我很心烦,但显然我们剧组中有不少抵抗游击队员。

另外还给我惹麻烦的是,大家都知道,阿莱缇是一名盖世太保军官的情妇。这个军官很出名,我有一次偶然见过,他英俊潇洒、聪明而且受过良好教育。因为此事,大家很讨厌阿莱缇,她为此还收到过威胁,比如小木棺材等……

问:人们说她甚至被囚禁过……

答:是的。但不能说是“囚禁”。我有个朋友在《夜间来客》中出演过,他也是阿莱缇的好朋友。当抵抗运动开始风起云涌时,阿莱缇就藏在了这个朋友家。他当时给我打电话说:“马塞尔,我有事和你说。”我叫他来找我,然后他说道:“不行,我不能离开住所,最多可以和你在我家楼下的小餐馆见面。”我问他发生了什么事,他说见面后才能告诉我。他住得并不远,于是我立刻出发和他见面。他住在红磨坊的另一边,走路过去只有半英里。见到他后,他说:“阿莱缇现在正藏在我家。”我说:“这是个问题啊。我们该怎么办?你小心点……她不能藏别地儿吗?”当时,蒙马特高地一带的房顶上有很多狙击手,他们会入户搜查。我同他见面两天后,他打电话告诉我阿莱缇在他家被抓走了。那天,一群游击队员敲他家的门,我的这个朋友像白痴一样开了门。一个游击队员突然说道:“哦,看啊!这不是那个婊子吗!你们看见阿莱缇了吗?”于是他们把阿莱缇带走了,还差点把她的头发剃掉。他们从不打她,但对她态度非常恶劣,用各种难听的话辱骂她,还把她软禁在巴黎外的家里。她必须天天去见类似法官的一个人。法官渐渐开始对她产生好感,每次见面法官都会对她开玩笑。有一天早上法官问道:“阿莱缇小姐,你今天早上感觉如何?”她答道:“没什么‘抵抗力’了。”

问:拍摄《天堂的孩子》时候,同她合作如何?

答:她非常棒。她扮演双重角色,非常有舞台表现力。《天堂的孩子》拍摄过程比《夜间来客》要顺利得多。我想这就是所谓的运气吧。我的剧组非常了不起。要知道我可没有一点法西斯主义精神,也不具有天生的领导力…我的意思是,在这种时候需要一个重心。幸运的是,我们的剧组很坚固紧密,大家团结在一起。我重任在身,而大家需要听你的。我从没……只有几次同技术人员有过争执,但都是很小的争执。从没有过大的争吵,也从没和演员有过任何争执。

问:和让·路易斯·巴劳特合作得怎样?

答:他对默剧部分做出了很多贡献。我当初选他是因为他是一名十分有名的优秀默剧演员。(默剧大师)艾田·德库(Etienne Decroux)曾培养过巴劳特一段时间。

问:是的,德库曾是他的老师,但后来两人之间发生了些摩擦,对吗?

答:没错,是这样的。电影拍摄过程中和生活中都有一些。

问:演员的生活和他们在电影中的角色之间有没有相似之处?比如我们之前谈到阿莱缇,她在电影中也是司法错误的受害者。

答:她的确是。电影第一部分有一个完美结局,将一切衔接得非常好,尤其是第一部分比第二部要更长一些,倒过来往往不好。你知道,导演过程中要要遵循一些规则的。拍摄时,你认为镜头很顺畅,但最终并非都可用。我从雅克·费代尔(Jacques Feyder)那里学到的这点。他说:“瞧,我把这场戏完全表现出来了,但真正到这一个画面的时候,它必须变短。”

问:您从费代尔那里学到很多吗?

答:也没有……的确,我从他那里学习了如何执导演员。对我的作品影响最大的是德国导演,比如弗里茨·朗、茂瑙、帕斯特和斯登堡,主要在灯光等方面。我对美国电影也很狂热。我经常在电视上看B级片,总能从中有所收获。我可以为了灯光和摄影而看一部愚蠢的电影。在法国,我们在彩色片方面没有黑白片那么优秀。所有的色彩都特别真实,让人感到奇怪。如果镜头中有盏灯,那么灯光就必须来自这盏灯。尤金·舒夫坦(Eugen Schüfftan)曾经展示——这是他的一名学生发现的——不管有没有这样一盏灯,拍出来的应该是灯上方所散发的虚幻光线。我的意思是:如果光线把握不好,拍出来的就是业余摄影效果。今天我们有这么多新颖的摄影机,拍出美丽的画面已变得十分容易。

问:四十五年后的今天,《天堂的孩子》仍在巴黎和纽约放映。人们说这部电影是永不谢幕的永恒之作。您认为背后的原因是什么?

答:我不知道,我不能假装知道。我们在拍摄当初就认为这是部重要的电影。影片非常长,成本高,场景和人物丰富,因此我们知道,它会在当年的影片中脱颖而出,哪怕只是因为其不菲的成本。我们看了粗剪版后感到很满意。但当时我已不想再多谈自己的电影了,因为拍《怪事》(Drole de drame)给了我很多欢乐,可影片上映后却恶评如潮。一部带给我很多乐趣的电影却没能让大家笑。

问:无论是影评人还是普通观众都认为,《天堂的孩子》给人一种丰富感,传达出和生活本身一样强烈而复杂的情感。能否解释一下您是如何营造这种情感的?

答:首先,和人物数量有关。电影讲述的故事很直白:三个男人,或许四个男人用不同的方式爱着同一个女人。女主角的主要追求者至少有三个人:默剧演员、演员Frédérick Lemaître和一位伯爵。此外,Lacenaire也以自己的方式爱着她,同时女主角也爱每一位追求者。有位影评人试图用一个比喻来解释这一切,他说故事像是照片显影剂,四种不同的化学物质会带来四种不同的反应。这个比喻很有道理,也正因为如此,电影变得如此丰富而长篇幅。这个故事要比两个男人爱上同一个女人或两个女人爱上同一个男人复杂得多。第一位追求者是害羞的默剧演员;第二位是个本不会去爱而后却发现了真爱的万人迷;第三位是希望以聪明才智打动她的Lacenaire,女主角虽没有接受过太多教育但也很聪明;第四位是个希望有美女陪伴身旁的伯爵,当感觉要失去她时才开始爱她。由此可见剧情的复杂。别忘了还有众多配角。作为导演,我要挑选四十、四十二、五十三或更多的演员,我对自己说:“我不能挑错人。”就像指挥家一样,为了组成最佳乐团要给每一个人面试。

问:有没有因为挑选剧组成员而失眠过?

答:当然有。拍摄电影的过程让人非常紧张。当然现在我年纪大了,没有当初那么容易紧张了,回想起来当时承受的压力非常大……不是我骄傲自大,但在拍摄这部影片之前,我从没有真正意识到自己对剧组的期待是什么。拍《怪事》对我而言,就是对电影形式的一次探索,我并不羞于请教路易·茹伟(Louis Jouvet)、弗朗索瓦丝·罗珊(Francoise Rosay)、米歇尔·西蒙(Michel Simon)和巴劳特等。对于当时半生不熟的新手来说,有这样的剧组非常棒。我要求他们不假思索地同我合作。拍《雾码头》(Port of Shadows)也是如此,让·迦本(Jean Gabin)想我取得成功,他想和我共同拍一部影片。

问:此后法国电影业发生了什么?

答:我并不清楚。有次我去国外参加某电视秀,有人对我说“马塞尔·卡尔内,你属于法国电影的黄金年代”之类的话,这让我感到伤心。但可悲的是,现实的确如此。战争给我们带来了某种独特的优势,电影产业蓬勃发展,当时我们更容易获得资金拍电影。现在要困难得多,电影人必须同时扮演商人的角色。

问:从您的角度出发,您如何看待法国新浪潮的影评人对优质电影(cinéma de qualité)和片场制度的厌恶?

答:可以简单称之为雄心吧。等于是说“好,我就这么走。”就是如此。问题在于当影评人开始跟风,事态就严重起来。随后他们担心,如果自己为所谓“老爹的电影”(cinéma de papa)辩护,就会显得老套,于是开始嘲笑起法国电影所秉承的品质。但他们自己却毫无建树,反正没什么大不了的。他们从未拍出像《弗兰德狂欢节》、《大幻影》或《天堂的孩子》这样的电影,原谅我这么说。他们拍了些无聊的“私”电影,配上电梯音乐——比如特吕弗。我并不是批评特吕弗,有一天我们一同出席某个位于郊区的影院开业仪式,那里有两个放映厅,一个叫特吕弗厅,一个叫卡尔内厅。我们一同上台。特吕弗此前曾对我攻击诋毁,但是和他的名字放在一起让我感觉非常荣幸。不知他怎么想的。他曾对我说尽坏话……不过十年后的那一天,他对此只字不提。他在演讲结束时说:“我拍了二十三部电影,但如果能让我拍出《天堂的孩子》,我愿放弃所有这一切。”我还能说什么呢?我无话可说。他在三四百人面前说了这句话,却始终没有被记录下来……我从此不再生他的气。当时,如果我在电影公司或其他地方,戈达尔先生进来见到我,是从来不会和我说话的,连打声招呼都不会,当我不存在一样。他的很多电影我都不喜欢,只是偶尔从中发现些有意思的东西,比如《周末》和《狂人皮埃罗》。这些电影相当粗鲁。说粗鲁可能有点不敬,那就说它们大胆吧。他们会说,“最起码,我们能够实景拍摄,老电影人根本做不到。”他们实地取景没有问题,但这要归功于光化学家和工程师的才华,而不是他们自身。现在,即便对小支架的灯光,底片都十分敏感。当初我们拍电影时需要重达二三十磅的巨型支架,而他们现在用的支架和灯泡一样轻便。声音方面也是如此。我们拍电影时,需要一辆卡车在片场,载有整套音响系统和三个技师,其中一名负责在墙上制造阴影。假如没有现在新式底片的感光性能,没有工程师,假如它们用我们当初使用的摄像机和放映机,他们根本不要想实景拍摄。我们当初条件非常艰苦。记得有次拍一部电影,哪部不记得了,我希望在玛黑区Paul-Louis Weiller的宫殿豪宅内拍摄,Paul-Louis说:“没门。你是我好朋友,如果你想为电影发行在我这里办晚宴,我很乐意帮忙,但我绝不允许你把你的电影设备放在我的古董木质地板上。就算你是我亲儿子,我也不允许。”

问:在《天堂的孩子》中,您最感同身受的角色是谁?就感性而言,您钦佩谁?

答:不能说钦佩谁,他们各有不同。我钦佩巴劳特的感性、布拉瑟的口才和伯爵的教养。从未有演员像路易斯·萨鲁(Louis Salou)表现得那么高贵,他太有风范了……真的很难说。我最感同身受的是巴劳特扮演的哑剧明星杜布拉。虽然表面上看不出,我其实是个极度多愁善感的人。我在私生活和感情方面非常脆弱。

问:巴劳特的角色是电影中出现的第一位脆弱的男性英雄,因无法表达自己的爱而郁郁不乐。

答:不!我不这么认为。有其他郁郁不乐的陷入情网的人的……让我想想。我不知道。莫里哀的一本传记就说过他就情路不顺。有意思的是,几乎所有的伟人都被带过绿帽子。即便国王也难逃此运——虽然对于出轨一方来说是很危险的事情,但这是事实。所以我不认同你所说的。可能觉得他最苦情,因为他最有表现力,通过面部表情和肢体语言,比其他人更能表达出自身情感。

问:杜布拉的角色通过形体来表达感情,您对这方面是否颇有体会?

答:可能吧,可能吧。默剧不是我的强项,最起码不是有意而为的强项。但我的确通过模仿杜布拉,对让·路易斯指点一二。拍摄起来并不容易。

问:我们之前聊到,《天堂的孩子》的拍摄十分成功,很少遇到问题。拍摄期间,您有没有遭遇到困难或摩擦?

答:没有一点摩擦。不过我们在拍狂欢节那场戏时,发生了很糟糕的事情,我想我永远不会原谅自己。我们当时在拍狂欢节,助理导演告诉我有两个人在办公室,要找两名群众演员中的一位。我问:“他们看起来像法国人吗?”“是的,他们有尼斯口音。他们说这个群众演员的妻子生命垂危,临死前想见丈夫一面。”要知道,当时我们是生活在惊恐之中,所以我又问这两人长的什么样。“他们看起来像法国人,不像盖世太保。”当时我们还不了解情况,我们是一点点明白过来的。我又说:“他们有没有看现场人员名单?”群众演员进来时往往先签到,所以万一有人迟到或者出去散步……他说没有看。我说:“告诉他们要找的人不在。”我们接着拍摄,一会助理导演回来了,说:“卡尔内先生,不好意思我还要坚持,但那位群众演员的妻子被有轨电车撞了,两条腿都断了,如果他一小时内无法赶到医院,她就没法活着见到他了。”我不知如何是好,我已经给他们答复了,所以这次我让助理导演去找这位演员。他们进了办公室。五分钟后,助理导演惊慌失色的回来了。原来那两个人是盖世太保特务。为此我永远不能原谅自己。

还记得我之前讲过剧组中有个人是抵抗运动领袖吧?说的就是这位助理导演。我抓着他喊道:“你怎会没看出他们是特务?他们穿着西装,面带这种表情。我都能看出来。你作为反抗运动领袖,怎么会看不出?”他说我肯定也看不出来的。他们操着尼斯口音,看起来又像法国人。当时,盖世太保在尼斯的势力很大。

问:拍摄期间,你曾让一些人秘密地为这部电影工作。

答:当时有亚历山大·特劳纳(Alexandre Trauner)和约瑟夫·寇司马(Joseph Kosma)。特劳纳制作了《夜间来客》的布景模型而非布景本身。我不得不去尼斯外一个偏远小镇找他们。还有《夜间来客》的乔治·瓦克赫维特奇(Georges Wakhevitch)以及里昂·巴拉萨克(Léon Barsacq)都接受了我的工作邀约。我挺勇敢的,因为这是冒着进集中营的危险,而普莱维尔不负责挑选剧组,所以不用去。这是我的职责。有一次我去那儿看模型,特劳纳想和我一同去尼斯,看一下城堡的布景效果如何。普莱维尔劝退了他,说差点揍了他。之后,他藏身在林中小屋里。寇司马则躲在戛纳近郊林中的一个隐蔽小旅馆。他交给我《夜间来客》中两首歌的歌词,并感谢我给他这份工作。他称自己是《夜间来客》的作曲,实际上是莫里斯·西里埃特(Maurice Thiriet)作的曲,他负责选人、比赛和乐队配器。后来寇司马在法庭上争取版权,但官司输了。他们两人都各有贡献。他只给了我两页纸。之后特劳纳总想把我边缘化,差点就冒充导演了。我放任了一段时间,最终告诉了大家真相。而且他们根本不是和我的所有电影都合作的。舒夫坦(Schüfftan)也一样,在我的二十三部影片中,他和我合作过三部。并不多。

问:在这部电影以录影带方式走进家庭,被全世界的人们观看的时候,您希望将此片献给谁?

答:我会做什么……先告诉你最让我感动的是什么。有时候我在街上被人们认出来,人们从来不对我说我多么才华横溢或者我的电影多么伟大,他们总是、总是说:“谢谢您带给我们的欢乐。”所以我希望这套碟会给他们带来同样的快乐。我如此感动并非因为我多愁善感,而是因为人们这么说让我非常开心。我会永远记得,自己第一次去影院看人们对《北方旅馆》(Hotel du Nord)的反应,我看到他们在放声大笑,每个人都在大笑。这让我非常开心。

翻译:张鑫

校译:陈西苓

来源:迷影网