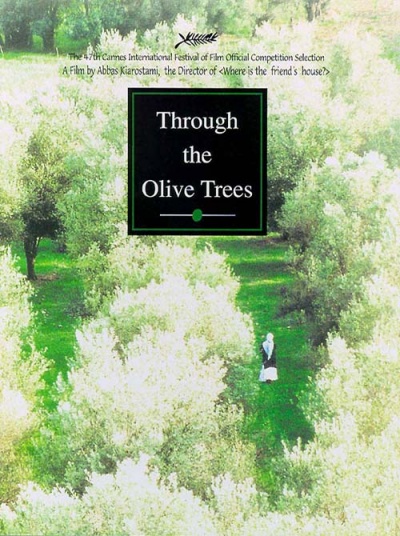

本文原载《当代电影》杂志2000年第03期,题目为《立方体的六个面——与阿巴斯谈影片〈橄榄树下的情人〉》,(法国)米歇尔·西蒙、斯代法纳·谷代1994年05月18日采访于戛纳,(伊朗)穆罕默德·哈西吉特、阿里·莱萨·舒贾诺里担任波斯语—法语翻译,本文由单万里译自法国《正片》杂志1995年第02期总第408期。

米歇尔·西蒙、斯代法纳·谷代(以下简称“问”):“穿越橄榄树林”,是对您的新片的片名的字面翻译吗?

阿巴斯(以下简称“阿”):不是,伊朗原文片名的意思是“橄榄树下”。

问:您大概从来没想过搞一个三部曲。第三部影片的主题是怎样从第二部《生生长流》产生的呢?

阿:两个星期以来,人们经常问我同样的问题,我实在不知道该怎样回答他们。我试着做了各种回答,但是哪一个答案都不是真的。直到最近两天我才找到合适的答案:我跟这些影片中的人物之间产生的感情联系迫使我继续跟他们一起合作拍片。在拍摄《何处是我朋友的家》和《生生长流》之间也发生了同样的事情。

问:您说的是演电影的人还是影片中的人物?

阿:我说的是演电影的人,那些存在于银幕之外的人,跟电影没有任何关系的人。我来戛纳之前曾经去跟侯赛因告别,因为我觉得我在电影节期间会想他的。当时他没在家,过了一会儿才回来,被太阳烤得直流汗,而且已经筋疲力尽。我问他去哪里了,他说:“我到山里采摘蔬菜去了。”“你不是应该去上班的吗?”“没有,三天前我丢了工作。”

问:他是泥瓦匠吗?

阿:不是,他是办公室职员。我问他采摘蔬菜是否为了自己吃,从他的目光中我知道不是为了自己吃,而是为了出售。我还问他采摘到蔬菜没有,他说没有,因为季节已过。当时我产生了如此强烈的同情心,以致后来禁不住老去想这件事。现在,虽然我很想再拍一部有关他的影片,但是同时我又在抵御这种诱惑。

问:您是怎么想到在这部影片中描写拍电影的场面的?

阿:起初,我一点都没打算在这部影片中描写拍电影的场面。事实上,我也不愿这样做,尤其是在拍过《特写》之后,我不想重复过去的路子。当初,我在构思《橄榄树下的情人》的时候,只想讲述侯赛因和塔赫莉的故事,以及为了讲述这个故事寻找合适的形式。在制定拍摄计划的过程中,我逐渐产生了拍摄片中片的想法,而且这个想法越来越强烈,后来我也就听其自然了,这样我也就为这部影片找到了一个新的构思。非常有趣的是我将这种风格引入了跟演员的合作方式中,具体来说就是让现实与想象相互作用,这是电影的最重要的一个方面。我的上一部影片《生生长流》对我来说完全是一场梦,此片中有一个四分钟场面(即楼梯口的那个场面)在《橄榄树下的情人》中重新出现,表明这是一场梦。但是,我们在《橄榄树下的情人》中看到的梦具有现实性。楼梯上的场面和楼梯下的场面是以不同的方式表现的:楼梯上的场面是现实,楼梯下的场面以想象为主,上一部影片中作为“梦”出现的东西在现实中是面对摄影机的。对我来说,梦与现实非常接近,梦帮助我们逃避现实。电影源自梦,帮助我们创造梦,使梦成为可能。如果梦离现实太远,就会丧失梦的本质,只有植根于现实的梦才有价值。就像房间的窗户,当你需要空气时就打开它,当你想关闭时也得能关闭。没有房间的窗户没有意义,梦始终应该跟现实紧密相联,但是没有窗户的房间同样没有意义!另外,我还坚持认为,梦与现实之间相互转换的游戏不是直接来自电影,与其说是电影不如说是生活教给我们的。

问:在您看来,电影(比如《橄榄树下的情人》)应该跟观众保持怎样的关系?

阿:在这个问题上,我认为并不存在什么规则,但是我知道,我不喜欢这样一种影片,也就是观众在走出影院的时候,以同样的声音复述同样的故事。坐在影院里的每一位观众,都是与别人不同的个体,他们有自己的灵魂,有自己的思想,有自己的个性。如果一部影片能得到所有观众的认同,导演就是罪犯。所有的影片都应该是开放性的和提出问题的,应该给每一位观众留下自由想象的空间,以形成自己的观点,如果忽视这种自由,就回到教训观众的老路子上去了。记得有一天下午,我的一部影片放映结束时,观众为我鼓掌,我自己居然也鼓起掌来。影片不是导演一个人的作品,拍完后将有许多观众,他们在观看我的影片时会对我提供的主题产生自己的见解,这就说明他们喜欢我的片子,所以说是观众和我一起创造了影片。我们不是先知也不是政治家,这些人往往把自己看得比别人高明,认为自己手中掌握着解决人民的所有问题的方法。导演和观众应该处在平等地位,谁都不比谁高明。

问:但是,自您以拍摄短片开始从影以来,您的不少影片不都具有“训导”的性质吗?

阿:当观众希望通过观看影片学到某些东西时,他们就象征性地成为小学生,而小学生的注意力是非常集中的,很容易辨别事物,比如真实与谎言。但是,现在我认为导演不应该再把自己当做营业员,将物品包装在盒子里,然后卖给消费者。如果观众不参与影片的创作,导演也就完蛋了。相反,如果影片是按照我刚才所说的方法拍出来的,观众越多影片的意义就越丰富。所以说,我相信那种由观众与导演共同创造的影片,也相信那种由导演和演员通过长期合作共同创造的影片。如同《橄榄树下》中的人物一样,扮演男主角的侯赛因是个文盲,但是他在拍摄期间多次为我修改剧本,而且教给了许多关于高原生活的知识。他帮助我确定人物的行为和对话,鼓励我删除人为的或虚假的东西。当我试图强加给他一些东西的时候,他就非常伤心。当然,最终他会接受我要求他做的事情,但是这时他的表演就很不自然,我可以通过他的表情看到他的态度变化。我说话时他就默不作声地看我一眼,通过他的眼神我知道自己肯定做错了什么事情,于是我就设法改正。侯赛因已经在《生生长流》中扮演新郎的角色,由于当时他是影片《橄榄树下》摄制组的工作人员(负责供应茶水),我们没有在演职员表中发现他的名字。他当时就在那里,我们也就让他出现在画面里了。

问:据说您是在看到《生生长流》的工作照时产生了拍摄《橄榄树下的情人》的想法,而且您还跟照片上的女演员说话,是这样吗?

阿:这位姑娘的照片发表在伊朗的一本叫《电影》的杂志上。我在看到那张照片时感到非常纳闷,我平常很少跟演员说话,可是看到这幅照片时,我却试图说服这个姑娘跟那位小伙子一起演一部电影……因为这两个演员之间的故事有一部分是真实的!在高原上,我很少跟演员们说话,可是在整个旅行和拍摄期间,我都跟他们生活在一起。当我让他们拍一个场面时,有时要花一整天的时间。在不拍戏的时候,我就给他们创造条件,以便让他们能够认为,他们在摄影机前说的话就是他们自己的话,我跟他们的合作既直接又间接。当摄影机准备实拍的时候,第一遍和第二遍通常都是很好的。

问:准确地说,影片的对话是您在跟演员的合作过程中逐渐构思的,还是在拍摄之前独立写成的?

阿:举个例子吧。这部影片中有这样一个场面,侯赛因和导演凯沙瓦尔兹在汽车上聊天,侯赛因说:“富人跟穷人结婚是件好事,这样大家就都有房子住了。富人与富人结婚就没有什么好处,因为拥有两套住房没有什么用处。”导演说:“可是他们总可以住一套出租一套吧。”关于这个场面,我在拍摄的当天早晨跟侯赛因在森林里散步时对他说过:“你还记得吗,两年前你对我说……”我让他回忆那时他跟我说过的话:拥有两套住房一点儿用处也没有,一个人总不能脑袋住一套,脚住另一套吧。我只是让他回忆他自己说过的话,然后在摄影机前重复这些话,这样人们就会认为这些话是侯赛因说的,这也是我的拍摄方法。拍摄期间有一个星期,我不断地对整个摄制组说侯赛因说过一句非常有意思的话,最后连侯赛因自己都相信他是这段对话的作者了。可是,就在拍摄这个场面的那一天,我们上了汽车以后侯赛因忘记自己该说这段话了,坐在他对面的凯沙瓦尔兹也不知道自己该说什么。于是,我就对侯赛因说:“你还记得吗,你说过……”在他即将说话时我让镜头从他身上移动开,当时我也不知道自己为什么要这样做,也许是从另一个侯赛因嘴里或别的什么地方听到的。我只是想提醒他而不是强迫他,比如对他说:“喏,现在该你说台词了,你应该说……”而是听任他自然而然地说出来。我当然就在摄影机的旁边,当他说“人总不能脑袋住一套房子,脚住另一套房子吧”的时候,我替凯沙瓦尔兹做了回答:“可是他们总可以住一套,出租一套吧?”侯赛因以某种特别的目光看着我,以至于这个镜头成为我最喜欢的一个,这是一个非常了不起的时刻。当你们再看这部影片时,好好地注意这个时刻:人们可以在他脸上看到非常复杂的表情,尤其是他的目光,他的目光表达出了许多种感情:仇恨、悲伤、惊讶……这是我事先根本无法预料到的,侯赛因自己也没有预料到,那时他忘记了一切:摄影机、我们、周围发生的事情。他的这个反应是本能的,没有经过任何思考。直到今天我都非常喜欢这个场面,它是最好的场面,至少是最好的场面之一。总之,我就是这样跟演员一起工作的。

问:凯沙瓦尔兹在这部影片中扮演导演,这个人物当然不是您,可是您有没有将自己的个性和人格赋予这个人物?

阿:在这部影片中,凯沙瓦尔兹只是一个配角,但是他自始至终都出现在影片中。他说他花了一些时间观察我和模仿我。我的那些跟职业演员合作拍片的朋友们曾经问我:“你是怎样跟非职业演员合作拍片的?”当时我没有找到任何合适的答案。现在,既然有了这次跟职业演员合作拍片(这也是第一次)的经历,该轮到我问他们了:“你们是怎样跟职业演员合作拍片的?”职业演员总是想得到有关角色的更多的信息,您得给予他们尽可能详细的说明。为了给您一个最好的表演,他们得花费很多精力。非职业演员就不用这么费神,他们也没有那么多问题,而且会在拍摄过程中不断为我修改剧本。职业演员会按照您的一切要求去表演,而且会演得非常准确,因为他们是职业演员,但是您得为他们承担一切责任。而非职业演员认为应该对自己的表演负责,不会去做他们认为不正确或不准确的事情。您也许还记得,这部影片中有一个场面,演员和导演就有关受害者的数目问题产生争论,侯赛因说他家有25个亲戚死去,而导演却坚持让他说有65个,可是侯赛因拒绝这样说。最终他接受了这个说法,可是如果您注意听就会发现,这句台词总体上来看说得非常好,但是当他说到“65”这个数字时就有些勉强了,这个数字似乎是强加给他的。非职业演员就像超级明星,您得善待他们,对他们非常友好。当然,他们会按照您的要求去做,他们贫穷,他们听您的吩咐。但是,如果您想让他们按照生活的本来面目表演,您就得尊重他们。

问:您曾经让一个演员扮演过两个角色吗?

阿:是的,在我的引导下有过一个演员扮演两个角色的时候。但是,这个演员总是扮演自己以前曾经演过的角色。我从来不想通过化装改变演员的年龄,也没有想过改变他们自身的性格,或者让他们扮演不属于自己的角色。如果影片中的人物是文盲,我就找一个文盲来扮演他。

问:您为什么如此痴迷于让演员扮演“他们在生活中的角色”,就象这部影片中的小学教师?是由于对演员能力的考虑,还是出于对某种附加的真实性的考虑,还是出于对动作或对话的准确性的考虑?

阿:不是这样,如果需要的话我也可以撒谎,所以说这个问题与真实无关。但是,《橄榄树下的情人》中的那个小学教师形象是跟社会现实相联系的,他曾经在《何处是我朋友的家》中扮演小学教师,现在还是一名小学教师,而且我发现他的处境没有发生任何变化。

问:这个演员出现在片头过后的第一个场面中,但是从来没有被以特写镜头表现过,也没有正面出现过,观众能认出他来吗?好象很难认出他,而且场记席娃太太还答应他在影片中演一个角色,但是结果他没有在影片中出现。

阿:影片开始时我们确实许诺他在影片中演一个角色,但是他没有在影片的后面部分出现,他说能在画框边说几句话就很满足了。他曾经要求扮演一个角色,但是我们的影片中没有任何角色适合他演。后来,当我发给他劳务费的时候,他都不相信自己有劳务费,他认为自己什么也没演,说没有必要发给他钱,也许下次再给吧。他不想要劳务费,就像艾哈迈德布尔兄弟一样,他们在拍摄结束时对我说:“我们在影片中什么也没演,就不要付给我们钱了。”在影片的拍摄期间,他们始终处在摄影机后面,他们表演了,但是在摄影机后面。

问:是否出于同样的原因布亚(即《生生长流》中扮演电影家的儿子的那个孩子)也没有出现在《橄榄树下的情人》中?

阿:是的。我们听到过一次他的声音,但是我们没有必要让他进入画面,只需把他在上一部影片中的声音混录在这部影片的声带里就可以了。如同文学一样,在电影中没有必要为了表现某人的在场而让他的形象出现在画面中。

问:所有的技术人员都在影片中出演角色吗?

阿:不是,这部影片中只有席娃太太自己演出了场记的角色。

问:为什么在场记板上写着《橄榄树下的情人》的名字而不是《生生长流》的片名?

阿:摄制组也提醒过我说这是一个错误,应该在场记板上写《生生长流》的片名。在引入《橄榄树下》的介绍性场面时,我清楚地解释说这部影片是对现实的重构,而不是现实本身。对我来说,好象选择正在拍摄的影片作为片名更为正确。

问:可是,您为什么又亲自出现在树下的那个场面里,而且这个场面中写在场记板上的片名也是《橄榄树下的情人》?

阿:是的,还是《橄榄树下》。事实上,这两部影片已经如此紧密地交织在一起,以致我无法将它们彼此分开。没有必要试图理解这个问题,我们自己在拍摄过程中都没有真正搞明白到底是怎么回事!这是一部关于从前拍摄过的一部影片的影片,当时我们就是这样拍的,过去和现在同一个现在时混合在一起了。

问:拍摄《橄榄树下的情人》的日期是什么时候?

阿:影片讲述的事情发生在地震发生后的一年,村民们还没有确切的住址,因为他们的房屋还没有建好。

问:那么人们应该是在1991年,可是影片的片头过后,收音机里传来的声音说,人们是在1993年05月!

阿:我们重构了发生在地震一年之后的场面,影片的实际拍摄时间与影片中所表现的拍摄日期相吻合,也就是现在。事实上,这个解释跟我们对场记板的解释是一样的。

问:为什么这部影片有两个摄影指导,即侯赛因·贾法利安和法尔哈德·萨巴,他们的分工是怎样的?

阿:我无法确切地说谁在影片中具体做了些什么,因为我们不是按照剧情描写的顺序拍摄的。但是,我们跟第一个摄影指导在观念上有分歧,正是由于这个原因第二个摄影指导取代了他。第一个是萨巴,他拍摄了15天就离开了摄制组,第二个也只拍摄了40天。事实上我们还有另外两个摄影指导,这部影片的拍摄阶段总共持续了八个月时间。

问:是由于天气原因吗?

阿:天气只是其中的一个原因,还因为一部分底片被洗印厂弄坏了,补拍时我们又错过了合适的季节,那时已经是夏天了,我们本来应该是在春天拍摄的,于是我们不得不等到秋天,在地里种一些蔬菜,为了让景物变得绿起来。

问:在所有的国家,每一个地区都有自己独特的风土人情,方言土语,幽默或者缺乏幽默,饮食习惯……我们在《何处是我朋友的家》中看到的柯盖尔这个地方有什么独特的地方吗?

阿:事实上,我只有一次选择在这个地方拍片,其他几次都是它选择我。我第一次来柯盖尔拍片,是因为这地方山清水秀,绿意葱翠,而且这里的人很少看过电视或者电影,我可以更好地指导他们表演,可以少几分“造作”的成分。另外,他们讲话带有轻微的口音,非常好听,而且影片的对话也不多,其他地方的人,包括德黑兰人都能听懂。第二和第三次来这个地方拍摄,仅仅是因为我第一次在这里拍摄的影片。现在,那里成了我的电影城,房屋已经没有顶棚,所以我们即使在拍摄内景时也无须照明。如果我们需要,房门可以相互更换。如果没有足够的地方放置摄影机,我们可以把墙去掉一部分。总之,那里的一切现在都任凭我们折腾。

问:您还打算到柯盖尔拍片吗?

阿:当然要,但我又应该抵御这种诱惑。不过,我仍然决定再在那里拍摄十年,为了跟踪拍摄这对夫妇,看看他们将发展到哪一步。

问:福克纳的大部分小说都是在一个非常有限的地方展开的!

阿:如果您想找到财宝,必须守住一个地方挖。对找水来说也是一样,只有在一个地方深入地挖掘,最后才能挖得清泉喷涌而出。到处乱挖是非常可笑的。

问:最后那个场面—段落镜头是在写作剧本时构思的,还是在拍摄过程中逐渐形成的?

阿:关于这个特别的镜头,我记得我在拍摄之前,脑子里就已经有了比较明确的氛围的概念。我花了很长时间寻找合适的拍摄地点,找到地点后又经常去那里观察一天中的哪个时刻光线最好。最后我发现,是在太阳快落山的时候。我们有大约四分钟的理想光线。但是拍摄之前,我的构思是让人们看到这对年轻人慢慢地离开,消失在远处,人们再也看不到他们了。我觉得,他们之间始终存在着不可逾越的门第观念,所以没有任何理由让女孩给男孩一个肯定的答复,况且女孩的父母生前已经拒绝了这门亲事。在我们国家,死者具有强大的威力,他们生前作出的决定是不能推翻的。当时,我已经决定让他们离开之后就不再回来,在重复拍摄这个场面的过程中,当这对年轻人逐渐远去时,他们变成了两个相互交叉的白点,就像山谷里的两朵白花。为了等到最好的时刻,拍到最好的镜头,我们在拍摄现场整整呆了20天。在这20天欣赏迷人景色的过程中,我似乎进入了某种沉思冥想的态。大自然好象提醒我,某些时候是可以忘记社会问题的,现在或许就是时候了。我寻思自己可以忘记某些传统观念,在这个场面中加入一些梦想的成分,希望和暗示女孩最终能给男孩一个肯定的答复,我好象就是通过这种方式干预社会问题的。所以,我对塔赫莉说在一个特定的时候停下来回一下头,往回走几步,这是我借助梦想之路暂时躲避现实的极好机会。有时,电影可以使我们为了梦想而忘记现实,打碎现实,我想这时观众也跟我一样希望打碎现实。

问:最后一个镜头中的音乐非常像《生生长流》的音乐,既有契玛罗萨的,也有维瓦尔蒂的。

阿:气氛是一样的,是这样,人类也是一样。在伊朗,双簧管是用作哀乐的。正是由于这样的想法,我才使用了这段音乐,也就是18世纪意大利作曲家契玛罗萨的音乐,而且我发现,这个场面中使用的音乐跟我表现的剧情并不矛盾。人们对我说,影片的结尾不是扎根于现实而是在梦想中,我认为梦想是没有边界的,音乐也无须护照才能旅行,因此我们梦想中的旅行一直到了意大利。对于影片的其它方面人们尽管可以进行争论,比如室内的布景设计,因为人们的趣味不同,所处的环境不同。但是,当人们将脑袋伸出窗外,发现天空到处是一样的。古典音乐也是这样,虽然说这些音乐是西方人创作的,但它所表达的是全人类的情感。

问:《橄榄树下的情人》,引起了人们对电影理论的思考,比如对什么是画面与画外,对摄影机前面和后面的东西的思考。我们发现,画内和画外的东西是相互交织的,经常会发生两者之间相互转换的现象。您能不能给我们一个有关电影画框的定义?

阿:在电影中,有限制是必要的。画框既是一种边框又是一种限制。我们肯定要受到画框的限制,人们只能看到画框之内的东西。但是,我脑子里的画框不是这样的……毋宁说它像一个六面体。

问:一种立方体?

阿:是的,电影是一个立方体。我觉得,当人们拍摄立方体的一个面时,必须想到还有其它的面和其他可能存在的边界。道理很简单,不应该忘记立方体有六个面,就象这块方糖。现实中的事物是立体的,有六个面,尽管我们无法同时看到它们。摄影机固然可以通过运动摄影从这一个面拍到另外一个面,但是它拍摄了另外一个面就得放弃这一个面。当我表现立方体的一个面时,我同时想着所有其它的面,对我有帮助的东西就是这些其它的面。做到这一点并不难,一个主要方法就是善于使用声音,以暗示立方体的其他的面的在场,而不是把空间限制在我们看到的这个面上。有了声音,我们就能使观众意识到他们所看到的东西只是整体的一部分。在某种程度上说,这就是为什么我认为画面只代表一个面的原因。还有五个面没有表现出来,但是我们可以通过声音暗示、加强、甚至代替它们。如果有一天,我们可以身临其境地进入画面中,可以听到四个声道乃至八个声道录制的电影声音(听到来自身后的声音以及来自各个方向的声音),我们就可以说真正地全身心地进入电影中来了。问题在于,大部分影片只表现了立方体的一个面,而忘记了其他的面的存在。现实就存在于我们说话、我们听到周围的噪音的时候,比如,我们周围的大咖啡壶、消费者、服务员……如果没有录制包围在我们身边的对我们产生影响的这些声音,我们就无法进入到事物的氛围中。我们周围的所有声音都影响着我们的行为和心情,影响我们的选择。我们依赖于我们周围的环境,因为一切事物都是既相对孤立又相互联系的。总之,电影对我来说是一个立方体,这个立方体有许多面,但是大多数情况下人们只能意识到和接收到它的一个面。